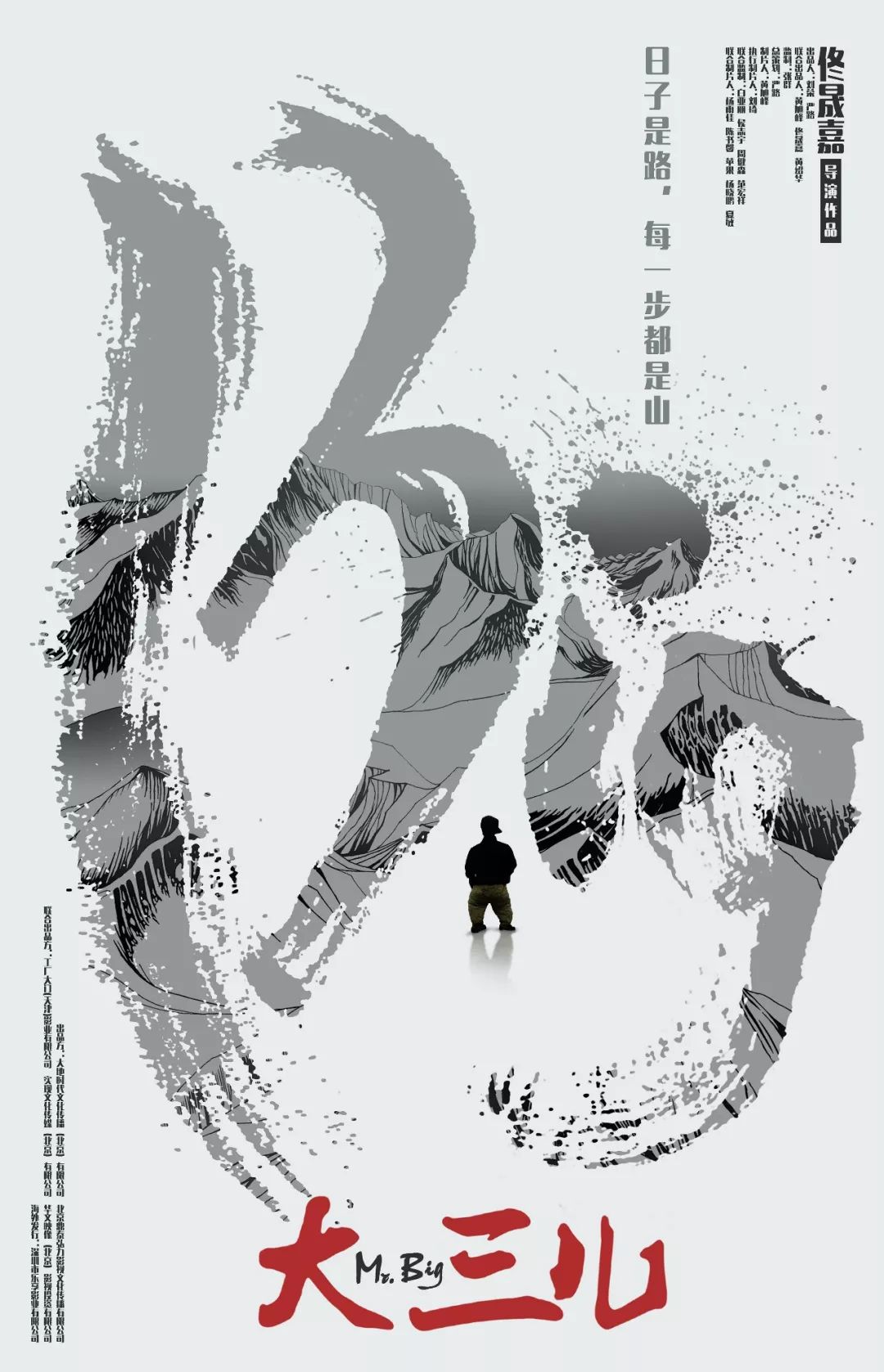

《大三儿》:生命礼赞 日期:2018年08月28日

我是在中关村一家全国艺联加盟影院的艺术影厅看了纪录片《大三儿》,当时是周日,电影院里大约有接近二十个观众,观看过程中大家很安静,没有中途离座的。我从大家的身体语言中,感觉到大家都被这个影片感动了,我也是如此,所以说这部影片的吸引力机制做的很好。

纪录片讲的是内蒙某市患有矮小症的大三儿,身高仅一米一,他在平凡的生活中产生了伟大的愿望,要去西藏看一看,但由于其心肺功能等可能与常人有异,所以去高海拔的西藏是一个危险的事,经过再三的考量,大三儿还是勇敢地去了。

这并非一个泛泛的身残志坚的故事,残疾人的生存对于一般人来说是特殊的,观众往往能产生同情,但很难和他们建立真正的认同,让自己和他们完全同一,但这部影片很奇特地将残疾人的故事讲述为一个普遍的故事,它唤起了观众普遍的生命觉悟。

我发现整部片子的上半部分,很少特别处理无源声音,但是当大三儿和伙伴们一起向西藏出发的那一刻,电影开始配乐了。这个时候,影片具有了壮丽的色彩,影片从这里具有了一种催人泪下的力量。这并非一个残疾人去西藏,而是将这一本来属于特殊生命个体的行动,化为了一种生命本有的冲动。电影将这个冲动置于强烈的“生命有限”的背景下,影片因此具有了哲学光辉。

我觉得这是《大三儿》精彩的地方,这与影片的叙事有关系——这部分关乎电影作者的水平,也与被拍摄对象(大三儿及其周围家人朋友的表现)有关系——这部分关乎被拍摄者生命样态本身的深刻性与可观赏性,它决定了创作者的幸运与否。当然这部分也不是彻底与创作者的创造力无关,因为影片的质感以及它的精神走向,在于电影作者挑选素材并将某些部分强调出来,在于他所营造的恰当的叙事速度和节奏,这都有赖于作者的修养。

拍摄残疾人题材的纪录片,其文化定位其实不太好把握。在中国拍摄这个题材,很容易拍成社会控诉。另外,也往往不可避免地奇观化,有时候甚至会让观众产生不适感,这可能会带给观众一种怜悯的感情,但是两类人之间的那堵墙仍会巍然挺立着。我看过欧洲一些残疾人题材的纪录片,对比很强烈——比如一部德国纪录片讲述了在一个有保障的福利制度下面,工作人员如何帮助残疾人拓展其生存感觉,比如带领他们去游览植物园,去和植物接触。我们的纪录片往往很少这样的精神走向。

也许因为特殊的机缘,《大三儿》避免了老旧的路线。大三儿的生活是相对具有保障的,也处于一个不那么严酷的生存环境中,所以他有余暇考虑一些更为“高级”的生命问题。他正在充满局限的生命条件下,去主动地营造自己的生活面貌,拓展自己的生存感觉,这一点振奋人心。而影片也将大三儿去西藏的计划,置于一种庄严肃穆的气氛当中,它是怎么做到这一点的?

观众的视线之所以没有被引向奇观与猎奇,这当然与镜头所给予的视线方向有关系,也跟大三儿本人的健康心态有关,他虽然内心深处有不自信,但他已经建立了一套不卑不亢的社交口吻和社交语言。另外,在影片中,大三儿还置身于一个朋友家人的良好环境当中,影片中存在感最强的是一个做医生的朋友,他经常和大三儿一起撸串儿喝酒,谈论生活的可能性,当大三儿说起想和他一起去西藏的时候,他十分谨慎,因为他知道去西藏对于大三儿及其家庭的危险性,但是他也没有立刻打消大三儿的梦想,而是小心地维护着一种探索的状态,让大三儿自己抉择。他和大三的交往中,体现了一种真正的平等意识,举止言谈都很得体,他看大三儿的视线无疑也是一种对于观众的引导。

我觉得比较有意思的是,这个朋友有着一种享受人生的生活态度,他抽着雪茄,带着帽子——他很在乎自己的形象,这是一个优雅和有趣的人,我觉得有趣的人往往都有一种特别的生命自觉。去西藏对他有着独特的意义,他也懂得去西藏对于大三儿的意义。

大三儿在体检,在不停地论证去西藏的可能性,这个过程其实也是他们在思索生命意义的过程。当然有一点我们可能看不到,就是电影创作者和摄像机的存在,对于这个过程具有何等的推动作用,这关乎纪录片的客观性问题,但是在这部温暖的纪录片里面,这些问题都变得无关紧要。

大三儿的人生悲剧很直观,它的外表已经告诉了观众,但他的家庭还置于另外一层悲剧当中。这一点影片是慢慢展开的,没有一下子告诉观众——大三儿两个身体十分健康的哥哥都因车祸去世了,他的母亲也于不久前病逝,大三儿80多岁的父亲每天给仅存的儿子做饭,他们的对话中显示着一种平静和达观,但是这已经将大三儿去西藏的行动,置身于一个更为悲壮的背景当中。当大三儿去给姥姥、母亲以及两个哥哥上坟的时候,这更提示出了死亡在这部纪录片叙事中的位置,纪录片在最后显示了大三儿来西藏之前写的遗书,这些情节的巧妙设计,使电影产生了一种向死而生的崇高之美。

这部影片的技术层面,整体上也还不错,电影感比较强,开始的时候用大量的特写镜头来交代生活气氛,似乎也是为了和音轨配合,补充画面的不足,很多地方白平衡不对,调不过来,但是这在纪录片里面不是大问题,声音的处理也还不错,整部影片到了后来越来越从容,找到了一个恰当的叙事腔调。《大三儿》最终让我们分享到了一种生命的崇高美,还有生命的喜悦感。

作者:王小鲁