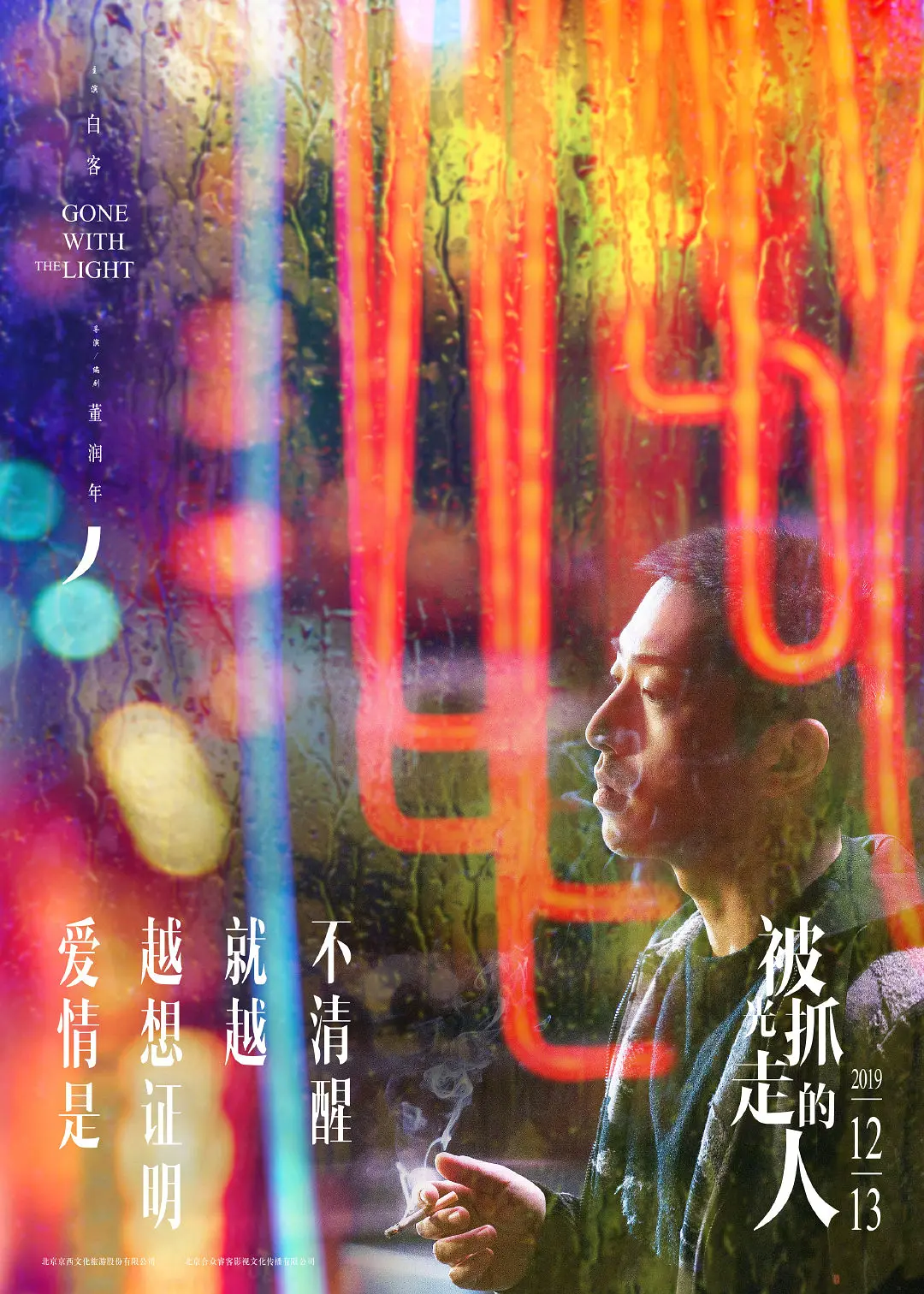

《被光抓走的人》:爱的多重奏 日期:2019年12月31日

被光抓走的人》是一部值得讨论的影片,只是在年底热闹的电影市场很快被掩盖掉了光芒。它被宣传为一部科幻爱情电影,但当观看渐入佳境时,则会让人抛开先前的类型想象,歪头托腮,开始对银幕上这个异托邦世界认真审度。

影片的背景来自一个高概念的科幻设定:一道光的出现让世界上一部分人消失了,人们猜测,被光抓走的都是拥有爱情的人。剩下的人则需要在光照之后,重新思考自己的情感与生活。 影片采用多线叙事的手法,交待出四组人物的生活轨迹以及四种不同的情感形态。在光照之前,中年教师武文学与妻子张燕结婚多年,生活平淡,毫无激情的房事过程还要讨论高级职称的评定;李楠是一名事业有成的独立女性,她已作好与出轨丈夫离婚的准备;筷子没有固定工作,是通过打架、讨债度日的社会边缘人;青年情侣本想在民政局偷偷登记结婚,却被赶来的女孩父母拆散。

在光照发生之后,留下的人爱情难以自证。武文学极力想要证明爱情仍在,却陷入谎言与出轨的边缘;李楠查询丈夫失踪的线索,却继而发现丈夫一个又一个的情人;筷子不愿坦诚对“发小”秦山的情感,却一边使用秦山的牙刷,一边持续寻找他失踪的真相;青年情侣抗拒接受未被白光带走的事实,通过激情与赴死作为对爱情的求证。 白光只在影片的开头部分出现过一次,也是影片唯一的科幻场景,但这道光却无时无刻不作为“缺席的在场”延续到影片其余的段落当中。科幻是影片的注脚,对现代情感形态的关照才是影片的主题。光的出现将人们抛向了具体的问题。

中学生的推测,杀妻科学家关于量子纠缠态的判断,电视中的广泛报导,当我们已经开始对光抓走相爱之人深信不疑时,却又通过公共媒介再次被告知光带走的人并不与爱情正相关。对于光究竟是不是像连连看一样带走拥有爱情的人,影片并没有给出确定的答案。 爱情从来都是文艺作品的一个重要主题,在电影中尤甚。爱情作为一种感性形式,是平凡生活中每个人都有机会体验的普遍经验,通过冲动、勇敢、狂喜、痛苦,“我”在属于“我”的爱情中由个体成为主体,实现着日常生活中的英雄主义。

主流的爱情电影大概遵循着这样一条线索,两位主角经历相遇、相知、相爱、相离、相合的过程,而在此过程中,往往伴随一系列的矛盾,要么是两人之间存在误会,要么是阶级门第、家族仇恨、生老病死阻碍了两人的结合。而爱情的实现则是通过误会消除/冲破阻碍,有情人方能终成眷属。主流的爱情电影作为一种“神话”,将复杂矛盾聚合成常识概念,克服爱情障碍成为叙事的发展动力,也以爱情的结合作为影片的终点。

保罗·施拉德曾用困难与困境来区分商业电影与艺术电影:“商业电影(美国电影)是以假设在生活中遇到困难为基础,艺术电影(欧洲电影)则是以生活中面临某种困境为基础——困难是可以解决的,但困境却是无法解决的,人们只能对它进行探索和研究。”因此,主流的爱情电影更符合商业电影的逻辑,而《被光抓走的人》则呈现出了艺术电影的样态。 《被光》不是通过克服障碍达到爱情的圆满,它旨在呈现一种困境,从而还原生活本身的向度。这无关宏大叙事与乌托邦理想,只与真实的日常生活经验相关。爱在现代性进程中扮演着重要角色,它也促成了现代自我的开启,现代社会拥有更复杂的伴侣关系与人际关系,爱的经验也愈发多元。

这样一部以爱之名的影片,它本身却是一个去中心化的文本。情欲、嫉妒、激情、出轨、谎言等等构成了爱情范畴的语义,但影片却放弃了对爱情本质作出界定。影片将“爱情”悬置,只铺陈爱情的诸种现象,以多样性的情感形态建构了一个社会学的样本。 导演在美学取向上采用了一种近似纪录电影的影像方式,目的仍然是希望观众对影片中的世界建立真实认同。通过长时间的固定镜头、缓慢的移动镜头以及跟拍镜头,影片力求对现实生活质感的还原,实现了主题层面与视听语言的一致。影片中有许多非常精彩的段落,同学聚会的中年酒桌生态,雨夜屋檐下武文学沉默噙泪的面孔,都让人产生很深的触动。

但影片也存在比例不均与冗余叙事的问题,这些都使得影片在某些时刻呈现出一种断裂和失调。插入的几段访谈破坏了叙事的完整性,而素人与演员的穿插更带来了一种间离效果。影片开头关于渡轮的一系列镜头包括对舵手(田壮壮饰)的特写也让人心生疑问,这些都在影片的其余段落中没有具体的所指,那么它的用意是什么?是为了丰富真实世界提供群像?或是作为“百年修得同船渡”的隐喻?此外,影片四段故事比例的失调以及影片尾声时武文学在酒店的大段剖白,都存在着叙事不均的状况。 而另一方面,作为一部探索现代性问题的影片,导演在影像上也可以更大胆一些,现在看来,影片中大部分的视听语言基本还停留在推动叙事的层面,没有提供更多的表意功能。

尽管影片只想提出问题而不解决问题,在四段情感关系中,导演选择了武文学的家庭生活作为结尾,还是呈现出了创作者的某种取向。在彼此坦诚、相拥而泣、诉说“我爱你”之后,武文学一家的生活又重新囿于厨房与爱,创作者对这一最基本的家庭时刻倾注了长时间的目光,用日常生活来对抗白光的逻辑,还原一个爱的现场。这正是巴迪欧关于爱的主题:爱并不把我们引向高处,也不把我们带向低处,它是一个生存命题;作为一种建构,爱正存在于经年累月的时间绵延之中。

作者:雷晶晶