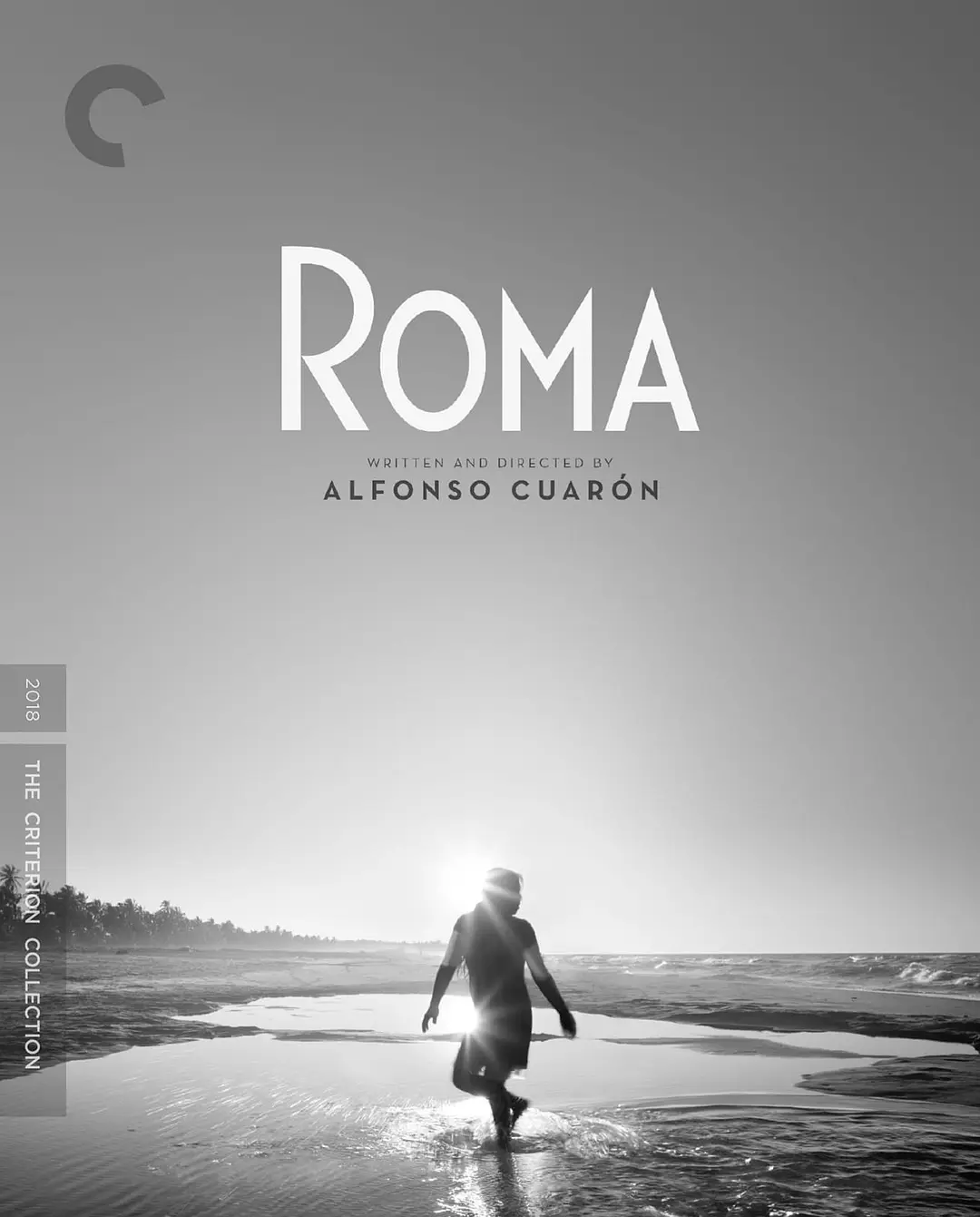

《罗马》如何讲述女佣的故事? 日期:2019年05月16日

《罗马》的叙事和影像表达方面很克制,是一部非常冷静的电影,何况又使用了黑白影像,更增加了我们与这部影片的距离感。

《罗马》有着明晰甚至强烈的政治观点,这部电影的主角是女佣克里奥,本片是导演做为一个资产阶级少爷回忆自己童年家庭生活的电影,同时也是批判自己的家庭、批判自己所处社会阶层并对劳工阶层表示深切同情的电影,但是它使用的电影语言含蓄、高雅,有些高冷,但修辞精确,某些地方解读颇为不易,因为它不诉诸感情力量,它的影像流动散发着客观分析性的气质。

通过电影的台词我们知道这个电影的故事背景很明确,它发生在墨西哥的1971年左右,那是墨西哥的阶层矛盾逐渐强烈的时刻,电影将1971年6月的墨西哥街头运动置入电影故事的背景中。

女佣克里奥在索非亚家做佣人,索非亚有三个儿子一个女儿,其中一个儿子显然是导演本人。克里奥照顾一家人兢兢业业,主人看起来十分信任她。她不仅仅做日常家务,还和这个家庭产生了感情,她带着负责和爱心做自己的工作,即使流产后还兢兢业业的伺候着这一家。因此可以看出这部电影搭建了一个阶层的结构,并处处突出了这个结构。

另外一个结构是性别结构。索非亚的丈夫谎称要去魁北克出差,却实际上并未离开,而是和情人另筑爱巢。女佣克里奥也爱上一个练习武术的穷小子并怀孕了,对方一走了之,她最终诞下一个死婴。索非亚带克里奥去医院检查,后来她俩都独身一人,索非亚说,做女人总是孤身一人。这里就有了同性别联盟的意味。

低阶层、“低性别”,还有一个则是“低种族”。这是影片的第三个隐形结构。电影中女佣显然是土著人种,而女主人索非亚一家是白人,这一点是电影刻意强调了的,他们去庄园聚会的时候,白人之间在互相调侃,“你这个美国佬”。我们知道墨西哥曾被美国侵略,所以有西方影评人将本片女主人解读为美国象征,而女佣解读为墨西哥象征,这似乎有道理。

于是,这部影片的三重关系结构清楚地呈现了,而这部影片的价值观显然是女性主义的、劳工阶层的、被殖民者的。故事就在这深层结构上展开。

一个中产阶级少爷的个人回忆和童年自传,往往带着一股怪味儿,往往是优越感和赎罪感并存,但我认为这部电影在尽量规避这一切,他规避的方法是避免观众的过分情感投入,而是让观众处于审视的位置。

它的视角和视线的使用方面,我觉得有深意。粗看这部影片,会发现这部影片没有很强的带入感,很多朋友说,我怎么和这部影片这么隔膜呢!我觉得这种隔膜其实有导演的自觉。电影一般使用某个人物来将观众带入故事,既然《罗马》是以导演本人的童年生活经验为蓝本,那么似乎应该有一个孩童的视角来带入,但它并没有这样去处理。如果这样处理,可能让观众觉得亲切,但是可能产生伦理风险。片子中一共三个男孩和一个女孩,究竟哪个男孩或少爷是导演本人,电影没有明确说明,这就将少爷们做为一个相对抽象化和普遍化的存在,这种表述客观性更强。

片子开始的时候将观众视线与片子中女主角克里奥的视线进行了同一化,第一场戏是克里奥在用水冲刷院落,镜头长时间锁定在正经受冲刷的院落地板上,这正是克里奥每日的视角和视线,她每日的生活质感,她每天都要将院子里的狗屎铲掉,然后用水管进行冲洗。

从水的倒影中我们看到有一架飞机飞过,而电影最后也是一个飞机的镜头,克里奥抱着待晾晒的衣物走上天台,仰拍镜头因此很自然地拍到了空中飞翔的飞机。从这里可以看到导演阿方索•卡隆电影语言的细腻之处。如此被强调的飞机显然是具有修辞价值的,它仿佛代表了女佣克里奥可望不可即的自由和富裕的生活?

行文到这里,我还没有说一个十分重要的问题,就是上文我说这部影片有十分明确的政治态度。这态度体现在哪里呢?因为粗看本片的人往往会觉得这部影片开启了炫耀和内疚模式,也会因此对本片有意见,但仔细看下去,你会发现它有态度在明确显示出来,不须臆测和臆断。

开场时父亲开车精确地穿越相对狭窄的门廊的镜头中,镜头切换边操作车辆边弹烟灰的手部特写,父亲的雅痞形象跃然而出,有明确的讽刺意味。庄园山林失火那场戏,仆役们和小孩在救火,先生太太们则站在一边指指点点,手里端着葡萄酒杯,甚至在匆忙的救火队伍中悠然欣赏火势。这里面有一丝中产阶级的颓废气息,其中似也有讽刺性。

她的感情故事这条线也带有明确的政治内涵。她去寻找穷小子,说自己怀孕了。对方以自己所学武术恐吓她离开,赤身耍棍的镜头突出了克里奥的性别欲望,也突出了他的赤贫状态。当女主人的母亲带她去买婴儿车的时候,遭遇学生街头运动,混乱中有歹徒闯入商店,持枪指着克里奥的脑袋,她发现那是让她怀孕的男朋友,惊吓中羊水破裂。在去医院的路上,学生运动导致堵车,导致了她的婴儿的死亡。那个婴儿是一个女婴,而非男婴,可见导演在政治正确方面(这里是性别政治)的处心积虑,这个婴儿被赋予了强烈的隐喻色彩。

当克里奥流产后,正在虚弱和痛苦的时候,她被索非亚一家带去海边旅行,做为奖赏。但是旅行中她仍然需要伺候少爷们,大家坐在椅子上吃冰淇淋,她仍然要侍立一边。在海边她还下水救了主人的两个孩子,之后的克里奥好像忽然获得了某种主体性,在回家的路上,孩子都因为父亲的离开而忧心忡忡,而克里奥的眼神忽然散发出光彩,这显然是电影在强调的一个事实:克里奥好像忽然获得了精神上的某种进步。

政治运动、中产阶级主人的善心、同阶级的人们、同样受压抑的女性,似乎没有让她获得这样的精神性的进展。她和女主人短暂的同性联盟可能会弱化阶层差异,但永远不会消除这个差异。电影叙事的情节有效表达了这一系列政治观点,救了主人孩子的克里奥被孩子们一通赞美,然后孩子们说,克里奥,去给我做一杯冰沙来!

克里奥精神新境界的获得就像一个谜,电影只是做了十分有限的暗示,所以这部影片博大精深,微妙而深刻。阿方索•卡隆的这部自传色彩的电影可谓用心良苦,避免了相似题材电影的很多弊端。但它充满了族群分裂、阶层差距、性别斗争的描绘和强化。

这部影片让我想到许鞍华的《桃姐》,这部影片也是讲述女佣的故事,是《桃姐》制片人自己的故事。女佣这职业的确不同于一般劳工,它可能意味着更深层次的剥夺。但电影《桃姐》表达的是众生平等,它也思考阶层,而且也在表达阶层,比如它时常让少爷罗杰被别人误认为司机、修空调的工人,不过它整体上默认了在旧有权力结构、阶层结构下,仍然具有平等温暖的生活的可能,与《罗马》所呈现出来的世界观和政治观念全然不同。

作者:王小鲁