放下自我,拥抱彼此:《波西米亚狂想曲》的“I”与“We” 日期:2019年04月02日

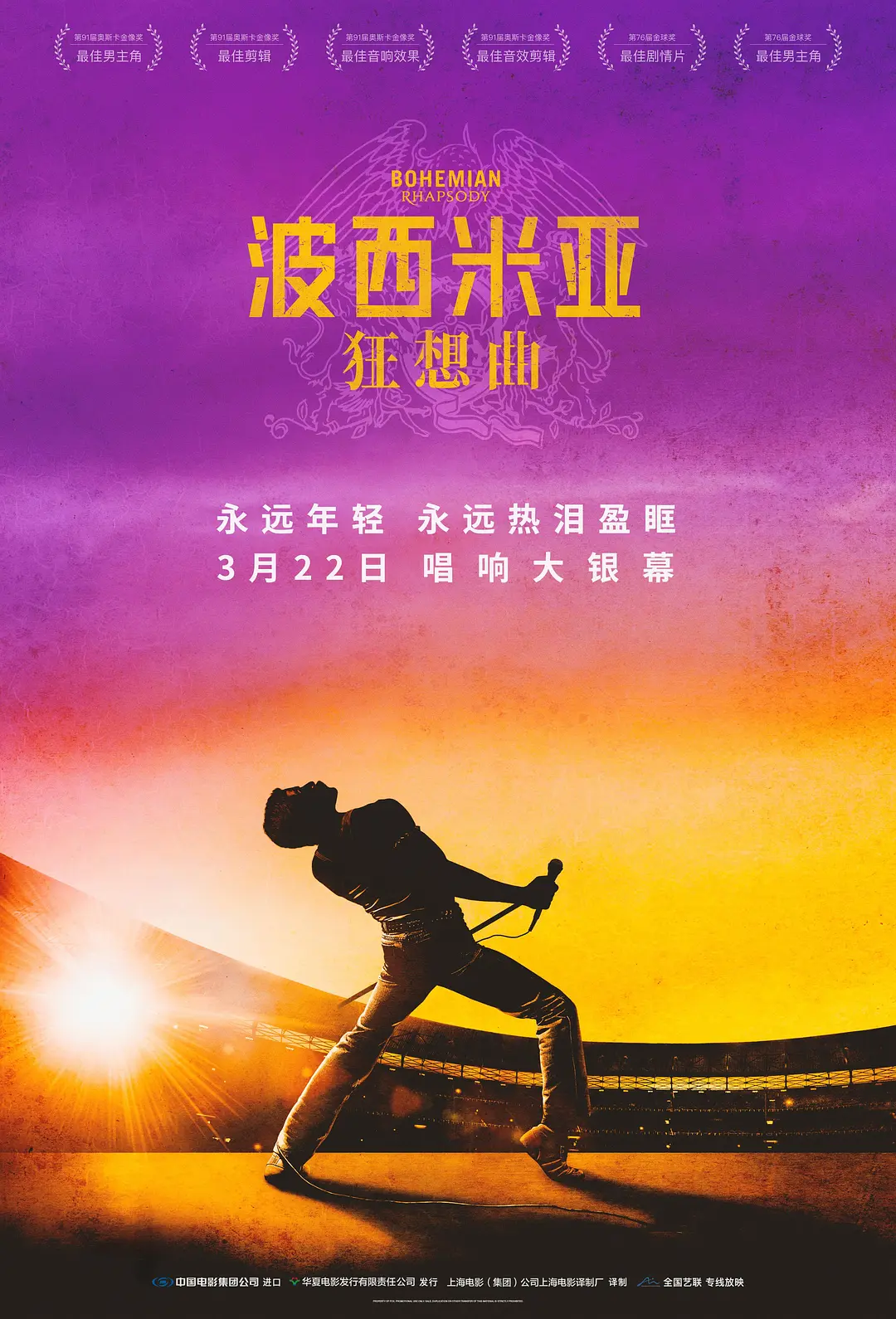

今年在奥斯卡金球奖大出风头,斩获奥斯卡金像奖最佳男主角、最佳音效、最佳音效剪辑、最佳剪辑以及金球奖剧情类最佳影片、剧情类最佳男主角等一系列奖项的《波西米亚狂想曲》已经正式登陆中国,影片讲述了皇后乐队(QUEEN)浪漫不羁、热情似火的传奇经历。

从叙事结构上来看,整篇故事看似采用了一个简单的单线条的叙事。但如果细细品味,就会发现其中包含三个情感线索:弗雷迪与家人的情感线索,弗雷迪与女友的情感线索,弗雷迪与乐队成员的情感线索。这三条线索,都经历了从迷茫到坚定的转折,最终帮助弗雷迪完成了从“I”(我)到“We”(你我)的世界观转变。

第一条情感线索一开始,弗雷迪与父亲之间因为儿子不愿意用家族的印度本姓而发生争执。想要与众不同、突出个性的儿子为自己取了一个更符合西方价值观的时髦名字弗雷迪Freddie,将自己从家庭户口本的“We”中独立了出去,变成了“I” “I am Freddie”。父亲虽然一直教导弗雷迪good thoughts、good deeds、good words(善思、善言、善行),但年轻的弗雷迪无法理解这种传统的普世价值,反而认为这是束缚了他个人(“I”)成长的一种羁绊,转而讥笑遵从了这三点的父亲一无所成。在弗雷迪第一次带女友回家时,母亲拿出了弗雷迪小时候在老家拍摄的照片给大家展示,弗雷迪再次表现出对母亲口中代表着整个家庭“We”的不耐烦与不情愿。最终,百代唱片公司的一个电话替他解了围,也将故事带入了第二条情感线索。

第二条情感线索里,皇后乐队逐渐成名,弗雷迪与女友的感情也如胶似漆,暂时完成了从“I”到“We”的第一次转变。一次,当弗雷迪在台上尽情挥洒自己的才华后,本以为台下的观众无法理解自己在音乐中倾诉的情感,没想到台下成千上万的观众随着音乐唱了起来。这一幕让弗雷迪感受到了群体力量的深深震撼。回家后的弗雷迪与女友爆发了两人相恋以来第一次争吵。其实,每一次现场演出中,弗雷迪总是想通过音乐,单向地以“I”的第一人称向女友吐露自己的愧疚与爱恋,但他并没有真正考虑过女友的感受,所谓的抒发也只是为了卸下自己内心重负的自言自语(“I said”)。其实,敏感的女友早就发现了弗雷迪似乎有所隐瞒。在女友的一再质问下,弗雷迪说出了实情。从那以后,女友虽然没有怪罪弗雷迪,但是却与他渐行渐远,最终从“We are family”变成了“You are Freddie”,从情侣变为了朋友,完成了从“We”到“I”的破裂。

随着皇后乐队越来越火,哥伦比亚唱片公司向弗雷迪个人伸出了橄榄枝,在身边佞友与金钱的双重蛊惑下,弗雷迪选择了离开,开启了第三条故事线索。可以说,这时弗雷迪第一次面对了人生中一个重要问题:到底是单飞还是继续和朋友的合作。迷茫的弗雷迪在小人的挑拨下不顾乐队其他成员的感受,也忘了在他还是一个机场搬运工时就接纳他的那一份友情,逐渐众亲叛离,事业也最终跌到了谷底。他开始意识到,自己并不是那个高高在上的人,他不能孤独地活在这个世上。他需要从“I”再次回到“We”的怀抱。

可是这时,弗雷迪却发现,自己因为之前浪荡的生活付出了最为沉重的代价:他染上了艾滋病。在知道自己染病之后,弗雷迪的人生观开始了最后一次,也是最彻底的一次心灵洗涤:“我”(“I”)在他心中不再那么独一无二,不再那么离群独索。在医院的走廊上,一名可怜的病人认出了正要离开的弗雷迪,并鼓起勇气模仿了一声弗雷迪表演时的呼喊声。一贯高傲的弗雷迪听见后停下了自己摩登的脚步,他回过头来,用同样的音调低声回应了男孩。从男孩备受鼓舞的眼神中,弗雷迪一下明白了自己的使命。

在取得队员们的原谅后,弗雷迪带领着乐队亮相1985年的Live Aid非洲慈善义演。随着那一首经典的《We Are the Champions》的响起,乐队的成员们仿佛又回到了最初相识的那一刻,感动与激情让台下几十万观众和全球十五亿观众跟着皇后乐队一起歌唱,一起呐喊,电视机前弗雷迪的父亲、母亲第一次为儿子落下了骄傲的眼泪,演出现场前女友与弗雷迪的朋友为弗雷迪握紧了双手。这一次,弗雷德并没有为自己而唱,而是为全世界值得被感动、被期望的人类一起呼唤、呐喊。

影片在最后二十分钟激情的现场表演中落下了帷幕。不管何时何地,不管母语是否是英语,只要“We are the champions”“We will We will rock you”的曲调响起,任何一个观众都会情不自禁地随之哼唱。这就是皇后乐队的魔力,拥有这种魔力的秘诀很简单,就像《波西米亚狂想曲》由四个完全不同的章节整合为一个完美的整体一样,需要的仅仅是放下自我(“I”),拥抱彼此(“We”)。

作者:沈皛