天上人间——《窗外是蓝星》《地上的云朵》:2025年中国纪录片双璧 日期:2025年10月19日

2025年中国电影收获许多,剧情片之外,不但涌现了《哪吒之魔童闹海》《浪浪山小妖怪》等动画片,而且还收获了《窗外是蓝星》《地上的云朵》这样的纪录片。从产业结构和文化生态的角度讲,美术片、纪录片两个片种的丰富和发达,极令人可喜可慰。巧合而有趣的是,这两部影片的内容恰好形成了一种对仗呼应,一是大国崛起的外太空叙事,一是人民生活的新乡土情景。

从电影业本身来看,唯有动画片、纪录片都得到充分发达,电影各片种才算是完成了艺术与文化的整体建构。前者标志着人类完全使用自创的艺术语言所可能抵达的表现极致,后者标志着人类完全依赖外在的物质世界所可能抵达的再现极致,两者帮助我们确立起以“真实-形式”为两极的电影美学光谱,电影的文化生态因之更平衡,更健康。相较于动画片与大众的亲和力,纪录片发达其实难度更大。

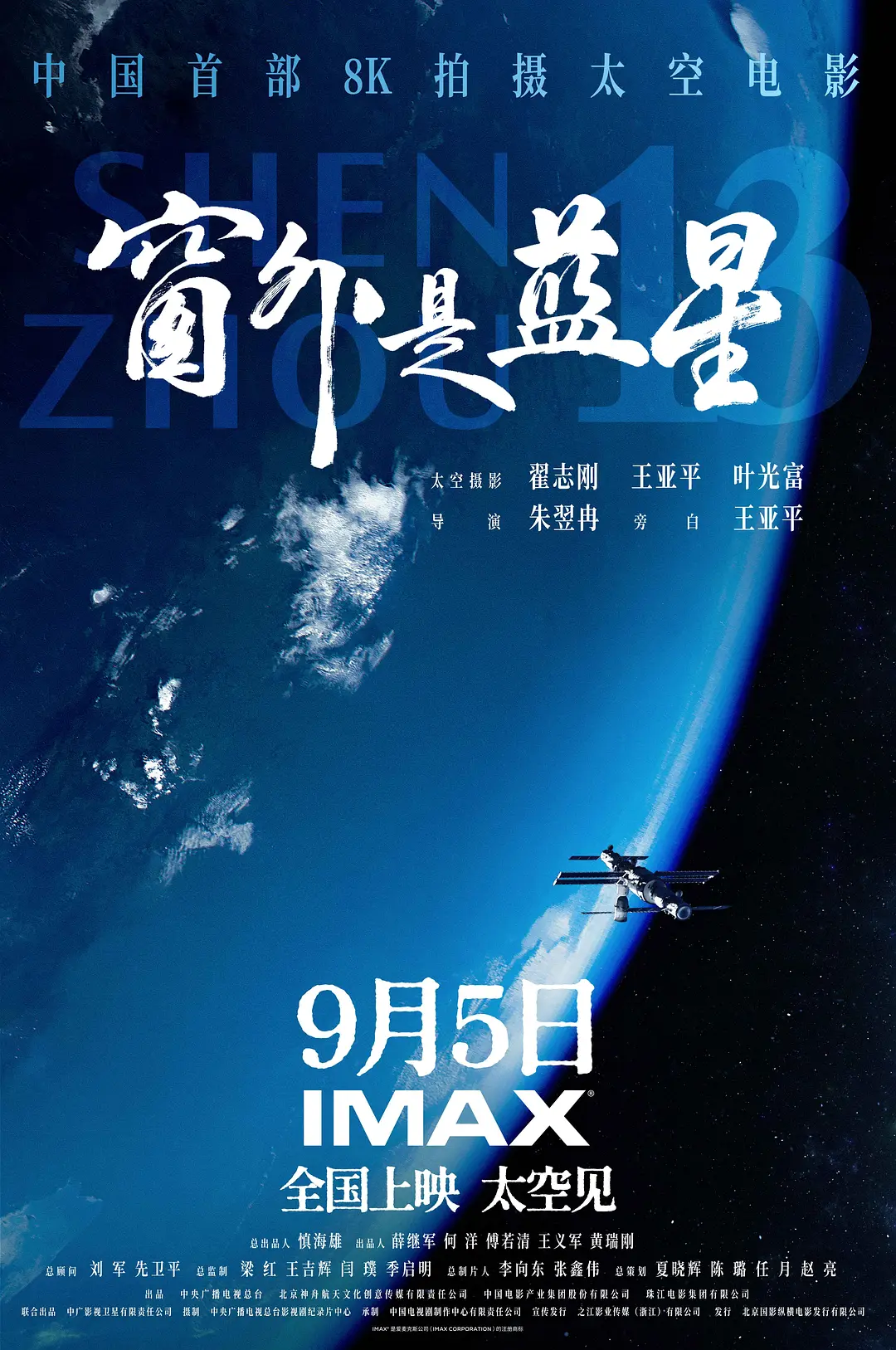

如果说,电影之于人类感受、体验、认知的最重要特质,是身临其境的“看见”,那么我们就可以坦然说:《窗外是蓝星》有一种电影史划时代的意味。这部影片所记录的,是2021年中国神舟13号航天员翟志刚、王亚平、叶光富在进入天宫空间站驻留半年并返回地球的全过程。其特异之处在于:使用特别定制的全新摄影机以适应外太空工作条件,宇航员本人成为新培训的非专业摄影师,当然还有新的拍摄环境、新的拍摄对象等。这些条件相加,让我们得以“看见”神州13号航天飞船、空间站外太空等奇观。同时,人类的运动也不再被地球引力主宰,行为迟缓,甚至有点笨拙;器物失重,甚至显得轻逸——一旦走向宇宙深处,人类的生存如此这般。

在影片问世的2025年,我们再一次通过大银幕看到当时发生这些:三位中国宇航员站到了超越地球生物局限的新坐标点上,在宇宙面前拍摄影像,并且第一时间把影像从400公里外传输回地球,在经历了一个虽然小小的、然而是宇宙级别的时间差后,为亿万人看到。8K的超高清画质,已经完全可以满足巨幕影厅观看,这意味着,电影和电视过去的差异不再是必然的、先天的存在,而越来越像是出于具体考量而加以选择的区别,这又将进一步动摇传统的影像学本体论。

一方面,是电影为表征的文明在完成革命般的长征。导演朱翌冉说,他和宇航员兼摄影师见面的时间只有短短一小时,全部用来教授摄影机的使用技术、拍摄手法。而教授者本人又并不具备实拍空间里的操作经验,于是这样的教学不但时间不够,甚至不能保证足够有效应对外太空发生的新挑战。另一方面,是视听语言为表征的文化在尽可能贴近已有的语法、以帮助观众逐渐适应这一切。《窗外有蓝星》的许多场景都为观众贴心地确立了与地球经验相似的空间关系,特别是“上下”位置的设定,然后还有写春联、吃饺子等中国人传统习俗。这让大多数观众在感觉亲切的同时不免也生出误判,以为这些是与日常新闻、春节联欢晚会等相同的视听经验。这些看似寻常的生活日志都无比艰难,理发器的小小卡顿都可能导致太空级别的事故——这倒构成了影片里的别样悬念和紧张。再如,宇航员手持摄影机,小心翼翼、聚精会神地将其推向太空舱的小小窗口去拍摄窗外的蓝星,这个“点题”的过程,又需要启用另一台外太空定制摄影机加以纪录。

王亚平在天空中为地球上的孩子们上科学课的一幕,把科学的严谨、大自然的规律显现得淋漓尽致。泡腾片被推进小水球,二者混合成为一只奇异的气泡水球,固然是地球条件里无法看到的奇景;而纤毫毕现的8K画质下,球面位置的气泡迸裂产生的力量,仍然使极细小的水珠以雾态向着无法计数的方向逃逸。这时,《窗外有蓝星》又担负起科教片的功能和使命,对未来可能踏入外太空的中国少年进行着启蒙。

或许有些钟爱、熟知纪录电影的影迷和研究者会觉得,与电影史上公认的经典纪录片相比,这部影片的叙事、剪辑、结构等没有达到某种高度,而是显得有些平淡和保守。然而,如前面所说,它毕竟是中国电影的一个“第一次”,于是,纪录影像美学上的一小步,也便是中国外太空故事的一大步,是一次质的飞跃。接下来的中国影像,从宇宙文明的维度看,已经属于新的纪元了。

了解、理解如上种种,才能对人类先驱探索宇宙的艰难、人类在宇宙中的存在真相、人类文明文化在宇宙面前的渺小与可贵等等命题有所认知,并心生敬畏。赖有电影(更确切地说是影像),为我们记录并呈现这些。

《地上的云朵》同样使人心生敬畏。这部影片呈现给观众的,是新疆棉花收获季节到来时两个互不关联的家庭的生计。新疆地域太广,以至于两家人仿佛在全然不同的空间里各自生活。收获季时间有限,棉花——以及其他农作物——迅速地成熟了,催促着人们奔向田间,忙碌着去跟上植物的速度。这个过程,看似每年都会重复,比如气候和天气、棉籽数量多寡等。而每个周期却又几乎永远会发生意外。影片纪录的这一次,则有丈夫的手受伤、找不到足够的临时雇工、棉花收购商出价的波动等。喷洒农药的无人机起飞,极大解放了棉农的劳苦,然而并不能彻底解决棉农们的焦虑。一家女儿长大,去外地读大学;另一家儿子尚小,被小学数学拿捏了——棉花棉田之外的人生在世,同样带来近乎永远无解的焦虑。这使人联想起哲学家海德格尔对梵·高油画《农鞋》的述说:大地无声的召唤,大地对成熟谷物的宁静馈赠,人对稳靠性的焦虑,以及战胜贫困而来的无言之喜悦。

与海德格尔的西方悲情不同,《地上的云朵》是中国文化的产物,实用理性精神、乐观积极的态度才是更深沉厚实的底色。而且,随着影片中的婚礼、家教、行旅、买卖等场景如风俗画一般展开,中国人对美的敏感和强烈喜爱、对家的依恋和主动认同、对世界的认知和积极融入等,这些意味都以或充满情感、或形式美丽、或妙趣横生的场面与细节涌现了出来。新疆的大地、长云、远山、近水,与绽开的棉花一起,奉献一场视觉听觉的盛宴,使观众欣悦,甚至沉醉。而既然沉醉,心灵当然可以超越现实——收获时刻,两户人家忙碌的笑靥几乎同时来到观众眼前,恍然像一家,这让叙事的支流自然汇聚成了抒情、表意的主流。

一个电影之外的小“彩蛋”其实也可以被看作更宽广的电影文化风景:在后来影片首映式上,两户人家终于相遇,并且很快像家人一样热络地聊了起来。剧组长期以来的心愿就这么自自然然地达成了。刘帼轶导演说,对于她的内心,这是“历史”性的一刻。

必须承认,看这部影片之前,笔者以为影片会涉及围绕新疆棉的国际博弈。其实完全没有。两户中国人家的存在,才是主创真正关心的。中国人的生活,才是首先得到关注和赞颂的。至于外来的风要如何吹,天山和昆仑山都不怎么在意。最高级的自信,莫过于笑而不语。

和这个故事的电视系列片版本相比,电影版本无疑更好地呈现了主创者的纪录电影观念和影像美学追求。这又引入一个话题:电视媒介的纪录影像产品与纪录电影,在具体的工业标准、产业模式、艺术语言、美学旨趣、哲学社会科学价值等等方面,在今天要如何认识二者的同与异?历史上没有讲清楚、甚至存在误解误读的情况,也应该重新检点厘清。特别是面向大众的科普,就更加显得必要。

人类创造物的意义,很多时候要在更长的时间维度上才能显现出来。这时,人们会遗憾于彼时留存记忆的工具、模式等不够完美,或者更确切地说,记忆的形式似乎配不上情感的、思想的内容。然而,这正是纪录影像的价值和魅力之所在,甚至正是纪录影像存在的本体形态。影像之内,是人类试图达成的理想形象,影像之外,是人类毕竟不能超越的文明发展阶段以及现存的“文化-心理结构”。

作者:左衡