平凡人的英雄梦:《浪浪山小妖怪》的时代寓言 日期:2025年08月18日

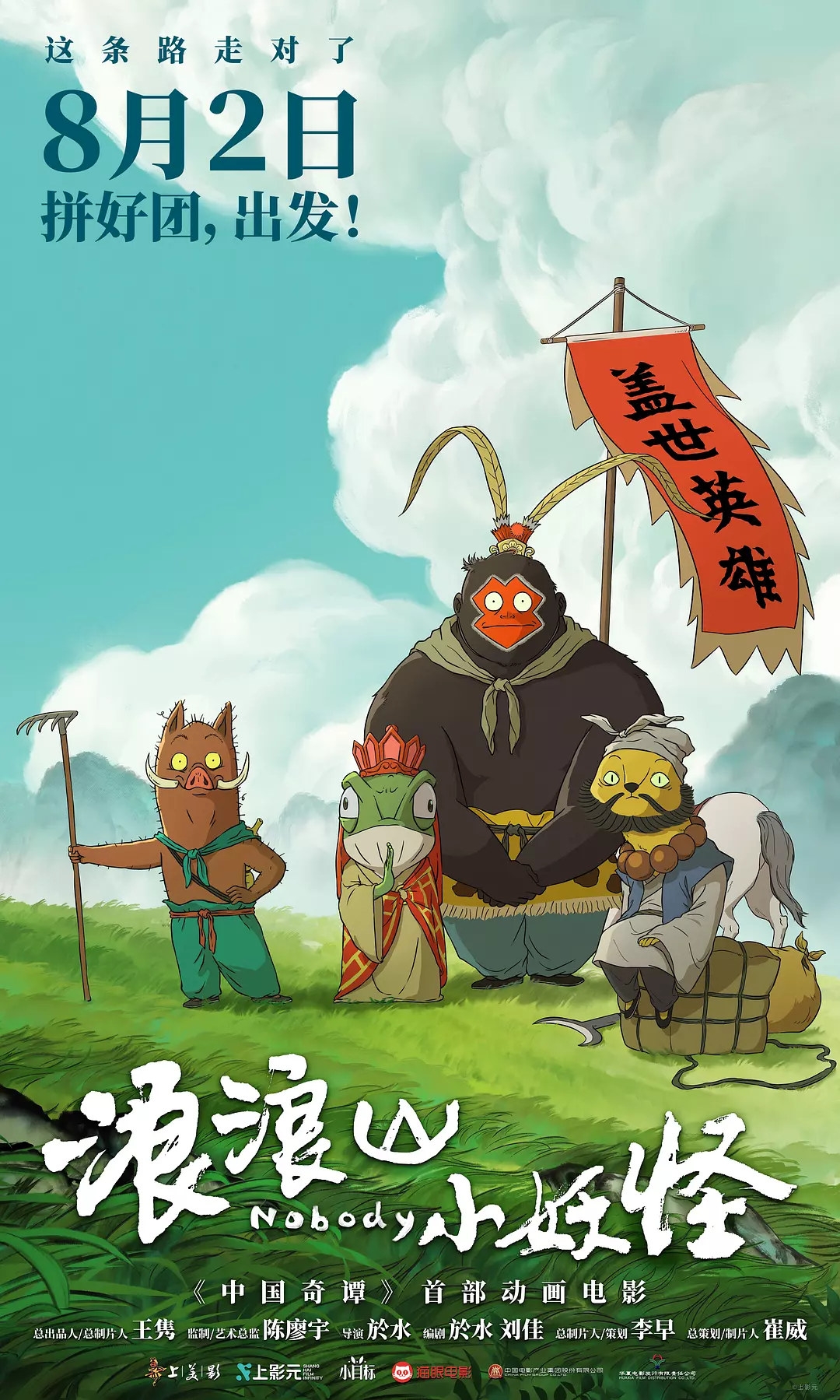

一只小猪妖、一只蛤蟆精、一道黄鼠狼、再加上社恐的猩猩怪——这四个怎么看都不太“英雄”的小妖怪,却在《浪浪山小妖怪》(以下简称《浪》)中踏上了模仿《西游记》取经团队的冒险之旅。他们渴望成为传奇中的英雄,可最终仍不过是平凡无名的小角色。这部电影以诙谐温情的方式,道出了一个辛酸而深刻的命题:“平凡的人渴望成为英雄,却终究无法成为英雄”。

“你有你的光荣,不一定要让举世轰动”

中国动画百年来对西游题材情有独钟,往昔的作品多以孙悟空等英雄为核心,要么彰显团结抗争的时代精神,要么表现个体摆脱虚无寻求意义的时代情绪。虽然《浪》套用了经典的“英雄之旅”模式,然而冒险的主角却不是传统故事中的盖世英雄,而是一群毫无通天本领,只能靠一腔热血和彼此扶持硬着头皮往前闯的小角色。当影片从宏大叙事走向个体视角、从精英神话转向普通人的迷惘后,《浪》便赋予了这趟旅程不同寻常的意义:从肉体凡胎到“精神英雄”之转变。

影片设置了多重对比来凸显这种转变:一方面,小猪妖等人与真正唐僧师徒形成的鲜明反差——小猪妖心有主见对应八戒的胆小怕事,蛤蟆精摇摆不定对应唐僧的意志坚定,话痨黄鼠狼对比沉默稳重的沙僧,怯懦社恐的猩猩怪对比英勇敏捷的孙悟空。

另一方面,小妖怪团队前后判若两人:起初上路只是投机逃难,动机狭隘又自私,无非想着“他们能取经,我们为什么不能”。但在历经生死考验、获得亲情友情的支撑后,他们开始真正以“取经人”的标准要求自己。当口吃胆小的猩猩怪在悬崖边面对诱惑与威胁,誓死不肯与妖魔同流合污,竟然鼓起勇气喊出“我是齐天大圣!”的那一刻,这个平日怯懦的小人物在精神上终于与真正的英雄形象合二为一,他平淡黯淡的人生也因此瞬间熠熠生辉。

但《浪》的结尾再次反转:黄眉怪虽被击败,却显出童子原形逃脱,继续去成就唐僧师徒注定的“九九八十一难”。小妖怪们燃尽了全部修为,换来的结果却是让真经取回之路回到正轨。最终,四只小妖怪恢复了普通生物的样貌,没有继续西行取经,而是散去了灵气,各奔东西。作为无名之辈,他们没有封神封佛的荣耀,甚至默默退场于正史之外。这充满反差的结局,将影片主题一下子从热血拉回冰冷的现实:平凡人终究难以改变历史走向,无法真正成为神话中的英雄。

“你有的光荣,就算只是一分钟英雄”

平凡人与英雄梦的张力,在《浪》中通过角色的命运走向得到了淋漓尽致的展现。影片结尾黄眉怪的一番嘲讽揭穿了残酷真相:西天取经这样的伟业不是谁都玩得起的。孙悟空之所以能成佛,是因为他与如来在五百年前早已相识;猪八戒、沙僧原本也是天界神仙;而唐僧更不用说,是大唐皇帝的义弟、如来佛祖座下金蝉子转世。正牌取经团队个个出身显赫,小猪妖他们这些草根如何能够僭越?黄眉怪的一句话点破天机:“取经不是谁都可以的。”他嘲笑小妖怪们不自量力,认为他们的自我牺牲看似悲壮,实则毫无价值,根本撼动不了既定的秩序和利益格局。

这无疑是对现实的一种映射——多少普通人怀揣梦想努力奋斗,却发现撞上的是早已固化的天花板与墙壁,个人的挣扎在庞大体系面前往往显得无力。

但影片没有以彻底的绝望作结。小妖怪们的选择和成长本身,蕴含着一种难能可贵的光芒。正如影片最后展现的另一种解读:弥勒佛称他们是“可爱的小家伙”,孙悟空也赠予他们几根保命的豪毛作为馈赠。村民们没有忘记这几位无名英雄,为他们建立了一个小小的龛位祠堂,上面悬挂着一副对联:“恩从善念起,德自好心来”。这对联含义质朴,却足以作为他们此段旅程的最佳注解。在村民眼中,他们虽无名无姓,却是实实在在的救苦救难的恩人。历史不会大书特书他们,但人民的心中铭记了他们的善举。

小妖怪们自己呢?经历此番生死,他们反倒看透了所谓取经功成名就的虚名,对更美好的自己、他人和社会有了新的向往。他们找回了被功利世界压抑已久的本心,回归平凡,继续过小人物的日子。取经的意义不在圣经本身,更在一路的经历——这一点对他们尤为如此。正如影片所传达的:“每个人都可以成为自己人生的主角”。哪怕最终仍是小角色,但过程中的奋力一搏、初心不改,已足以让平凡的人生闪耀出英雄的色彩。

英雄与小人物:一种永恒的观照

“小妖怪的英雄梦”之所以引人深思,在于它不只是一则动画奇谭,更折射出古今中外关于英雄与小人物、命运与努力的永恒讨论。

自古以来,人类社会就充满了对英雄人物的崇拜与向往。但并非每个人都生而不凡,大多数人注定平凡渺小。英雄与小人物的关系,既是文艺母题,更是哲学命题。影片中黄眉怪的那番话,实际是精英主义的一种极端逻辑。尼采崇尚天才英雄对庸众的支配,提出“超人”哲学,认为伟大的少数人可以打破平庸的规则。青年鲁迅将其概括为:“用庸众为牺牲,以冀一二天才之出世”。换言之,为了诞生旷世英雄,不惜让芸芸众生做垫脚石。影片里的唐僧师徒在某种程度上就属于这种天命英雄:他们背后是天庭和佛祖精心布局的一盘大棋,小妖怪们不过是无关紧要的棋子。

与此相对,存在主义代表人物萨特却认为:“人是自由的,懦夫使自己成为懦夫,英雄把自己变成英雄。”没有人天生就是英雄或懦夫,关键在于行动。小妖怪们已经勇敢地选择了行动,为什么仍然无法成为真正的英雄?萨特的观点仍给予我们以启发:英雄之所以为英雄,不在于先天的英雄气概或体魄,而在于英雄的行径。

从这个角度看,小妖怪们已经通过行动证明了自己的勇气与善良,在他们自己的存在中实现了英雄的意义。只是相对于浩大的历史,他们的作为太渺小,以致于难以改变结局。但哪怕如此,正如存在主义所鼓励的,人可以选择赋予自身以意义。小妖怪们选择了不做苟且偷生的懦夫,而去做一次奋不顾身的英雄,这本身就是一种价值的实现。

相比尼采与萨特,汉娜·阿伦特则对个人英雄主义持保留态度,反倒强调平凡人的重要。在她看来,那种为了既定目标不惜牺牲一切、横扫一切障碍的英雄哲学令人恐惧。阿伦特认为,与其让个人去扮演悲剧式的英雄,不如让他们作为普通人去生活。换言之,她并不鼓励每个人都去充当拯救世界的孤胆英雄,而更看重平凡的人作为公民参与公共生活的责任,以及守护日常善良的韧性。

如果借用阿伦特的视角,我们也许会这样解读《浪》:四个小妖最初不过是平凡的小人物,被逼无奈才“扮英雄”上路;一路上他们虽然模仿英雄举止,但最终领悟到的却是回归善良本心、尽己之力去做好事的道理。他们并没有真的变成纵横天下的大英雄,可他们在私人生命层面完成了自我超越和道德选择。这也许正是阿伦特式的“人在公共世界中的行动”:不必人人都轰轰烈烈,但每个人都可以选择不平庸地善良,选择维护人间真善美。

《浪》的成功,原因之一就在于用新的形式回应了对英雄与小人物这一永恒话题的思考。作为无名之辈,我们渴望着能有朝一日脱颖而出,实现价值,成为生活的英雄;可我们也清楚地知道现实的重量,明白绝大多数人终其一生都难以“修成正果”。《浪》把这种理想与现实的落差以童话般的故事展现出来,既荒诞又真实,令人五味杂陈。我们为小妖怪们最终没能成为大英雄而感到惋惜;但我们又从他们的经历中得到了莫名的安慰和力量——原来平凡如我们,也可以在力所能及的范围内活出意义,闪耀一次。

《浪》的出现也让我们看到,在神话体系之外还有“无名之辈的历史”:那是不被经典青史记载,却实实在在发生于民间、发生于普通人生命历程的感人故事。影片的成功则在某种程度上反映了当代观众心态的变化:我们不再一味只崇拜胜利者的光环,反而对那些失败的英雄、卑微的勇士寄予了更多同情和敬意,映照出现代社会对“小人物”的重新关注和尊重。

总而言之,《浪浪山小妖怪》以通俗清新的动画形式,探讨了一个沉重而深刻的母题。平凡人都有一个英雄梦,但现实常常迫使我们承认自己的平凡和无奈。尼采式的精英哲学固然耀眼,却容易让多数人成为陪衬;萨特提醒我们选择的自由,但自由也有看不见的枷锁;阿伦特告诫不要神话英雄主义,其实是在肯定平凡生活本身的价值。对于绝大多数普通人来说,我们的人生注定无法青史留名,但这并不妨碍我们在各自平凡的旅途中成就自己。

正如王阳明所言:“所以谓之圣,只论‘精一’,不论多寡,只要此心纯乎天理处同,便同谓之圣,若是力量气魄,如何尽同得?……若除去了比较分两的心,各人尽着自己力量精神,只在此心纯天理上用功,即人人自有,个个圆成,便能大以成大,小以成小,不假外慕,无不具足。此便是实实落落明善诚身的事。后儒不明圣学,不知就自己心地良知良能上体认扩充,却去求知其所不知,求能其所不能,一味只是希高慕大,不知自己是桀、纣心地,动辄要做尧、舜事业,如何做得?终年碌碌,至于老死,竟不知成就了个什么,可哀也已!”。

这也许就是《浪》留给我们的启示:不与平庸为伍,不与平凡为敌,英雄梦可以是遥不可及的神话,但也可以化为每个平凡人心中那团不灭的火,照亮我们平凡而珍贵的一生。

作者:徐驰