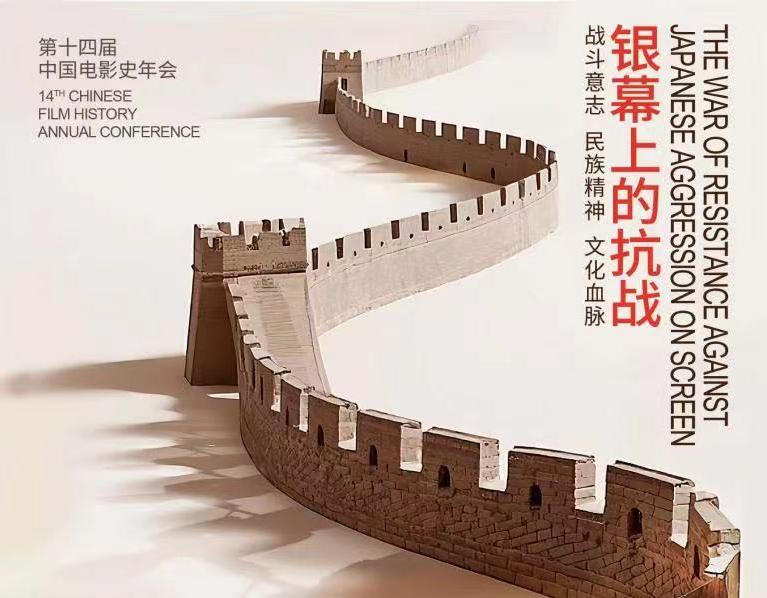

银幕上的抗战:战斗意志·民族精神·文化血脉 ——第十四届中国电影史年会分论坛点评

A组

媒介考古

黄哲敏(重庆大学美视电影学院 讲师)

媒介考古组主要涵盖声音媒介、操作图像、电影院用电、窄规格胶片、特效化装等板块,聚焦于抗战电影的技术政治实践。与会专家学者从不同角度探讨了与电影相关的媒介技术。其中,文静(清华大学新闻与传播学院博士研究生)通过“声波战线”研究,重构了抗战电影中“听觉-技术-民族”想象的现代性维度;郝嘉兴(北京电影学院硕士研究生)聚焦“窄规格胶片”技术,揭示了技术实践与社会互动交织的独特图景;曾珍(华中师范大学文化传播学博士研究生)探讨抗战电影技术政治实践,指出其中存在技术装置权力规训与多元行动博弈并存的双重场域;王艳云(上海大学上海电影学院副教授)和赵泽丹(南京大学艺术学院科研助理)考察早期“秀兰漫画”,探究其媒介形式与观众观影经验的关系;董鑫(中国传媒大学戏剧影视学院博士研究生)以影院用电问题为切入点,辨析了近代中国娱乐文化政治的复杂性与微妙性;肖圆琦(澳门科技大学硕士研究生)借助法罗基的“操作图像”理论,论述了“中国女孩”这一形象的个体影像价值;吴丝月(中国传媒大学戏剧影视学院博士研究生)梳理《日本间谍》特殊的化妆工作,并据此论证了国防电影的艺术面貌。黄哲敏指出,抗战历史内外尚存大量亟待发掘与研究的宝贵资源,期待研究者们加强交流探讨,相互借鉴所长,共同还原那段驳杂而生动历史的丰富面貌。

B组

个案细读

秦翼(南京艺术学院 教授)

个案细读组的七篇论文围绕电影文本展开多元探索,从不同视角深入挖掘电影蕴含的文化、政治与社会意义。邹华芬(西南民族大学副教授)以影片《峨眉山下》为对象,借助多元史料揭示了20世纪30年代四川地方电影在中心与边缘互动中所展现的主动性,并重新发掘出失踪的女电影人“黄候”;李建国(西安财经大学讲师)通过对《到西北去》的考察,呈现了电影在30年代参与国家意识形态建构的过程;印尼学者Alifah Melisa Aprilani则将空间理论等融入《红色娘子军》研究,剖析了海南岛如何从地理边缘转化为意识形态核心的内在逻辑。香港抗战电影研究中,陈沛霖(中国电影艺术研究中心硕士研究生)考证《最后关头》,提出其运作机制是商业与政治的复合体,揭示了殖民体系对文化传播的隐性控制;颜秀(中国电影艺术研究中心硕士研究生)以“面具神话”研究蔡楚生作品,打破传统研究定式;汪弘扬(武汉轻工大学讲师)从声音切入《化身姑娘》,构建技术美学与都市文化的立体论证结构。巫贤宇(哈佛大学)和邓菲(香港大学)则以《南京!南京!》为样本,结合记忆理论与观众接受分析,深入探讨了影像与城市记忆的复杂关系。这些研究依托细致的文本细读和多维理论视角,充分发挥了研究者的地域优势与专业特长。它们超越了单一影片分析的局限,为电影史、文化研究等相关领域提供了新的观察路径与思考方向。

C组

理论探微

虞吉(西南大学 教授)

理论探微组主要由女性学者组成,其研究内容丰富且深入。武彦清(上海戏剧学院电影学院博士研究生)聚焦早期中国电影代表人物谷剑尘与孙师毅,从中西双重维度对“电影剧”理论进行论述与考证,为众说纷纭的电影本质及本体论问题提供了新启发;崔艺璇(中视实业集团有限公司,北京大学艺术学院2019届硕士)对抗战电影的缘起进行了精妙探讨,从国家意志、文艺思潮及政府当局电影理念等多层面细致梳理,彰显了抗战电影的理论价值;邵梓洛(厦门大学博士研究生)提出的“三重博弈”概念,为20世纪30年代中国电影研究构建了开创性框架,其对“艺华被捣毁事件”等问题的思辨极具意义;李韶华(南京艺术学院硕士研究生)深入剖析了“孤岛”时期(1937-1941)电影中的“疯癫”现象,尽管该概念受到专家质疑,其研究仍具创新价值;张晴晴与何李伊曼(重庆大学美视电影学院硕士研究生)运用“游魂书写”与“国殇美学”理论,探讨战时电影的死亡叙事与身体编码,扩展了将本土文化资源进行理论化的研究路径;董广(重庆师范大学文学院副教授)从民国时期电影丛书出版切入,探讨“文学消亡说”与“戏剧终结论”,为理解电影作为新媒介所引发的文体焦虑提供了重要视角;张婉洁(北京电影学院博士研究生)则以宏阔视野探究了左翼文艺思想对20世纪30至50年代香港粤语片创作的影响。总体而言,本组研究成果扎实、汇报精彩,展现了丰富的学术价值与研究深度,为早期中国电影研究贡献了新颖视角与思路,有力推动了该领域的发展。

D组

动画考辩

聂欣如(华东师范大学 教授)

本组六篇论文聚焦动画研究,议题涵盖抗战时期动画宣传、中日动画比较、胶片修复技术、早期动画历史理论及戏曲民族美学等多个维度。杜宜浩(北京印刷学院新媒体学院动画系副教授)对比分析了1943年中国动画《铁扇公主》与1945年日本动画《桃太郎海之神兵》。其研究发现,《铁扇公主》在日本广受欢迎的原因在于,日本观众将片中的牛魔王解读为对英美势力的隐喻,这恰好契合了当时日本妄图利用所谓“大东亚共荣圈对抗西方”的意识形态,与中国本土“团结抗日”的创作主旨截然不同。这一差异为我们理解战时日本社会提供了独特的视角。马玉晨(中国美术学院博士研究生)提出了“标语动画”这一概念。虽然该概念的阐释尚待深入,但其将博士论文核心命题带入会议研讨的做法值得提倡。王瑶(安溪数字资源中心)的胶片修复技术研究带来了专业领域的宝贵信息。然而,鉴于点评人对该技术领域的了解有限,未能提出更为深入的意见。整体而言,本组论文还存在主题归纳还需更加精准、理论探讨重于史实挖掘、对前人研究成果有待丰富等共性问题。这些问题在当下的电影理论研究中也较为普遍。相较于电影理论,动画理论因其媒介的复合性研究难度更大而亟需加强。期盼学界能给予动画研究更多关注,建议电影史年会持续设立动画专题小组。

E组

战影萍踪

安燕(西南交通大学 教授)

“战影萍踪”板块是中国电影史年会设立的新板块,聚焦于流动性议题,旨在还原具有流动性的电影活动,并探讨流动的抗战意识形态建构。该板块论文均能以小见大,史料翔实,研究方法多样,成功地将实证研究与理论建构相结合,展现了对抗战时期生动历史与影像实践的深入探讨,具有充分的理论活力。具体来说,张星义(西北大学文学院博士研究生)考察了1933年明星影片公司摄影队“西行北上”的摄制活动,在坚实史料基础上建构风景话语理论,还原了彼时对民族共同体的想象。陈雨蒙(中国艺术研究院硕士研究生)创新运用数字人文GIS方法探究左翼影人的城市流动,为史料研究注入了新活力,但也可能存在宏观有余而聚焦不足的问题。薛方圆(中国电影艺术研究中心硕士研究生)聚焦特殊的“新安旅行团”抗战放映活动,以扎实史料清晰呈现了这段小学生跨地放映的历史,并最终落脚于抗战时期的国族想象话语建构。钟蕊(中国传媒大学博士研究生)对1938年武汉时期中国电影制片厂的研究填补了相关理论空白,具有显著的史料与理论价值。王芸芊(比利时·根特大学博士候选人)和崔茵(东北农业大学副教授)共同关注满铁殖民电影映演空间的构建,同样聚焦流动性与现代性,深入探讨了其中复杂的理论场域。刘婧婧(北京大学艺术学院硕士研究生)通过民族解放、妇女解放、无产阶级电影观念等纵向历史脉络,深入研究了陈波儿电影观的生成与流变,研究扎实且富有深度。总体而言,尽管部分研究在观点生成上略显拘谨,但学者们的成果为进入抗战电影史提供了新方法、新视角,并建构了详实丰富的理论库藏,收获丰硕。

F组

西影东渡

杨尚鸿(重庆大学美视电影学院 教授)

“西影东渡”分论坛青年学者研究成果丰硕。六篇论文展现了扎实的史料功底与理论抱负,主题涵盖抗战时期中外文化关系、中日文化博弈及社会主义阵营电影交流等领域。刘真真(山东大学博士研究生)以苏联电影《马门教授》在华跨媒介传播为例,揭示苏德左翼美学在中国的传播路径,其文本改编分析拓展了抗战中外文艺互动研究。刘婧(四川师范大学影视与传媒学院助理研究员)跨学科分析美国战争信息署对华电影活动,还原了其在延安的放映实践。苏妹(厦门大学电影学院博士研究生)运用东方主义理论解读好莱坞影片《中国女郎》的跨文化传播,探讨其弥合差异的意图及在华放映引发的民族主义反弹,肯定其史料分析价值。郭茜茜(河南大学新闻与传播学院硕士研究生)从商业、纪念、外交三维度分析东欧电影在华传播机制,引入批判性跨国主义,创新比较了东欧与中国电影政策的互动。万芊芊(中国电影艺术研究中心硕士研究生)和樊昊(南京林业大学讲师)指出越南电影在新中国的传播体现了第三世界电影的兴起,其研究视角从东西方转向南北关系意义重要。高娜(南京航空大学艺术学院助理教授)聚焦早期域外电影文献研究方法,运用知识社会学与行动者网络理论构建跨文化知识流转研究框架。本次分论坛的论文主题丰富,既有对历史事件的细致梳理,也有对理论方法的创新思考。这些论文不仅为抗战电影研究提供了新的视角,也为跨文化研究和电影史史料学研究提供了有益的借鉴。

G组

产业论衡

边静(中国电影艺术研究中心 副研究员)

张释月与董慧博(中国电影艺术研究中心硕士研究生)考察了上江影片公司在西南地区的运作,详析其组织、资本与经营,特别关注其作为发行方与影院的强势关系,认为这与当时重庆电影市场供需有关。赵敏(中国电影艺术研究中心硕士研究生)的论文关注抗战时期农村电影的情况,基于杨邨人1940年的文章提出了“农村影片”这一说法,探讨了抗战背景下中国电影叙事的变化,包括电影发展目的、创作主题、受众、传播方式等方面的变化。朱柏成(南京大学博士生)利用一手资料研究了刘之常的巡回电影放映实践。刘克琴(四川国际标榜职业学院讲师)探讨民国县域电影业,补充了1933年湖北方志中官方对电影工作的四项要求。陶旻翰(南京艺术学院博士后)剖析了“林焕廷”家族在南京电影放映业的资本结构,指出官僚资本的关键作用,并联系到民国南方财团格局。贺庆玲(辽宁大学讲师)整合丰富数据,分析了“九一八”事变前东北电影市场的点面情况。边静在对学术研究进行了充分反思的基础上,也肯定了本组诸多研究坚持求真精神的价值,鼓励青年学者努力成为知识生产者与文化建构者。

H组

地方影志

黎煜(中国电影艺术研究中心 副研究员)

地方影志板块在深度和广度上都有所突破,是对会议主题的更强烈呼应,海南与澳门首次进入了抗战电影史的书写版图,除了传统放映的研究之外,还有戏院功能、银幕管制、迷影文化等新视角的研究,切口小,聚焦专。位晓宁(鲁东大学讲师)对山东青岛、烟台与威海的早期电影活动进行溯源和考证,指出殖民统治话语在山东地区的复杂影响;陈志远(西安翻译学院讲师)和姬晨星(悉尼大学博士研究生)关注战时海南电影,借用并转换Erantz Eanon的“表皮化”理论,论述日本殖民者如何政治编码影院的政治空间,对地方观众实施伦理规训、情感治理与“顺民”建构,填补了研究空白;李佳欣(中国传媒大学博士研究生)对《天津报》等一手资料进行了详细的梳理,史料工作扎实,分析能力优秀,再现了彼时文化统治和文化抵抗的隐性角逐场;刘向阳(上海戏剧学院博士研究生)关注早期厦门的观影文化,从迷影文化、观影场所等角度切入,是电影研究中心的下沉化转移,从作品走向观众,从精英走向民众;徐子淇(东北师范大学博士研究生)和史册(东北师范大学传媒科学学院院长、教授)的寒光影片公司史料考证是对东北地区第一家国人影片公司的研究填补,增加了影人后代的口述采访部分,史料扎实详细;许竹(汕头大学讲师)论述了战时澳门戏院业的功能转型,形成了他国管治背景下文化产业社会动员的独特路径;阎安捷(西安建筑科技大学硕士研究生)在彼时多重权力斗争的夹缝中论述陕西电影检查,是战时民族救亡的艺术实践与官方规训的博弈张力。黎煜指出,在前人基础上地方电影志的书写需要新的史料与新的观点,要立足地方也要走出地方,并重视史和志的辩证关系。

I组

域外寻踪

钱颖(哥伦比亚大学东亚系 副教授)

本分论坛聚焦七篇学者的电影史研究,其中五篇围绕抗战主题,两篇探讨跨文化传播与技术史,均以微观视角揭示电影实践中的政治博弈与历史肌理。杨佳凝(南京大学文学院助理研究员)研究王小亭《中国娃娃》,剖析英美新闻网络殖民特权下华人摄影师的困境,揭示了跨国传播中的影像真实性与意识形态博弈。岳颖(清华大学博士研究生)和李春宏(湖南师范大学博士研究生)考察伊文斯《四万万人民》的“摆拍”现象,展现影像生产作为政治协商机制,直接介入不同力量的博弈,印证电影作为“历史水晶”折射政治生态。李笑颖(中国人民大学博士研究生)研究罗静予在美活动,还原1941-1945年中美电影互动的隐秘脉络,指出海外华人对好莱坞纪录片的贡献被遮蔽,呼吁重视其“隐形角色”,填补战时中美文化互动史料空白。游晓光(南京师范大学新闻与传播学院副教授)分析二战美国电影中的中国形象,指出其在排华背景下处于边缘,需借中美合作实现传播。杨俊芳(厦门理工学院讲师)研究1945-1949年马来亚华人电影,关注殖民语境下的文化治愈功能,指出战后华人社区借华语片放映维系祖国认同、构建在地社区关系。李思雨(厦门大学博士研究生)、王乃申(中国美术学院博士研究生)考察留法勤工俭学运动中的电影人如汪煦昌、郭有守等,突破了以往研究侧重知识分子类型电影人的传统,呼吁关注技艺型影人边缘化困境,提供技术史方法论启示。宋进进(泰山科技学院电影评论中心助教)和刘库(湖南师范大学讲师)运用中俄史料还原1935年中国参加首届莫斯科电影节始末,展现苏联打破孤立与中国寻求国际认同的外交互动。这7项研究共同印证电影实践的“事件性”,其制作与放映本身即是政治、经济、文化力量重组的场域。在“后真相”时代,此类微观研究通过挖掘被遮蔽的权力关系,为政治史、社会史提供新阐释,彰显历史研究打捞多元声音的价值。

J组

纪录观察

武亚军(中央戏剧学院 教授)

本组六篇论文围绕一个核心议题展开:在20世纪中国的剧烈动荡与民族危局中,纪实影像如何作为历史见证与文脉建构者,记录下中国人民奋起抗争以求民族永续的历程。研究超越了简单的史料梳理,深入探讨了影像生成的内在机制、美学策略的政治意涵及其跨文化传播的复杂动态。本组论文可以分为三个板块。第一个板块叫“中国何以言说自身”,杨涵(北京电影学院博士研究生)对中国早期抗战新闻纪录片进行了详尽考据,让我们看到了电影救国的早期萌芽。苗九莲(南京大学硕士研究生)对《民族万岁》这部影片进行了政治象征分析,从中探寻中华民族共同体意识的具象化表达。司雨可(西南交通大学博士研究生)的研究聚焦于抗美援朝,探究在新的国家意志下随军摄影队如何构建英雄形象和英雄时代。这个板块清晰地勾勒出了在不同的历史阶段中国本土的纪录影像如何努力地承担起凝聚国家和民族共识、塑造国魂的政治任务。第二个板块叫“世界如何看中国”,以池艳萍、庞鸿两位的论文为代表。池艳萍(重庆师范大学讲师)以东方主义视角聚焦二战时期瑞士影片《中国如是生活》的影像建构与多重接受。庞鸿(东京大学博士研究生)则从宏观角度出发,有力地描述了抗战时期中外国在华纪实影像。第三个板块是“提供一种新的看的视角”,主要是鄢佩和李佩雯(四川传媒学院讲师)的论文,对纪录片骨干进行个案分析,提出一套具适用性的有效研究方法。整体而言,本组论文展现出可喜的跨学科意识和扎实考据的严谨学风。建议未来研究需注意两点:一是避免孤立考察影像,应将其置于更广阔的权力关系背景中;二是确保现象分析与理论工具应用的准确性,强调理论的辅助性,并可有意识地引入传播学方法及接受美学视角。

K组

媒体思辨

檀秋文(中国电影艺术研究中心 编审)

本组汇集六位年轻学者聚焦电影报刊的研究成果。此领域在西方学界近乎空白,凸显其作为中国电影史独特路径的学术价值。研究时间跨度宏大,尤重抗战时期复杂生态,深入剖析了代表不同政治文化空间的典型刊物,如重庆《中国电影》、上海《电影日报》、伪满《满洲映画》等,共同拼凑出战时报刊出版的珍贵侧面。六篇论文可归为两类研究路径:第一类是对具体报刊的深度个案考察。郭昱岑(南京大学博士研究生)聚焦《电声日报》的商业策略,揭示其在性别议题、读者立场和商业弹性策略中塑造公共形象的运作逻辑;郭美淳(中国传媒大学硕士研究生)以重庆出版的《中国电影》杂志为对象,探讨这份战时刊物如何通过理论建构与出版实践参与文化抗战,并推动中国电影理论的民族化进程;张璐(西安建筑科技大学硕士研究生)则独辟蹊径,挖掘了建国初期仅限内部流通于陕西的《西北影讯》与《电教通讯》,首次系统展现了西北地区电影放映事业的发展轨迹及其背后的文化权力机制,填补了区域研究的空白;邓茗予(江西服装学院讲师)挑战了学界较少独立研究的《满洲映画》,超越其作为史料的传统用途,敏锐指出该刊如何将上海电影巧妙塑造为一种商业娱乐符号,从而探究伪满与上海影界的复杂对照关系。第二类研究则展现了跨媒介的视野。刘晓诗(北京电影学院硕士研究生)和杨歆迪(北京电影学院讲师)将民国电影与漫画并置,从视觉现代性角度切入,分析二者如何共同形塑海派市民文化;贾艺华(中国艺术研究院博士研究生)则以“李阿毛系列”滑稽片广告为案例,剖析了20世纪二三十年代上海电影鼎盛期的广告策略。总体而言,研究扎实细致,史料挖掘深入,对抗战时期及区域电影报刊研究贡献卓著。需注意部分研究存在对象与核心内容略有偏差、理论框架稍显沉重致结论有“不可承受之重”的风险,提示未来研究需更注重理论适配性与解读精确性,在深挖史料基础上稳健拓展研究广度深度。

L组

多维视域

罗显勇(重庆大学美视电影学院 副教授)

本组七篇论文从多元视角深化了抗战时期中国电影研究。孙萌(中国艺术研究院研究员)聚焦三四十年代抗战电影的表现主义美学,通过视觉造型与布景调度,论证其非粗糙宣传品,并以费穆为个案揭示其“陌生化”美学探索,论点新颖。黄哲敏(重庆大学美视电影学院讲师)以1941年日全食观测为媒介事件,对比上海与重庆的传播策略,选题具有开创性。杨聪雷(重庆大学美视电影学院副教授)团队深耕重庆档案,剖析陪都财政局对电影业的监管及娱乐税的战时经济作用,史料扎实。与之呼应的是秦文博(厦门大学博士研究生)对广州电影审查制度的研究,清晰勾勒出地方政府与中央权力的博弈轨迹,其“游离于中央之外”的章节论证尤为精彩。技术方法的创新体现在张超群(中国电影艺术研究中心硕士研究生)和叶晓娴(上海工程技术大学教授)的计量电影学研究中,论文分析了9部早期上海电影的镜头数据探索特写与长镜头风格,方法前沿但数据与结论衔接需更缜密。王一冰(三江学院讲师)从戏曲电影融合视角,以抗战京剧电影剖析舞台空间电影化机制,理论深度显著。姚敖龙(上海海关学院工商管理与关务学院学生)通过《还我河山》等片的“长城意象”解读银幕民族国家建构,立意独特。综上,七篇论文涵盖美学形式、产业制度、技术分析、符号政治,共同构建抗战电影研究的立体图景,填补空白,但也暴露理论适配性不足、史料解读精度待加强等问题。未来研究需在方法论自觉与历史语境深耕中寻求突破,凝聚学术合力。

整理:赵敏、孙妍妍、李国伟、刘颖、颜烁