文|张锦

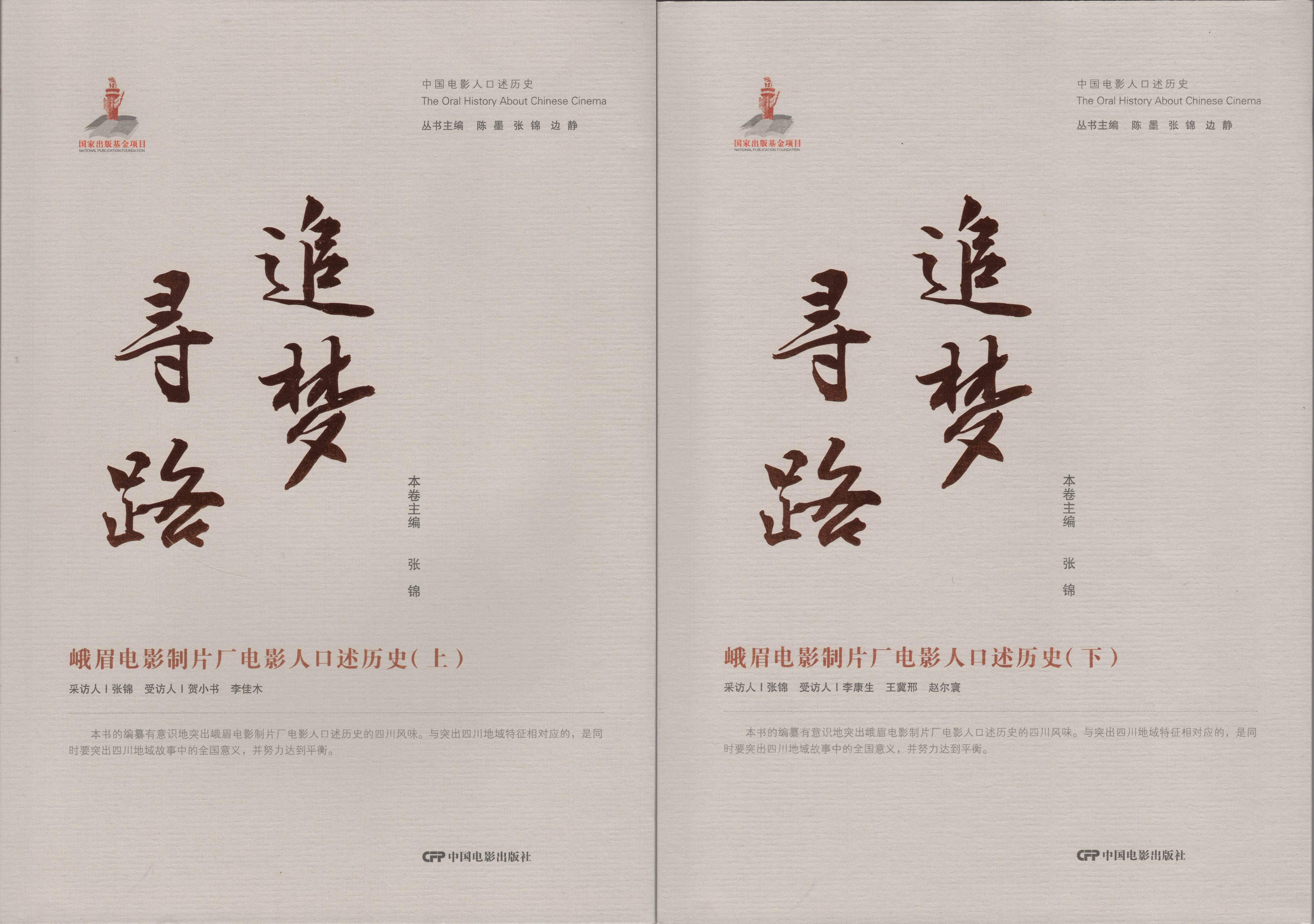

从2022年下半年开始,在中国电影出版社编辑团队的努力之下,中国电影资料馆(中国电影艺术研究中心)项目“中国电影人口述历史”之第二期丛书加快了出版进度。这一努力在2023年年末得以显现,最近将有一批新书出厂面世。《追梦寻路:峨眉电影制片厂电影人口述历史》上、下册在2023年12月首先与读者见面。“中国电影人口述历史丛书”第二期丛书出版计划由国家出版基金资助,30部出版计划已接近尾声。

《追梦寻路》上、下册由中国电影资料馆暨中国电影艺术研究中心张锦研究员主编,编入了他本人在2015-2017年间对贺小书、李佳木、李康生、王冀邢以及赵尔寰等5位老电影人的口述历史访谈摘录,以及2022年对李佳木导演的书面补充访谈,访谈地点涉及成都与北京。编纂工作结束于2022年,原为一册,后分上下两册出版,仍以原书稿受访人姓名字顺排列。上册213页,21万字;下册279页,27.6万字。

在《追梦寻路》之前,四川地区的电影人访谈曾编纂出版过《峨眉影魂:四川电影人口述历史》,作为一个地区电影人访谈录汇编,受访人并不限于峨眉电影制片厂这一个机构,尽管以该机构电影人为主。本书是这一访谈编纂计划的继续,原计划也同样不限于峨影厂,例如为追踪中国电影发行放映史上的重要人物——已故的赵国庆先生及其重要的历史事迹,曾计划访谈峨眉电影院线在任总经理申书凤,她因事务繁忙转而推荐采访峨影厂前厂长李康生。本就在访谈计划中的李康生厂长是赵国庆先生一些重要经历,如改革开放后全国第一条横向电影院线——峨眉院线以及后续的峨影集团的创建以及五元票价风波的共同参与者。兜兜转转又转回了峨眉电影制片厂,加上时间精力等问题,厂外访谈编纂的努力不尽如人意,最终本书成为了峨影厂一个机构的电影人口述历史。

尽管如此,本书的四川地域特色很可能比《峨眉影魂:四川电影人口述历史》更加强烈。《峨眉影魂》收录的电影人很大一部分是长春电影人制片厂以及少部分其他制片厂如八一电影制片厂支援来川人员,而本书收录的几乎都是四川土生土长的电影人,即便是长影调入的贺小书老师也生于四川、长于四川(重庆)。这在一定程度上是由于受访电影人的年龄层逐步后移,新一代峨影人的成长。实际上,本书访谈原本归入第三期出版计划,因第二期计划紧急补稿而提前完成。

国有综合性制片企业曾有三大(长影、上影、北影)三中(西影、峨影、珠影)的布局,是中国电影人口述历史项目的访谈重点。本书主编也曾作为西安组组长与其他同事一起承担西安电影制片厂的口述历史访谈,在两个西部的电影制片厂的访谈之间一直有一种平衡与比较的努力,两个厂之间存在一个共同点:都曾接受过长春电影制片厂成建制的人员支援,规模都在七十到一百多人。不同之处在于:西影厂受援于1958年建厂伊始而峨影厂受援于特殊年代的末期,面对中国电影在新时期的繁荣,西影厂的长影老人已经到了他们事业生涯的末期,而峨影厂的长影支援人员很大一部分才刚刚展开他们的辉煌事业,张其、陆小雅、李亚林、从连文等电影人迅速在四川找到事业的平台并崭露头角,因各种原因本地电影人的成长相对滞后一些。

本书主编兼采访人作为口述历史项目组长春组成员,长期关注“新中国电影的摇篮”——长春电影制片厂调出人员的事业与命运;作为四川人,同时关注本土电影人的成长,这其中两部分人员之间的关系是关注的焦点之一,而这种关系在峨影与在西影当然是不一样的。本书在《峨眉影魂》更多的长影支援人员角度之后,以四川本土电影人的视角讲述做了一定的平衡。

尽管如此,本书与《峨眉影魂》之间的关系也并非完全时间上的承继关系。一方面,一些年轻一辈的在京峨影人如米家山、白宏访谈计划因故未能完成;另一方面,更早的贺小书访谈因病推迟、属于第四代的峨影“本土导演”李佳木因访谈集中于包含较多保密内容的特殊年代经历等原因而被编入本书,再加上为填补制片厂电影期刊人访谈空白而采访的赵尔寰老师,让本书显得更像是一部四川本土影人的口述历史。

也因此,本书的主书名“追梦寻路”,不仅是对20世纪90年代之后年轻一代电影企业管理者李康生与电影创作者王冀邢的事业写照,当时中国电影面临前所未有之经济困境,他们挣扎求存并继续追求梦想,也是在描述这个时期前后厂办《电影作品》杂志的命运及其他人独特的电影生涯,还是对贺小书、李佳木的电影梦在不同年代所遭遇的社会困境及其跌宕起伏人生的一种概括。

本书在编纂中更偏向文本的可阅读性,对口语做了较多的调整,并在此基础上保留较多的四川地域内容甚至一定的四川方言特征。由于李佳木访谈涉及保密内容较多,因此在后期编纂的时候对之前因时间紧迫略谈的视听访谈部分进行了远程文字访谈,并在编纂中将两部分根据具体内容分割交叉编在一起并做出相应的说明。

本书较多的四川地域内容并不意味着口述内容全国意义的缺乏。首先,即便是那些发生在四川(重庆)地区的事件不与全国背景紧密相连,也具有独特的全国性典型意义,不仅有项目访谈非常少见的厂办电影刊物,有激烈程度全国少有的电影发行放映矛盾及其改革尝试,也有从视听风格追求极致的《魔窟中的幻想》到90年代后走向很多观众心目中的主旋律电影(如《焦裕禄》)道路的王冀邢导演,这在第五代导演中也是一个独特的例子。本书也摘录了一部分李佳木导演讲述其在特殊年代的电影拍摄经历,当时全国电影制片活动仅仅保留了中央新影等个别制片厂摄制新闻纪录片,峨影几乎是唯一的例外,甚至还拍摄了歌舞故事片《红太阳照亮了圣灯山》。

其次,如同丛书其他分册一样,电影人之间的联系是普遍的,他们的职业生涯与见闻远远超出峨影厂范围。本书主编长期关注的电影教育在本书中同样是一个重点,这些电影人几乎都有接受电影教育,特别是北京电影学院教育的经历,如今他们又大多在成都各个高校的电影专业担任教师。一些意外的关联也填补了一些很偏却重要的史实空白,例如赵尔寰老师意外遇到的中影公司驻外人员邝志良,可能是“电影资料馆”这一汉语术语的最早翻译者之一。更不用说他们相互之间的一些意外关联,如王冀邢编剧电影《叛国者》主人公的原型,是赵尔寰老师的哥哥,这在访谈中充满戏剧性。

本书所涉及的访谈,得到了原峨眉电影制片厂离退休管理部门的帮助。

《追梦寻路:峨眉电影制片厂电影人口述历史(上)》简介

贺小书访谈录

贺小书

受访人简介:

贺小书,女,电影演员,四川万县(现重庆万州)人,1933年11月21日生于四川广安。1951年考入文化部电影局电影学校演员系学习,1953年转入北京电影演员剧团,1954年毕业任演员。1955年调长春电影制片厂演员剧团任演员,1957年与李亚林结婚。1975年调峨眉电影制片厂演员剧团任演员,1984年兼任演员剧团团长,1989年退休。在《国庆十点钟》《被爱情遗忘的角落》《复试》等近三十部影片、《情满珠江》等近四十部电视剧中担任主要或重要角色,并在1982年获中国电影金鸡奖最佳女配角奖、2013年中国电影表演艺术学会特别荣誉奖等重要奖项。曾任中国电影表演艺术学会常务理事及四川分会会长,发表有多篇表演新得与论述。

采访信息:

采访人:张锦

摄像及录音:张锦

访谈现场图片摄影:张锦

访谈时间:2017年9月11日-11月26日

访谈时长:28盘高清录像带

访谈地点:北京市·贺小书家

录音整理:于清

文本选编:张锦

李佳木访谈录

李佳木

受访人简介:

李佳木,曾用艺名佳木,本名李家模,男,电影导演,江西临川人,1942年11月30日生于四川广元。1960年考入北京电影学院导演系本科班,1965年毕业后分配到峨眉电影制片厂任导演。1968年峨眉电影制片厂改名“成都东方红电影制片厂”并成立革命委员会后担任革委会副主任,后曾被隔离审查,1972年后复出,此后长期在峨眉电影制片厂从事编剧、导演工作。曾执导电影《年轻的朋友》《虹》《卓瓦桑姆》《以国家名义起诉》《远东间谍战》等,编剧电影《舞恋》等,执导电视剧《最后一个冬天》《血染香州》《无声的承诺》《梁强》等。获得过多个政府奖与“五个一”工程奖,编导话剧《一代斯文》等。退休后任成都理工大学广播影视学院教授,广播电视编导艺术与戏剧影视文学系副主任,导演方向专业主任。

采访信息:

采访人:张锦

摄像及录音:张锦

访谈现场图片摄影:张锦

访谈时间:2015年2月-2017年11月(视听访谈);2022年7月(文字访谈)

访谈时长:11盘高清录像带

访谈地点:成都市·李佳木家

录音整理:于清

文本选编:张锦

目录

向上滑动阅览

总序

贺小书访谈录

受访人简介

四川老家

育才学校学表演

电影学校

“长影”

李亚林

《特快列车》

到“峨影”

“峨影”初期

演员剧团

导演李亚林与《角落》

《井》:与李亚林的最后时光

表演学会

采访人手记

李佳木访谈录

受访人简介

家世与音乐

电影缘

报考电影学院

电影学院学导演

到“峨影”

特殊年代的电影拍摄

八十年代的创作

商业片

四川传媒教导演

六零班的老同学

采访人手记

编后记:四川地域与全国意义

《追梦寻路:峨眉电影制片厂电影人口述历史(下)》简介

李康生访谈录

李康生

受访人简介:

李康生,男,曾用名李明、茅毛、千佛子等,四川井研县人,1951年9月9日生于西康省(现四川省)雅安市。1969年到山西省清徐县插队。1972年招工进入峨眉电影制片厂,1975年进入四川大学中文系学习,1978年毕业后回厂担任文学部编辑,兼任厂团总支书记,1980年到北京电影学院文学系电影编剧进修班进修,回厂后不久下放成都市新都县挂职担任公社(乡)党委副书记近两年。短暂地在艺术室担任场记、副导演之后,1984年任峨眉电影制片厂办公室主任,1985年任厂长助理兼文学部主任,1991年任峨眉电影制片厂副厂长,1997年任厂长。1998年参与创建四川省峨眉电影发行放映院线有限责任公司,2008年任峨眉电影集团董事长,后曾任中国电影家协会理事、四川电影家协会会长。曾策划影片《被告山杠爷》《香巴拉信使》等,执导影片《冷枪1941》《鏖兵天府》等,出版有《李康生电影文集》。退休后担任四川传媒学院教授。

采访信息:

采访人:张锦

摄像及录音:张锦

访谈现场图片摄影:张锦

访谈时间:2015年3月3日-2017年11月19日

访谈时长:24盘高清录像带

访谈地点:成都市·李康生家

录音整理:于清

文本选编:张锦

王冀邢访谈录

王冀邢

受访人简介:

王冀邢,男,山西省武乡县人,1949年10月24日生于河北省邢台市。1950年左右随父母移居重庆市,1954年到成都市,1958年随母到重庆,1961年再次回成都。1969年到山西省武乡县插队,不久回成都龙潭公社插队。1970年底参军,服役于河南焦作,在团宣传队和师宣传队工作。1975年复员到成都中国科学院西南生物研究所做工人。1977年底调入峨眉电影制片厂文学部任编辑,1978年参加北京电影学院文学系编剧进修班学习,1979年担任文学部创作组组长,兼任编剧,1984年参加北京电影学院导演专修班学习。1989年担任峨眉电影制片厂艺术副厂长,后曾任厂艺术总监、四川电影家协会副主席、四川省文联常务委员、中国电影基金会理事等。主要编剧电影作品有《叛国者》《漂泊奇遇》《南行记》等,主要导演电影作品有《魔窟中的幻想》《血魂》《秘密采访》《焦裕禄》《老娘土》《飞虎队》《超导》《共和国之旗》《邓稼先》《红星照耀中国》等,主要导演电视剧有《黑冰》《叶挺将军》等。退休后担任四川电影电视学院名誉院长、教授。

采访信息:

采访人:张锦

摄影及录音:张锦

访谈现场图片摄影:张锦

访谈时间:2017年11月16-17日

访谈时长:7盘高清录像带

访谈地点:成都市·同叙茶府

文字整理:于清

文本选编:张锦

赵尔寰访谈录

赵尔寰

受访人简介:

赵尔寰,男,曾用笔名卓平、山歌等,1937年6月18日生,四川省成都市人。1956年考入四川师范学院中文系,1960年毕业分配到四川省文化局,后进一步分配到四川省舞蹈学校(四川省歌舞团)任文化教员,后调入歌舞团创作组从事创作。1977年调入峨眉电影制片厂编辑部担任编辑。1985年担任文学部副主任、《电影作品》杂志主编,1990年担任文学部主任。1995年担任四川电影家协会副主席兼秘书长,主持电影家协会日常工作。1997年退休后,曾在重庆大学美视电影学院、四川音乐学院戏剧影视文学系等高校担任教授,从事电影教育活动。担任编辑的影片主要有《漩涡里的歌》等。担任编剧的电影主要有:《草莽英雄》《我哭我爱》《圣·保罗医院之谜》等。

采访信息:

采访人:张锦

摄像及录音:张锦

访谈现场图片摄影:张锦

访谈时间:2017年11月15-16日

访谈时长:6盘高清录像带

访谈地点:成都市·赵尔寰家

录音整理:于清

文本选编:张锦

目录

向上滑动阅览

总序

李康生访谈录

受访人简介

家庭与成长

“峨影”青工

四川大学中文系

初到编辑部

电影学院文学系编剧进修班

年轻班子里的厂办主任

厂内体制改革

导演中心与文学部的改革

事业单位企业管理

发行体制改革与中国电影业的困境

峨眉院线与五元票价风波

峨眉电影集团

采访人手记

王冀邢访谈录

受访人简介

从影之前

进修与第五代

从编剧到导演

《魔窟中的幻想》

《血魂》《秘密采访》与艺术副厂长

《焦裕禄》

“主旋律转向”与《飞虎队》

《超导》

息影,《黑冰》与王志文

《邓稼先》

电影教育

采访人手记

赵尔寰访谈录

受访人简介

高知家庭

电影梦

杜天文

编辑室

《草莽英雄》

《圣·保罗医院之谜》

《电影作品》杂志

美国之行与邝志良印象

文学部的变化

童牛奖

四川电影家协会

采访人手记

编后记:四川地域与全国意义

编者简介

张锦

张锦,四川人。四川大学图书情报学系文学学士,中国人民大学档案学院管理学硕士,北京电影学院导演系文学硕士,英国布里斯托大学戏剧影视系文学硕士,国家公派访问学者。现为中国电影艺术研究中心暨中国电影资料馆研究员。翻译各国电影五十余部,出版学术专著《信息与传播:研究分野与交融》《电影作为档案》《英国电影编导教育简史》等,出版译著《电影诗学》《玛雅·德伦论电影》《打破玻璃盔甲:新形式主义电影分析》等。2008年起开始担任中国电影人口述历史项目采访人与摄像师,采访时长超过1000小时,摄像超过800小时,录音整理超过80小时,主编《中国电影人口述历史丛书》之《长春影事》《长春大业》《峨眉影魂》《影业风霜》等7部。著有直接的口述史学研究论著超过25万字以及理论奠基论著超过80余万字。2016年元旦后开始担任项目专家组组长、“中国电影人口述历史丛书”主编。

“编后记:四川地域与全国意义”摘录 张锦

本书所基于的口述历史访谈,主要基于从2015年初到2017年末之间编者本人对峨眉电影制片厂电影人所进行的访谈。在此之前,《峨眉影魂:四川电影人口述历史》的编纂工作刚刚完成。继续访谈的考虑基于两条线上的延展。

首先是时间的延伸。我们的口述历史项目从最初开展到现在已经快十五年了,我们的访谈事业在前进,同时作为我们探究目标的电影人参与的历史也在同步前行。例如最初访谈时受访人们口中“现在的厂长”李康生老师,现在也成了我们的受访人;访谈中所谈及的现在正在发生的鲜活事件,现在也成了历史,变成我们回忆与探讨的材料。在这一方面我们需要考虑的是整个事件链条上因果关系的平衡,前因促使我们努力寻找更早的亲历者完成历史拼图中空白的填补,例如本书中赵尔寰老师亲历的《电影作品》创刊始末,在他之外很少有人能讲述得如此系统和具体;而后果则让我们不断将访谈目标向新一代讲述人投射,例如我一直关注的20世纪70年代末开始持续到当下中国电影体制改革,一代一代的电影人接力讲述,构成一条相对平衡的因果链。

其次是主体与空间的延伸,其中最为显著的是受访人四川地域特色的强化,而这一强又分为两个层面。首先是与西安电影制片厂访谈的平衡,这其中固然有西安对于我们来说因为有西安电影资料库的存在而近乎主场,以及西安电影制片厂在上世纪80年代到90年代初的辉煌与痛苦的强烈对比所产生注意力效应有关,但从口述历史的出版来说我独立完成的峨影访谈与之3:2的还是值得的,因为我的成都访谈从来就没有限定于峨眉电影制片厂,包括本书,例如原定要访谈的峨眉院线的电影放映人因故没能实现。如果算上发行放映人员,陕西的口述历史出版甚至还要再加两本,变成5:2。

其次,在峨眉电影制片厂内部,从一定意义上来说,《峨眉影魂:四川电影人口述历史》所表现的四川地域特色并不显著。由于“峨影”特殊的历史,复厂后获得一大批“长影”人员,以及“八一”等其他制片厂相对成熟的电影人的支援,而他们也在“峨影”做出了耀眼的成绩,以至于很自然按照年龄与成就年代的时间线来组织的访谈,我的一位四川朋友在看了《峨眉影魂》之后跟我开玩笑地说,里边没有几位受访人是土生土长的四川人。本书在时间线上的延伸,所面对的后一代峨影人,则很自然是四川本土电影人的成长发展。也因为时间线的延伸,这些四川本土电影人的亲历也是因果链条上的后续之果,例如面对中国电影业前所未有的大变局以及在这种变局中的挣扎求存,无论是在经济上,还是在艺术追求上。

因此,本书背后的访谈力图表现新一代峨影人的生存与追求。包括第四代的李佳木和第五代的王冀邢。实际上,我原本还准备在北京继续采访白宏与米家山,甚至包括后来担任电影局局长的滕进贤,最终因为时间和精力的局限难以推进,而在这个过程中,白宏导演英年早逝,滕进贤局长长期卧病最终不治,令人扼腕。最终本书收录了五位“峨影”受访人的访谈录,他们几乎全都是从小在四川长大,包括“长影”调入的贺小书老师——原本要收录在《峨眉影魂》之中的贺老师访谈录,因为她突然受伤而推迟的访谈在本书中有幸得以跟读者见面,而她也很巧合地是当年地地道道的“川妹子”。

在本书的编纂中,我有意识地突出这种四川风味。无论是内容的选择,例如贺小书老师的四川(重庆)的成长经历,还是语言处理上有意识地保留一些可以接受出版的四川话特征——即便受访人的讲述是很标准的普通话。实际上,本书的编纂还有一些遗憾,作为“峨影”制片主任代表的邹耀祖老师,以及作为厂外编剧的谭愫老师,因为他们接受访谈使用的四川方言在北京面临录音整理的困局而没能将其访谈录纳入本书,我一直没有找到能对四川话进行录音整理的速记员,而我此前自己动手的实践也因精力透支而无法持续。另外,《峨眉影魂》就想收入的“峨影”首任厂长朱丹南的访谈录,因为没能找到家属来授权同意以及审阅稿件而作罢,本书继续延续这一遗憾。

与突出四川地域特征相对应的,是同时要突出四川地域故事中的全国意义,并努力达到平衡。本项目是中国电影人口述历史而不是四川电影人口述历史,我们所在的机构是中国国家电影档案馆和国家电影艺术研究中心,对地域特色追求的最终目标还是探究整个中国电影历史以及电影人所经历的国家历史。这种关系在本书中应该是无处不在,无论是五位受访人事业与生活的全国维度,还是那些发生在四川具有全国意义的电影事件,例如改革开放后中国首条横向电影院线峨眉院线的创建,震动全国的五元票价及其背后所隐藏的中国电影产业的深层矛盾,还有最早开始的电影集团创建构想——也因此,本书将完整亲历这一过程的李康生老师的访谈录作为重点。事实上,面对中国电影困境,电影人的救亡图存努力在本项目的其他访谈中还没有系统进行过。

实际上,我对西安电影制片厂与峨眉电影制片厂的比较,本身也是在全国范围内国有电影企业的发展演变背景之下进行的,因为这两个制片厂的历史都具有标本意义,而且两个不同性格的企业也形成不同的制片特色乃至不同的命运。这也包括了很多独特的方面,例如李佳木老师在特殊时期的制片活动,王冀邢、白宏、米家山等导演在第五代导演中独具特色的风格与道路,还有《电影作品》的办刊实践。