文:张锦

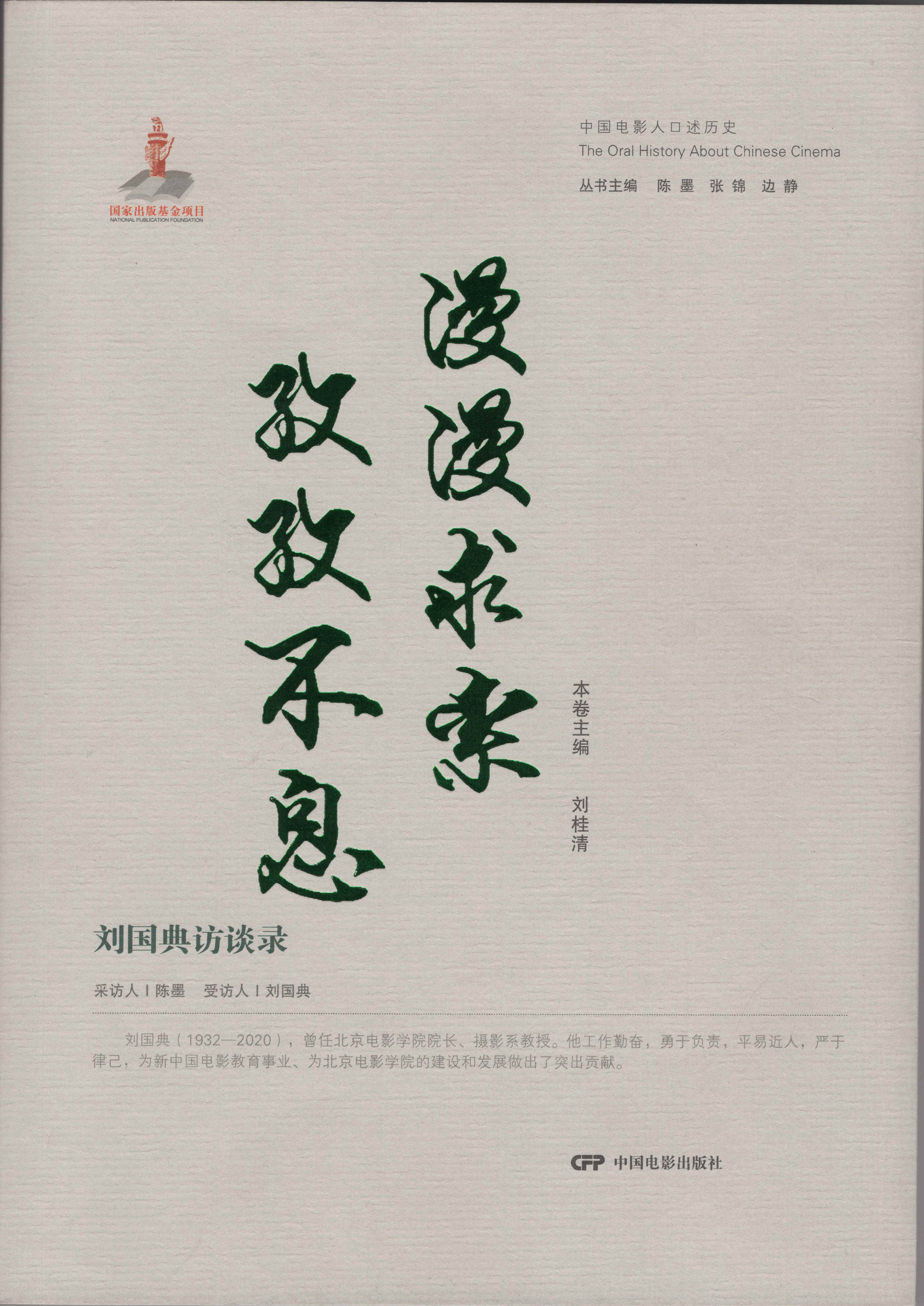

由国家出版基金资助、中国电影出版社出版的中国电影资料馆(中国电影艺术研究中心)项目“中国电影人口述历史”项目第二期出版计划共计30部,现已接近全部完成。在最近完成印刷、出厂面世的几部图书中,有一部单人成卷的口述历史著作,这就是《漫漫求索 孜孜不息:刘国典访谈录》。

《漫漫求索 孜孜不息》由原中国电影资料馆暨中国电影艺术研究中心编审刘桂清老师主编,收入陈墨研究员在中国电影人口述历史项目第二期访谈计划展开之初的2012年年初,在北京对原北京电影学院院长刘国典先生的口述历史访谈摘录,全书297页,32万字。

在中国电影人口述历史丛书中,受访人单人成卷的首要条件是有比较充分的访谈。刘国典先生与采访人陈墨的住所、乃至担任摄像师的研究生孙波的宿舍相距甚近,轻松步行可至;同时,受访人在访谈之时基本不再担任社会职务,有比较充裕的时间接受采访,因而尽管他已八十高龄并因此可能出现一些口述历史中常见的记忆错误,却能将一生经历从容地细细展开,并最终完成全部讲述。从范围来说,39个小时的访谈涉及个人心灵史和电影专业史,社会史的比例相对较小,这可能与受访人的电影技术工作背景有关,社会交往比较单纯。

其次,单人成卷往往需要受访人具有很强的代表性,刘国典先生在多个方面都具有独特的经历。从供职机构来说,占其职业生涯绝大部分的是作为北京电影学院的电影教育工作者,即便中途调任电影局总工程师时期也没有放弃学院的教学工作。在关于电影学院专卷《影坛烛光:北京电影学院电影人口述历史(上、下)》一书的出版进展介绍文章中,笔者曾提到由于与采访机构及其采访团队存在地理位置紧邻以及事业性质相仿的缘故,北京电影学院是口述历史项目访谈对象最多的机构之一,而单纯的电影学院电影人口述历史成卷的,除了之前的《影坛烛光》之外,暂时就是这本单人卷。

刘国典在电影学院的事业可分为两个部分:作为摄影系的教师和作为学院院长。摄影系在电影学院具有重要的地位,但由于采访团队的兴趣与专业方向,作为访谈对象的老师却并不多。目前主要还有《影坛烛光》中收录的与刘国典大致相同年代进入电影学院的任杰老师访谈录。两位老师都是摄影系初创时期主要的青年骨干,也是吴印咸副院长的主要助手。此外,刘国典曾作为1954年新闻摄影干训班的学生,在1955年与主持专修班的苏联专家存在诸多互动,从而与专修班学院任杰一样,成为电影摄影教学体系创建过程的见证者并有不同的观察角度。电影摄影专业课可以大致分为电影摄影艺术和电影摄影技术两部分,任杰是摄影艺术教育的骨干,而刘国典则是电影技术教育的骨干,也是电影学院第一部正式出版的教材《电影摄影技术》的作者。此外,刘国典的英语特长使他在中国电影教育的对外交流活动中经历丰富,1960年后还承担了早期的外国留学生教育工作。

电影学院的正职领导,除了特殊年代中央五七艺术大学电影学校时期的任杰之外,正常年代的院长目前只访谈了刘国典一人。从1992年到1997年,这是电影学院重要的改革时期,也是中国电影事业处于低谷的时期,刘国典院长对这一时期学院全面工作的讲述,是一段非常珍贵的史料。

1988年,刘国典就任电影局总工程师,全面统管全国电影事业的技术问题。同一时期的电影局领导曾访谈过副局长包同之,其访谈录收入丛书《影业风霜:包同之口述历史》中,本书则补足了这一时期欠缺的中国电影技术方面的问题。实际上,即便不考虑总工经历,刘国典先生的事业始终都与中国电影技术事业的发展紧密相连,很早即被抽调开展全国性电影技术项目的研发,即便在“文革”期间也不例外,从而与中国电影科研所等机构有过密切的关联,而中国电影科研所是中国电影人口述历史项目尚未来得及进入的机构。他还担任过《电影技术》等相关刊物主编或业务负责人,领导过电影技术相关学会与协会,可以说是新中国建立以来到二十一世纪初中国电影技术发展的见证者和亲历者。

刘国典在供职于电影学院之前的经历也同样具有代表性。例如作为新中国建立后培养的新一代新闻纪录电影人,参与过诸多新闻电影与纪录电影的拍摄工作,甚至在担任电影学院教师之后还拍摄过多部纪录片,是新中国新闻纪录电影事业的见证者,这一批电影人项目还曾访谈过湖南以外其他省份的多位电影人。在此之前,他曾从事过电影放映工作,曾参加文化部电影局南京电影放映训练班。1950年的南京训练班是新中国建立后电影事业发展最重要的事件之一,来自全国各地的数千名学员建立起中国第一个全面覆盖的电影放映网络,对中国电影产业发展的地位毋庸置疑,口述历史项目也注重对相关亲历者的访谈,例如来自四川、后来担任峨眉电影制片厂技术副厂长的杨泽平曾在这个训练班担任辅导员,他们的相关讲述可相互印证和相互补充。

本书的受访人经历丰富、涉及面广泛,讲述也很充分,对于图书编纂工作来说就颇具挑战。本书主编刘桂清编审长期担任《当代电影》杂志资深编辑,拥有非常丰富的电影行业文稿编辑经验,对于这样一个选题具有独特的优势。对于本书的编纂,首先坚持对口述历史访谈原始记录的尊重,在此基础上,对文字进行了一定的可读性调整,阅读顺畅感较强。此外,在文本结构上,本书在丛书中比较独特地采用“章”和“节”两级标题,将纷繁复杂的内容梳理得更加清晰,也更便于查找特定的历史讲述。