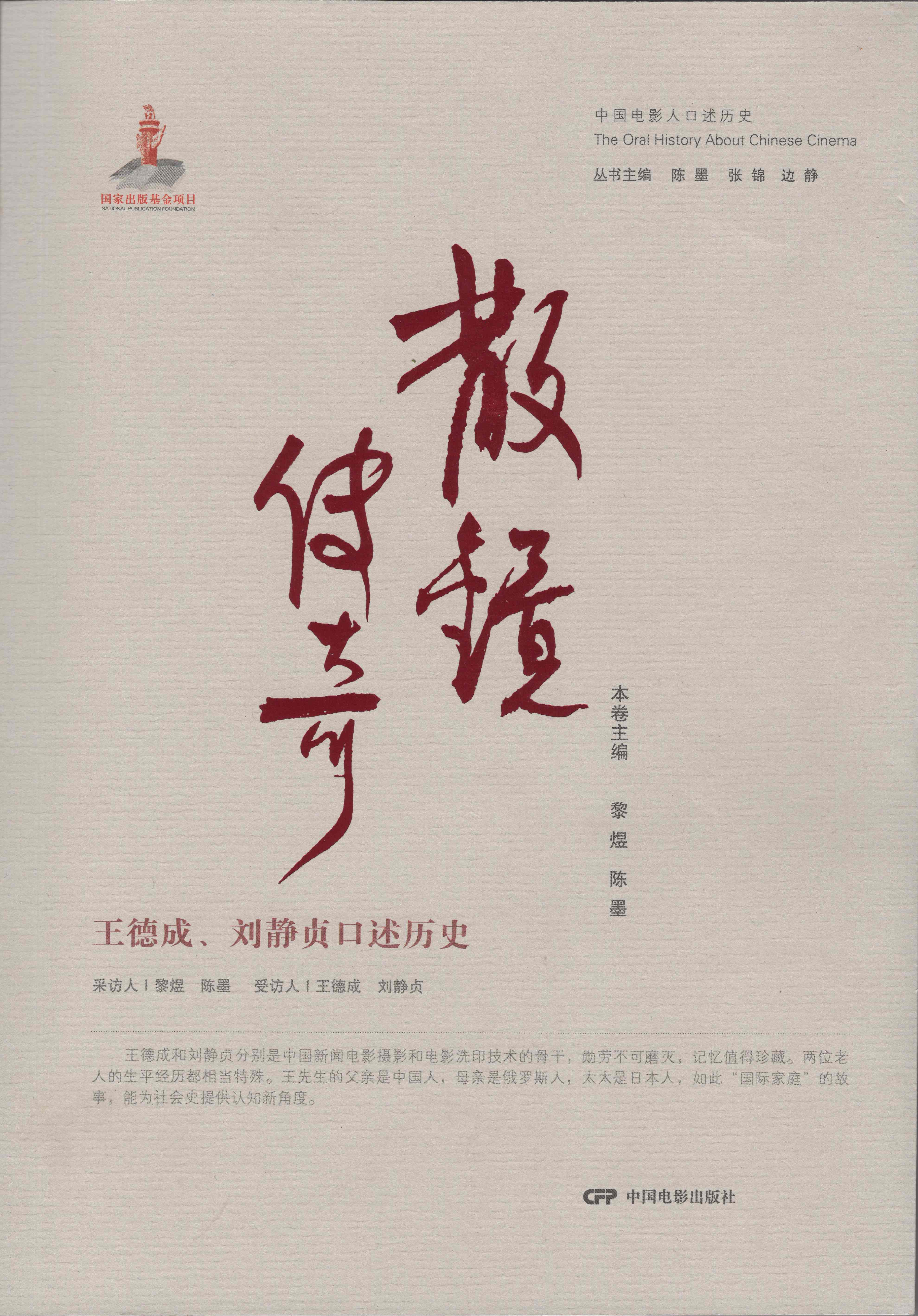

“中国电影人口述历史”项目的三个访谈维度——电影专业史、社会史以及个人心灵史,全面体现在其出版物“中国电影人口述历史丛书”中,其中极为典型的则是唯一一部夫妻合卷——《散镜传奇:王德成、刘静贞口述历史》。此书现已完成印刷、出厂面世。本书是中国电影资料馆(中国电影艺术研究中心)项目“中国电影人口述历史”第二期丛书出版计划中的一部,由国家出版基金资助,中国电影出版社出版。

《散镜传奇》由中国电影资料馆暨中国电影艺术研究中心黎煜博士与陈墨研究员联合主编,收入两位编者在中国电影人口述历史项目早期分别对王德成、刘静贞两位20世纪20年代出生的老电影人的口述历史访谈摘录,以及相关的档案、信函、日记、报刊报道以及回忆文章等文字文献,全书354页,43.6万字。访谈时间断断续续地跨越项目正式展开之初的2008年至2011年,访谈地点均在北京。编纂工作结束于2014年。

对王德成、刘静贞的访谈最初始于一些常规性的访谈兴趣与责任区域。陈墨研究员在对中国电影资料馆电影人的全面访谈中,得到资料馆党委副书记崔冀中的提示以及馆离退休部门的协助,偶然访谈了短暂从日本回国的资料馆离休干部刘静贞,而刘静贞的丈夫王德成则是黎煜博士一直在追寻的访谈对象。黎煜长期专注于延安电影团、东北电影制片厂、中央新影这条线上的新闻纪录电影人,以及与之相关的原“满洲映画”从业者。作为新中国新闻纪录电影元老、“满映”早期从业者、大量参加国际性拍摄活动的王德成却被一些电影工具书、史料反复遗漏,一些过去的同事甚至不知其生死。这条线索的获得无疑是一个惊喜。

对于电影专业史的探究,王德成口述历史的价值毋庸置疑。曾长期作为电影洗印专家供职于北京电影洗印厂的刘静贞同样具有重要意义。洗印厂曾是口述历史项目组访谈的一个重要目标机构,但因人力短缺等因素最终没能展开,访谈中涉及到相关内容的也不多,少量的间接访谈如资料馆电影人李敏的丈夫、原北京电影洗印厂厂长、党委书记贾维等。而在电影制片厂的访谈中,电影洗印工作者也不多见,少数的如西安电影制片厂洗印专家李温等。因此,刘静贞口述历史在项目对整个中国电影行业的覆盖面来说是重要的一块拼图,更不用说她在资料馆最后的职业生涯是作为优秀的电影日文翻译,而电影翻译在项目中同样近乎空缺。

仅就电影专业史而言,王德成口述历史可以编入已经出版的黎煜主编《时代影志:新闻纪录卷》或“满映”专辑,刘静贞口述历史可编入《视听兰台:中国电影资料馆电影人口述历史》,或另组洗印电影人卷,最终单独组成夫妻卷的原因,则是他们各自传奇性的经历以及他们的夫妻关系。

这对夫妻的特殊性首先在于他们涉及三个国家的跨国婚姻。王德成的父亲是中国人,母亲是俄罗斯人,而刘静贞原本的身份是一位名叫胜间靖子的日本人。应该说,在中国东北这片土地上,在那样一个时代,这样的跨国婚姻组成的家庭并不少见,即便仅仅是在东北电影制片厂,中日电影人通婚的就还有李光惠夫妇等。而同样是中国父亲、俄罗斯母亲的后代,中国电影人口述历史项目曾采访过王联老师——一位同样曾调入西安电影制片厂的新中国电影剪辑的元老。然而王德成、刘静贞夫妇则相对集成并有自己的独特性。在中国历史上很少有20世纪这样的社会巨变与剧烈动荡,这是中国电影人口述历史项目所记录的电影人的基本生存环境。而夹在日俄之间甚至一度被非法从祖国分离出去的中国东北地区的人们,则表现出不一样的特征。动荡变换的国际关系可能给一个普通的家庭以及普通的个人带来致命的冲击。同样有意义的,是王德成刘静贞夫妇两人完全不同的个性特征,黎煜提到,“胜间灵,王老拙。胜间通人情,王老钝世故。一个活在人世,一个活在真空。一个有治家安身之才,一个有钻研穷学之劲。”不同的个性赋予他们应对社会环境冲击以不同的处理方式。因此,就社会史层面与个人心灵史层面,这对夫妻的经历与思考是一个探究巨变的国际关系与动荡社会下普通人命运的良好标本。

陈墨在谈到本书何以取名“散镜传奇”的时候,提到两个原因。一是他们的讲述是“记忆碎片,如同电影的分散镜头,需加剪辑组合,才能构成完整故事”,而在笔者看来,这也暗合他们作为新闻纪录电影摄影师与洗印专家的职业,他们多数时候面对的也恰恰是电影的分散镜头。第二个原因,则是“两位老人的婚姻,因历史和个性原因,貌合神离27年,直到我们开始口述历史采访,才得‘散镜重圆’,口述历史有心灵抚慰和创伤治疗功能,这是生动例证。”这是他们夫妻关系的另一个传奇。

当陈墨告诉受访中的刘静贞,我们还想要采访为新中国电影事业立下汗马功劳的王德成老人的时候,刘静贞老师“非常意外、非常感动,以至于热泪盈眶”,同样内心满是创伤的她应该很清楚,对于一位长期生活在“被组织抛弃”的阴影中,甚至后来还被历史文献无端遗忘的“技术控”来说,口述历史对他意味着什么。在口述历史项目展开之初,访谈工作促成一对多年的怨偶复合,对项目成员产生了极大的震撼和激励,也促成和奠定了“中国电影口述历史”向“中国电影人口述历史”转化并确立三个访谈维度的局面,因此也对口述历史项目的后续发展产生过重要影响。这一事件也可以成为口述史学的研究标本。

本书两位采访人与主编均为项目组最早展开采访工作的研究者,分别曾担任项目的行政负责人与学术负责人。对于口述历史工作均有非常深入的思考和探索。这些思考和探索较好地体现在本书之中,甚至能从一本书中看到两位主编不同的工作方式与特征——鼓励每一个采访人与主编探索自己的口述历史风格是项目从一开始就确定的方针,同样具有口述史学的研究价值。

例如,对于文本编纂的方式,黎煜博士相对倾向于照顾阅读体验,使之“更‘像’一本读物”;而陈墨研究员更偏向保留口语的原始性,甚至其中的语法错误——实际上,尽管经历了受访人家属的修改和出版编辑,这样的口语特征仍然大量保留,陈墨宁愿更多地采用注释的方式来用自己的语言重组描述其意旨,也不肯放弃正文的口述原始性。因此,我们可以从一本书中看到两种不同处理方式的文本,分别指向口述历史讲述更原始的状态以及出版文本一定润饰的状态。对于部分口述史学者基于出版物而不是原始视音频甚至原始抄本进行研究,并据此得出结论的做法,可具有纠偏的作用。

本书编纂的另一大特色,除了常规性的图片资料之外,是黎煜博士添加了大量文字文献,采用插入与铺排两种方式与口述文本相映成趣。尽管这些文字文献的种类很多,其形成年代与形成方式背景有很大的不同,但这种并置直接指向口述史学对口述与文字文献之间关系的长久争执,并且常常有厚此薄彼的问题。针对同样的历史事实与观点的叙述应当具有启发性。同样,对于一个深度影响受访人及其命运,本身也构成一个转折性事件的口述历史活动来说,将访谈前后所形成的大量文字文献加以出版,再现这一活动过程,也有助于那些对口述历史感兴趣的读者加以参考和研究,让我们看到,口述历史项目如何可以拯救一个人,如何可以拯救一个家庭。

很遗憾,本书最终出版之际,两位老人均已作古,但他们留给我们、留给社会的东西,将是永恒的。

文:张锦