文|张锦

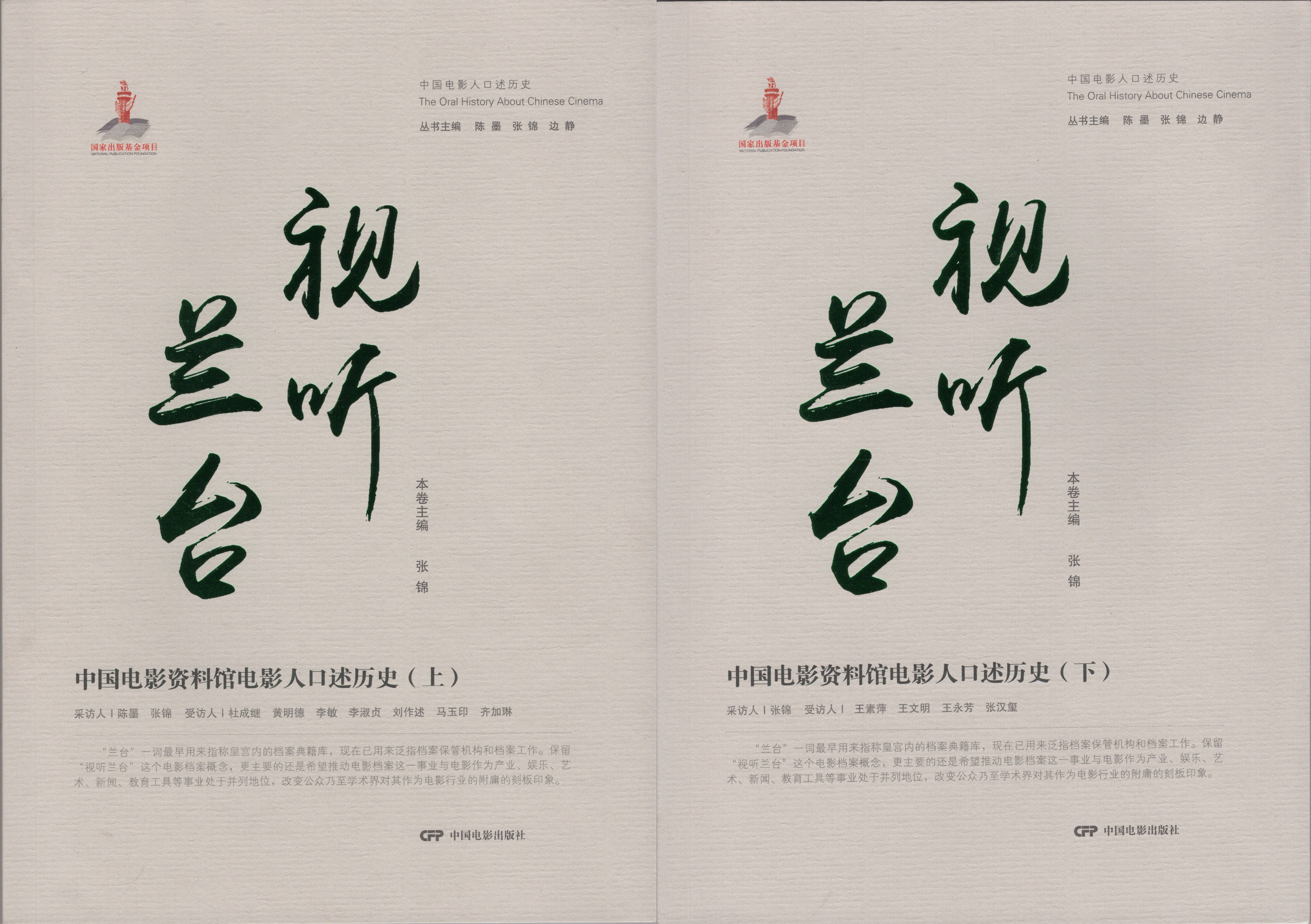

在刚刚过去的2023年,“中国电影人口述历史丛书”有两部比较特殊的新书——《视听兰台:中国电影资料馆电影人口述历史》上、下册完成印刷、出厂面世。“中国电影人口述历史丛书”第二期出版计划是中国电影资料馆(中国电影艺术研究中心)项目“中国电影人口述历史”的一部分,由国家出版基金资助,中国电影出版社出版。

《视听兰台》上、下册由中国电影资料馆暨中国电影艺术研究中心张锦研究员主编,编入项目组陈墨研究员与编者本人对在中国电影资料馆有过重要事业经历的11位老人——杜成继、黄明德、李敏、李淑贞、刘作述、马玉印、齐家琳、王素萍、王文明、王永芳以及张汉玺的口述历史摘录。访谈时间跨越项目正式展开之初的2008年至本书开始编纂的2015年,访谈分别在西安和北京进行。编纂工作结束于2016年,原为一册,后分上下两册出版,仍以原书稿受访人姓名字顺排列。上册170页,20万字;下册201页,23万字,出版过程中有较多的内容删减。

在“中国电影人口述历史丛书”中,汇集供职于一个机构的众多电影人口述历史访谈录加以汇编是一种比较传统的模式,此类编纂往往会突出该机构的核心职能,并尽可能涵盖这一职能所涉及到的各个工种。本书《视听兰台》在这方面则面临很复杂的局面,与其他此类编纂有所不同,其原因和结果都让本书在整个丛书中很有独特性。

首先,“中国电影资料馆(中国电影艺术研究中心)”作为项目的承担机构,被诸多采访人从不同的访谈角度优先关注和重点覆盖,在实际工作中是一件很正常的现象。资料馆电影人是最早也是最多的一批受访人之一,项目工作模式也是在对他们的采访中逐渐成熟。早在项目启动之初的2008年,《当代电影》杂志“中国电影人口述历史系列”曾刊发过一篇“老电影资料馆人访谈录”,汇集陈墨访谈的龚涟、徐庄、伊明、邵功游、田云汗、张奉奎、赵素行等7位资料馆早期建馆元老和馆领导的访谈摘录。在2011年民族出版社出版的“中国电影人口述历史丛书”第一期计划中,较多的资料馆影人被编入其中两部分册,李镇主编《银海浮槎:学人卷》中有启之、黎煜、李镇采访的戴光晰,陈墨采访的王秀媛等;边静主编《影业春秋:事业卷》中不仅编入了“老电影资料馆人访谈录”一文中7位受访人更详细的访谈录,还增加了陈墨访谈的邵功勋以及已故首任馆长王辉的夫人苏丽瑛的访谈录。第二期计划中边静主编的《三秦影事:陕西电影人口述历史》中编入了陈墨采访西安电影资料库首任负责人张天祺的访谈录。此后,这种较大规模的访谈一直在持续中,以至于在编纂该机构电影人专册的时候,面临艰难的取舍。

第二,这个机构是“一个单位、两块牌子”,对应的基本职能分别是国家电影档案馆与国家电影研究中心,在一定的认知中,其人员构成也被分成两个部分。尽管两块牌子之间的关系,不同的人有不同的看法,但无论如何,丛书第一期所涉人员中的研究工作者被编入“学人卷”,而单纯的档案工作者则被编入“事业卷”。那么机构专卷在选择的时候,就必须有一个理由充足的原则。本书的两位采访人在两块牌子的问题上有着比较相似的看法:一体两面而不是两个部分,他们身处纯电影研究部门,都对电影资料馆业务长期关注,也是本机构电影人访谈的主要承担者,在处理两类主体业务电影人访谈的关系上也有着独特的超然身份。陈墨研究员始终坚持“研究部门也是资料馆的研究部门”,研究人员也是档案工作者,而张锦研究员原本是从图书馆学、情报学、档案学研究转入电影研究。

因此,《视听兰台》一书对访谈录的收录没有走其他机构卷那样的采样模式,而是有一个编者称之为“哑铃”状的内容偏向结构——这当然意味着本书绝不是这个机构业务的全部体现,甚至不意味着这是其资料馆业务的全面体现,即便抛开比较纯粹的电影研究工作者。编者集中选择了机构中两个最基础的业务部门——保管影片资料的西安电影资料库和保管文图资料的文图部(或编目研究部)的老人之访谈。实际上,对文图部门老人的访谈是编纂方针确定后根据编书的需要展开而不是常规程序的相反路径。这一收录方式不仅舍弃了机构中的研究人员、报刊编辑乃至行政人员,也舍弃了一些传统的资料业务部门如学术活动部与技术部门等从业者。

这一选择的目的基于两个现实。首先,业界,无论是电影业界还是档案业界,对于电影资料馆及其业务缺乏真正的认知,相关的历史文献也极为稀少。作为第一部专门关于中国电影资料馆的口述历史有必要从最基本的业务开始。也因此,本书副题名中的机构名是“中国电影资料馆”而不是机构全称乃至中国电影艺术研究中心。其次,相对更容易被置于聚光灯下的电影研究人员,纯粹的电影档案工作者基本上是最被电影史书写所“遗忘”的人群之一。实际上,不仅门类众多的中国电影史著中缺乏电影档案史,即便在综合性的电影史著中也几乎没有电影资料馆与资料馆人的踪迹,对电影档案活动的研究的忽视甚至远远超过电影教育研究。

本书选编面临的另一个特殊情况,是电影资料馆这类机构自带的复杂性。成立于1958年的中国电影资料馆是依照国际电影资料馆联合会的基本模式创建的,也是这个联合会的成员。成立于1938年的国际电影资料馆联合会的直译应为“国际电影档案馆联合会”(FIAF),其主要创始成员源起于20世纪20-30年代与世界教育电影运动与电影艺术运动相关联的电影图书馆运动,后来逐渐走向档案化。联合会所属机构的属性,包括档案性从一开始就存在争议,从70年代开始的理论建构到90年代曾形成一个比较主流的看法,即电影资料馆是综合档案馆、图书馆和博物馆(美术馆)的一种新型机构。机构定位也与所藏资料类型有关,特别是对于收藏有大量文图资料的中国电影资料馆来说更是如此。

本书主编张锦研究员在所涉访谈前后同步进行电影档案学研究,出版专著《电影作为档案》,力图从社会历史与多学科角度分析电影资料馆业务的基本原理,创建理论性的电影档案学体系而不是基于简单的工作流程描述和“新型机构”的表面定位。《电影作为档案》对世界电影档案史进行过理论分析,而中国电影档案史则因史料不足而涉及不多。本书不仅是弥补中国史料的不足,也同时将理论分析融入访谈与编纂之中,可以说也是《电影作为档案》一书在中国电影档案史方面的延续。

因此本书的意义首先在于弥补世界电影档案史述与史料的中国部分的空缺,也可视为口述历史形式的史著。对世界电影档案史来说,中国电影资料馆的历史挖掘同样具有独特的意义。首先是它拥有较为齐全的资料类型,包括文图资料与影片素材资料。不同的类型具有不同的管理模式,对应相应的档案馆、图书馆和博物馆的原型,这也是选择哑铃结构的原因之一。其次,该机构在世界上比较独特地以法规《电影艺术档案管理规定》的方式,较早在实质上创建了一套理论体系——电影艺术档案理论。本书编纂哑铃结构中间的连接部分是这一体系的起草人王文明访谈录。在后续的访谈中,还发现更早的80年代初王永芳创建“电影资料学”的努力。第三,电影保藏与研究利用的矛盾,一直是世界电影档案实践与理论研究中的焦点问题,中国电影资料馆及其研究部门则将这种矛盾内化,以一种特殊方式呈现出来。本书收录的访谈录较为集中地展现了资料管理人员眼中的研究中心这一侧面。

相对于《影业春秋:事业卷》中的资料馆人,本书受访人要年轻一个层次,大多在“文革”前后进入中国电影资料馆,90年代前退休,经历了中国电影公司时期、西安电影资料库的创建、1978年复馆、1979-1980年加入国际电影资料馆联合会以及加入国家档案体系、1983-1984年中国电影艺术研究中心的成立、1986年电影局党史办成立、90年代《电影艺术档案管理规定》《影片素材档案管理办法》等多项法规颁布等重要事件,也恰好应对上述中国电影档案史的特殊地位。也因此,曾担任中国电影艺术研究中心筹备办公室负责人、起草《电影艺术档案管理规定》的王文明,以及在中心成立之际担任文图部负责人并主导全国电影资料工作会议进而担任电影局党史办主任的王永芳的访谈录成为本书的重点。

因此,本书的访谈与编纂的一个显著特征是对具体业务规范的流变及其背后理论思考的追究——编者称之为“业务规范的诗学”,而本书受访人也基本上都是直接面对具体业务工作的从业者。实际上,编者在2009-2010年曾对陈墨访谈过的建馆元老张奉奎、邵功游、赵素行等业务人员进行过补充访谈,追问了一些此前口述历史中遗漏的业务规范早期渊源等问题。当时由于项目组尚未规定同一受访人可接受不同采访人的补充访谈,这些访谈以个人名义进行而不能编入丛书,在《电影作为档案》一书中对重要讲述有过引用,可作为本书之前史。

如同丛书其他各卷一样,尽管本书集中反映资料馆业务的基础部分,但受访人丰富的经历也反映了资料馆其他的侧面,例如张汉玺是加入“国资联”期间的外事部门负责人之一、马玉印担任过影片管理技术部门负责人,也有一些资料馆以外的相关工作经历,如王文明在中央新影的工作及其与该厂影片资料科周解的早期交往,而周解后来成为中国人民大学档案系教师并在70年代末、80年代初创建艺术档案理论体系,还参加了在上海华山饭店由王永芳主持的全国电影资料工作会议;再如王永芳早年在首都教育电影制片厂的工作经历,而这个机构作为世界教育电影运动在中国最后的痕迹,基本上被中国电影史所完全遗忘。如前所述,世界教育电影运动孕育了“国资联”。

反过来,编者长期关注电影行业的档案工作者的访谈,包括分管电影法规建设的前电影局副局长包同之《影业风霜:包同之口述历史》,前长春电影制片厂电影艺术档案负责人、史志办主任胡昶(《长春大业:东北电影人口述历史》),前西安电影制片厂艺术档案室负责人尹秀勤(待出版之《西部狂澜:西安电影制片厂电影人口述历史》)。尽管其在理论上区分电影档案和电影艺术档案两个概念,但仍然将其作为一个整体。本书副题名从“电影档案人口述历史”改为“中国电影资料馆电影人口述历史”则是对其多样性的包容,也是对电影艺术档案理论体系的包容。

当然,本书正题名“视听兰台”仍然是作为视听档案的电影档案概念。目标之一是力图纠正一个导致这个领域长期被电影史乃至电影学忽略的普遍观点,即电影档案是电影行业内部的一个附属部门,表明其作为电影行业一个独立部门,是以电影影像为档案媒介承担纪录与保存国家与民族历史的基本职能而不仅仅是电影媒介自身的历史,如同电影作为娱乐、产业、艺术、教育、新闻、宣传等其他职能一样,如果电影艺术史、产业史、新闻史不可或缺,那么电影档案史同样举足轻重。

因此,本书的第二个重要意义在于对中国电影史以及电影学研究的纠偏与补足。尽管这个领域在全世界都被忽视,但国际电影研究正在改变这一状况。越来越多的电影研究注意到,电影发明之后,世界上第一个对这一新媒介进行的严肃思考,是1898年博莱斯瓦夫·马图谢夫斯基发表的小册子《一种新的历史原始材料:创建一个历史电影的储藏库》,提出创建国家电影档案馆的系统建议。这是一个与电影的档案性、文献性,以及影像史学乃至纪录电影研究等密切相关的领域。即便是电影作为艺术,很多的学者都把法国电影图书馆与法国电影新浪潮、英国“自由电影”及其后续的英国电影新浪潮,以及美国现代艺术博物馆之电影图书馆与好莱坞电影的艺术化放在了越来越重要的位置。而本书编者的口述历史访谈则长期关注中国电影资料馆对第四代、第五代电影人以及北京电影学院教育活动的影响,这也属于丛书其他各卷与本书的关联。21世纪以来,诸多国家和地区逐渐在影视学院中开设电影档案的研究生教育,而编者当年的电影档案研究也是在中国内地开设这一方向研究生教育的努力。

本书的第三个意义,是对电影档案的历史及其背后的业务与理论问题的清理,对于档案学以及相关的图书馆学、情报学研究来说有重要意义。在图情档博领域,电影资料馆同样是被忽视的角落,一定程度上源于视听资料、视听档案这类新型信息载体带来的理论困境。对这一领域实践的研究有助于理解这些困境并实现理论突破,乃至基础理论范式的革新,特别是在图情档博日益一体化的今天。

与此相应,则是其第四个意义:对口述史学研究的价值。现代口述历史是伴随着现代视听技术形成的历史纪录方式,无论是在史学界还是档案学界也同样面临理论的困境,对于档案学来说,口述历史的困境其实也是视听档案的困境。在《电影作为档案》中,编者有一个尚未得到最后确证的判断——在本书的口述中也有所涉及,即20世纪70年代末到80年代,改革开放后的中国档案界有过一个全面构建全国档案体系的行动,其中包括以中国电影资料馆为基础创建中国国家声像档案馆的设想。无论这是否属实,在国际上,联合国关于人类视听遗产保存的官方宣言是由国际电影资料馆联合会制定的。作为视听档案一部分的口述历史档案,对于电影资料馆来说,甚至是其分内之事,其业务也与口述历史具有相当的同构性,对资料馆的了解同样有助于对口述历史的理解。因此,中国电影资料馆成为中国内地进行口述历史最早、规模最大的档案机构之一,就并不奇怪了。如今,档案馆、图书馆已经成为中国内地从事口述历史的主流机构了。

本书是一个视听档案机构在进行口述历史的视听活动中,对自身机构的口述历史进行编纂形成的结果,也是内地最早出版的关于图书馆、档案馆从业人员口述历史访谈的专集之一,其他少量的例子如同样是去年稍早开始出版的《中国图书馆人物口述史》,是国家图书馆“中国记忆”项目的一部分,其采访始于2015年。有所不同的是,该书所访谈的不限于一个机构,也不限于图书馆具体的从业者,也包括图书馆学者与高校教师,基本为名人而不是普通工作者访谈。本书则有不同的定位。对自身机构的口述历史访谈存在一个问题,即采访人与受访人面对同一个人际关系体系,甚至有着共同的人际记忆,既有优势也有劣势,如何处理,本书的访谈与编纂做了一定的尝试。

在具体操作方面,本书也有一个特征,即两位采访人的访谈风格有所不同。陈墨相对更多关注受访人的社会史、个人心灵史维度,而张锦更多关注专业史的维度。这并不是观念上的差异,而是访谈时间精力的差异导致后者将更多的精力优先保证专业史记忆的留存。对于本书来说这种差异更加明显,原因之一在于文图部分受访人是以编书为目的紧急安排访谈的结果。在编纂过程中,即便是陈墨访谈部分也采集更多专业史内容,但仍然保留相当多的个人史讲述。在《电影作为档案》一书中,编者曾提到美国学者克伦·F·格雷西博士用田野调查的民族志方法研究美国电影档案领域,说明从业者的个人经历与社会背景对业界生态所具有的重大影响,并期待做出中国电影资料馆的民族志,但专业史仍然是优先对象。

对专业的研究使得采访人与受访人可能存在不同的专业观点,例如采访人的电影档案理论体系与受访人王文明的电影艺术档案体系之间的矛盾。本书采用了一项实验,即将《电影作为档案》出版前后对王文明的两次访谈分开编纂而不是惯例那样按讲述内容的时间和主题集中,便于区分。因为后一次采访中,这种观念分歧被明确告知了受访人。

因此,本书的编后记标题是“纪录历史纪录者的口述历史”,这是本书的第五方面意义,也是本书的一个独特之处。编者访谈和编纂的口述历史,有一个惯例是访谈和编入一个机构的历史纪录者之口述历史,而本书在这方面存在多重层次。最底层是中国电影资料馆机构自身的历史,除了此前已经出版的机构大事记的编写者邵功游,还有本书中大事记编写主持者王文明。第二层是中国电影史,不仅有中国电影艺术档案对电影史的纪录与保存,也有电影局党史办的系统保存与整理。在这方面甚至有多次前口述历史实践,如50年代末60年代初赵素行等人的电影人访谈,80年代初文图部门王天竟等人对电影人的录音访谈,以及电影局党史办的录音访谈。需要说明的是,党史办编写的《中国电影编年纪事》是全国各个电影机构各自编写大事记的汇总,也有他们自己编写的综合编年纪事,是中国电影人口述历史项目最主要的参考工具,极大地促进了口述历史访谈的工作效率,在访谈过程中,逐渐发现《编年纪事》史实最为准确的中国电影史述。本书关于党史办的访谈内容,也是对他们艰辛工作的感谢与致敬。

第三个历史层面,是中国电影资料馆所有受访人都是中国国家与民族视听历史的纪录者。

《视听兰台:中国电影资料馆电影人口述历史(上)》简介

杜成继访谈录

杜成继

受访人简介:

杜成继,男,1933年8月12日生,陕西安康人。曾任陕西省第一放映队队员、队长,安康地区电影专员,1956年4月出席文化部先进工作者代表大会、全国先进生产者代表大会;后任安康电影管理站站长,安康广播发射台筹备负责人,安康地委机关党务专员。1980年调中国电影资料馆西安电影资料库任主任、党总支书记,1992年调陕西电影学校任巡视员,1993年退休。现居住西安。有诗集《信步集》。

采访信息:

采访人:陈墨

摄像及录音:李镇

访谈现场图片摄影:李镇

访谈时间:2010年9月

访谈时长:14盘高清录像带

访谈地点:西安市·杜成继家

录音整理:文随速记

文本选编:张锦

黄明德访谈录

黄明德

受访人简介:

黄明德,男,1935年生,陕西榆林人。1949年进入榆林中学学习,1952年10月进入陕西电影大队第8队。1954年入西北电影训练班第4期学习,其后被分配到神木电影队。1957年入陕西电影学校第一期学习,结业后曾留校工作3个月, 1958年回陕北绥德县电影放映站工作,担任放映站负责人。1965年调任横山电影队,1970年调任横山县革命委员会政工组工作。1972年10月调中国电影资料馆西安电影资料库,先后担任政工、基建、机务等科室负责人。曾先后8次参加县、地、省群英会。

采访信息:

采访人:陈默

摄像及录音:孙波

访谈现场图片摄影:孙波

访谈时间:2013年5月

访谈时长:8盘高清录像带

访谈地点:西安市·黄明德家

录音整理:康萌

文本选编:张锦

李敏访谈录

李敏

受访人简介:

李敏,女,1928年2月28日生 ,河北省无极县人。1942年参加革命,担任儿童团长。1948年参军进入河北军区,后随军南下。建国后曾在中南区空军部队服役。1955年转业到武汉市文化局党委从事共青团工作,随后调广州市卫生局党委宣传部工作,1962年调武汉市京剧团。1964年调中国电影科学技术研究所人事科。1972年调中国电影公司任办公室秘书,中国电影资料馆恢复后到资料馆任文图资料室负责人。

采访信息:

采访人:张锦

摄像及录音:张锦

访谈现场图片摄影:张锦

访谈时间:2015年1-2月

访谈时长:6盘高清录像带

访谈地点:北京市·中国电影资料馆

录音整理:于清

文本选编:张锦

李淑贞访谈录

李淑贞

受访人简介:

李淑贞,女,1938年3月9日生 ,陕西省榆林人。1949年8月进入榆林文工团学员班学习,其后成为该团业务骨干,曾在多个歌剧、话剧、小品节目中担任重要角色,后学习秦腔并参与《火龙驹》《秦香莲》等多个秦腔剧目要角并获奖。1960年调入绥德县电影放映站(电影院)担任售票员,入陕西电影训练班学习放映后担任电影放映员、宣传员。1972年调入中国电影资料馆西安电影资料库担任放映员,1983年离休。

采访信息:

采访人:陈默

摄像及录音:孙波

访谈现场图片摄影:孙波

访谈时间:2013年5月

访谈时长:3盘高清录像带

访谈地点:西安市·李淑贞家

录音整理:沙莉雯

文本选编:张锦

刘作述访谈录

刘作述

受访人简介:

刘作述,男,1923年11月12日生,辽宁省铁岭县人。1941年考入吉林师道大学。1945年10月离开学校加入中国共产党在法库县境办的军政干校,毕业后分配到法库县大队二连,随即加入中国共产党,同年转入东北民主联军3师7旅(即后来的解放军43军127师),曾任127师教导队组织干事、127师379团侦察通讯连指导员等职,随军参加过辽沈战役、渡江战役、粤桂边战役以及解放海南岛战役。1949年后曾在127师团宣传股、师宣传科、军宣传处工作。1961年调桂林步兵学校任政治教研室主任。1965年转业到中国电影输出输入公司分别任宣传处长、发行处长,曾任中国电影公司字幕工场负责人、国外发行组组长。1975年调任资料组组长(后资料处处长)。中国电影资料馆恢复后,任编目研究部主任。

采访信息:

采访人:陈墨

摄像及录音:檀秋文,王家祥

访谈现场图片摄影:檀秋文

访谈时间:2008年6-7月

访谈时长:12盘高清录像带

访谈地点:北京市·刘作述家

录音整理:檀秋文

文本选编:张锦

马玉印访谈录

马玉印

受访人简介:

马玉印,男,1928年7月20日生,河北省完县(今顺平县)人。1947年加入中国共产党,同年考入韩永禄师范学校,后参军进入晋察冀军区第3分区,随后分配到晋察冀军区政治部电影队并担任电影队训练班行政组长。1948年晋察冀军区政治部电影队改称为华北军区电影队,先后担任过任放映组长和发行组长、军区电影科干事、助理员、电影发行总站站长,曾筹建军区石家庄、天津等地电影站。1978年从北京军区政治部文化科副科长岗位转业到中国电影资料馆任影片管理部副主任、文图资料部正处级调研员,1988年12月离休。曾与汪洋一起主编《战火中成长的华北电影队》一书,并发表过多篇回忆文章。

采访信息:

采访人:陈墨

摄像及录音:王家祥

访谈现场图片摄影:王家祥

访谈时间:2008年9月

访谈时长:8盘高清录像带

访谈地点:北京市·马玉印家

录音整理:于清

文本选编:张锦

齐家琳访谈录

齐家琳

受访人简介:

齐家琳 ,男,1931年2月8日生,北京人。1949年进入华北大学戏剧部学习,1950年分配至陕甘宁边区文化协会电影工作委员会、西北电影经理公司,随即去兰州接收敌产,担任解放电影院放映员、机务组长;1971年担任甘肃漳县电影院经理、电影管理站站长;1978年调至中国电影资料馆西安电影资料库,先后任车间主任、资料库副主任、主任、党总支书记。1991年离休。

采访信息:

采访人:陈墨

摄像及录音:李镇

访谈现场图片摄影:李镇

访谈时间:2010年9月

访谈时长:5盘高清录像带

访谈地点:西安市·齐家琳家

录音整理:于清

文本选编:张锦

目录

总序

杜成继访谈录

受访人简介

从影

放映队

电影管理站

628库

离开临潼库

采访人手记

黄明德访谈录

受访人简介

电影队

电影学校

绥德电影站

628库的基建

招工与人事

西安库那些事

采访人手记

李敏访谈录

受访人简介

革命·参军·家庭·电影

电影科研所

从中影公司到资料馆的资料室

文图资料工作

采访人手记

李淑贞访谈录

受访人简介

从秦腔台柱到电影售票员

放映员

临潼库

采访人手记

刘作述访谈录

受访人简介

成长与参军

中影公司

资料组

编目研究部

采访人手记

马玉印访谈录

受访人简介

参军从影

华北电影队

进京

资料馆与影管部

文图部

采访人手记

齐家琳访谈录

受访人简介

从华北大学走上电影工作

兰州20年

漳县

628库

采访人手记

编后记:纪录历史纪录者的口述历史

《视听兰台:中国电影资料馆电影人口述历史(下)》简介

王素萍访谈录

王素萍

受访人简介:

王素萍,女,1937年3月27日生 ,祖籍河北广平,生于山东德州。1956年毕业于北京水利学校后被分配到清华大学水利系工作。1961年随家人参加文化部支边建设团到广西,供职于广西图书馆。1979年调广西电影制片厂任艺术资料室负责人。1984年借调中国电影资料馆文图部。1986年调入中国艺术研究院电影电视艺术研究所任资料室负责人。著有《她还没叫江青的时候》等纪实文学著作,发表过《第五代导演和第五代电影综述》《从四十年代电影期刊看四十年代电影》等论文。

采访信息:

采访人:张锦

摄像及录音:张锦

访谈现场图片截屏:张锦

访谈时间:2016年3月

访谈时长:16盘高清录像带

访谈地点:北京市·王素萍家

录音整理:于清

文本选编:张锦

王文明访谈录

王文明

受访人简介:

王文明,男,1935年10月30日生于天津 。1951年考入北京电影制片厂会计科工作,后任资材科主任计划员。中央新闻纪录电影制片厂建立后分入新影,1955年调入人事科从事劳动工资工作,“文革”中调入计划财务科担任负责人。1979年调入中国电影资料馆。先后在影片管理部管理组、编目研究部国片组工作。1983年调任中国电影艺术研究中心筹备组办公室负责人,1984年“中心”成立后,分别担任“中心”(馆)办公室副主任、主任。曾担任中国电影资料馆改革小组成员、党史编写组组长,负责起草《电影艺术档案管理规定》等相关电影艺术档案法规。

采访信息:

采访人:张锦

摄影及录音:张锦

访谈现场图片摄影:张锦

采访时间:2010年3月,2015年1-4月

采访时长:17盘高清录像带

采访地点:北京市·中国电影资料馆

文字整理:于清,张锦

文本选编:张锦

王永芳访谈录

王永芳

受访人简介:

王永芳,男,曾用笔名季前三、王千、王方、方芳等,1933年5月1日生,北京人。中共党员,高级编辑。1951年毕业于北京财经学校,1956年考入北京师范学院(现首都师范大学)中文系,1958年提前毕业进入首都教育电影制片厂工作,1960年成建制并入北京科教电影制片厂。1964年到文化部电影局制片二处工作。“文革”中下放文化部咸宁五七干校,后到文物出版社,编辑有《鲁迅手稿全集》等大型系列图书及革命文物期刊。1984年中国电影艺术研究中心成立后,调任中国电影资料馆文图部副主任(主持工作),1986-1987年调任电影局党史资料征集工作办公室主任。参与编纂大型工具书《中国电影编年纪事》,著有传记文学《明星·战士·人民艺术家——陈波儿传略》等。

采访信息:

采访人:张锦

摄像及录音:张锦

访谈现场图片摄影:张锦

访谈时间:2014年10月-2015年4月

访谈时长:18盘高清录像带

访谈地点:北京市·中国电影资料馆

录音整理:于清

张汉玺访谈录

张汉玺(左一)随团访问朝鲜

受访人简介:

张汉玺,男,1942年9月28日生,辽宁锦州人。1954年奉派去苏联学习矿山技术,1955年分配到鹤岗市煤炭部,1965年调中国科学院器材公司。1969年调中国电影资料馆,随后下放湖北咸宁干校,1971年返回当时的中国电影公司资料组任副组长。中国电影资料馆复馆后,1979年担任对外联络部负责人,1984年中国电影艺术研究中心成立后,任中心文图资料部副主任,1988年获评副译审职称。电影方面译著有《彩色摄影技巧》《电影摄影师指南》《特种摄影》《实用摄影》《摄影技术大全》《摄影曝光指导》以及多篇译文,电影方面编著有《现代摄影知识全书》《电影摄影艺术中的拍摄技巧》等。

采访信息:

采访人:张锦

摄像及录音:张锦

访谈现场图片摄影:张锦

访谈时间:2015年1月

访谈时长:3盘高清录像带

访谈地点:北京市·中国电影资料馆

录音整理:于清

文本选编:张锦

目录

总序

王素萍访谈录

受访人简介

水利实验员的支边路

图书馆员

广西电影制片厂

《中图法》

电影艺术档案

电影资料工作会议

资料馆与江青传

离开资料馆

采访人手记

王文明访谈录

受访人简介

北影新影

资料馆

筹备“中心”

改革小组

电影艺术档案立法(2010年访谈)

电影艺术档案立法(2015年访谈)

《中国电影资料馆大事记》

采访人手记

王永芳访谈录

受访人简介

首都教育电影制片厂与北京科影

制片二处与科教片

文图资料部

两次资料工作会议

关于“中心”

党史办与《编年纪事》

采访人手记

张汉玺访谈录

受访人简介

资料馆

中国电影公司资料组

复馆与外联部

“中心”与文图资料部

采访人手记

编后记:纪录历史纪录者的口述历史

编者简介

张锦

张锦,四川人。四川大学图书情报学系文学学士,中国人民大学档案学院管理学硕士,北京电影学院导演系文学硕士,英国布里斯托大学戏剧影视系文学硕士、国家公派访问学者。现为中国电影艺术研究中心暨中国电影资料馆研究员。翻译各国电影五十余部,出版学术专著《信息与传播:研究分野与交融》《电影作为档案》《英国电影编导教育简史》等,出版译著《电影诗学》《玛雅·德伦论电影》《打破玻璃盔甲:新形式主义电影分析》等。编制国际电影资料馆联合会官方文件《电影编目术语辞典:中文电影版》(英汉对照)。

2008年起开始担任中国电影人口述历史项目采访人与摄像师,采访时长超过1000小时,摄像超过800小时,录音整理超过80小时,主编《中国电影人口述历史丛书》之《长春影事》《长春大业》《峨眉影魂》《影业风霜》等8部。著有直接的口述史学研究论著超过25万字以及理论奠基论著超过80余万字。2016年元旦后开始担任项目专家组组长、“中国电影人口述历史丛书”主编。

“编后记:纪录历史纪录者的口述历史”摘录 张锦

本书的编纂,严格地说我本人访谈部分与我们传统的口述历史工作形态有所不同,即访谈与编纂在一定程度上合二为一,程序上是为编书而访谈而不是为访谈而编书,尽管这些访谈就算不编书也会进行,但多少有些匆忙。

口述历史丛书为资料馆人单独编纂一部是早已确定的计划,也是我早已认领的工作。然而当我开始着手此项工作的时候,才傻眼地发现已被访谈的资料馆人几乎都已编入第一期出版的《事业卷》和《学人卷》之中,遗留的为数不多的同事大概处于更平凡的职位或年龄尚属年轻以待后续出版,而且按照我的结构化标准也不足以形成一本书应有的访谈结构,更不用说对于资料馆这个机构了。

在这种情况下,我放弃原来编纂其他机构所惯用的社会学采样结构,采用一种围绕两类资料馆核心业务的二元哑铃结构:片库工作与文图资料工作。从资料类型上说,无论学术观点怎样,影片资料与文图资料都是资料馆天然划分的两种资料。我在《电影作为档案》一书中,最集中地区分了这两种不同的概念:电影档案是以电影(或胶片)为媒介的档案,用电影记录国家民族与社会的历史;电影艺术档案是关于电影艺术创作与生产的档案,用各种载体与类型的形式记录电影艺术创作与生产的历史。当然,学术上我们可以为此争鸣,但这种二元结构我觉得具有很大的共识性,因为我们的电影艺术档案思维框架同样将其分为影片类档案和文图类档案。

片库方面本书收入了我的同事陈墨访谈的中国电影资料馆西安电影资料库的四位老人:杜成继、黄明德、李淑贞以及齐加琳。西安库保存底片与素材,无论从工作的档案性质还是业务的复杂程度,我觉得都优于单纯保存拷贝的北京电影资料库。文图部分,本书收入了陈墨先生在第一期计划中访谈的刘作述以及我后来为编书追踪访谈的王永芳、张汉玺、李敏以及王素萍。当然,严格地说,这个“文图部”跟“编研部”存在着复杂的关系,对于本人曾从事过的影片编目研究与文图资料工作的核心部分之间的归属类同也存在不同的看法。哑铃中间部位是两位老人:陈墨先生访谈的马玉印老师,他曾分别在影管部门和文图部门工作过;我两度访谈、跨度五年多的王文明老师,他作为《电影艺术档案管理规定》的起草人,是电影艺术档案概念在中国电影资料馆环境中法规化乃至理论化的开始,也是一种试图将影片资料与文图资料整合为一个“电影艺术档案”概念的里程碑式的尝试。

……

其次,编纂排除了资料馆中比较纯粹的受访电影研究人员。研究与档案之间的矛盾其实是国际电影档案界的共同问题,中国电影艺术研究中心的建立则将这一矛盾集中起来,成为探讨电影保存领域相关问题的良好标本,也使得这一段历史成为中国电影资料馆史必须面对的非常重要一页。事实上,在本书中可以非常清晰地看出这一矛盾以及受访人对此的不同看法。在最初对第二期丛书三十卷的规划中,对于资料馆研究人员究竟归属资料馆卷还是学人卷有过犹豫,甚至有同事明确认为研究人员与资料馆业务完全是两个路子,这一看法在很多档案工作人员那里也同样存在。尽管我的学术观点众所周知,这个机构从应然的角度来说应该是一个单位两个方面而不是两个板块,从电影档案的角度,研究是电影档案工作的核心部分之一,但我仍然将很多这个机构的人们所认为的传统档案部分业务人员单独成卷,而将资料馆学人放在以后的出版计划之中。这种做法出于如下考虑:首先是“中心”与资料馆两个部分的看法在这个机构中作为一种既成事实有相当程度的认同;二是纯粹的电影档案人往往被电影史所漠视,而对这个机构学者的访谈也往往容易忽略其作为档案工作者的一部分,我想理应有专门的区域将更多的历史聚光灯投射给那些为单纯的档案或资料业务做出思考的人们;三是我希望通过本书追寻电影档案或电影艺术档案工作业务思想的发展历程。

第三,虽然我认为文图资料并不属于电影档案范畴,但一方面即便在我的电影档案理论中,文图资料工作其实仍然是电影档案工作的核心组成部分,因为对以电影为媒介的档案监管需要关于电影的资料形成互动与深入的基础;另一方面,则是我对电影事业自身史料工作的长期关注——事实上我们所做的电影人口述历史本身就是一种电影自身史料的收集活动。我曾多次提到自己对一个机构展开系统的口述采集总是特别留意该机构历史纪录与书写者的访谈,特别是我们访谈工作中作为第一工具书的《中国电影编年纪事》中各机构大事记的编写者。本书不仅涉及到资料馆自身大事记的编写组织者王文明老师,其实资料馆本身也是整个中国电影事业历史纪录的“总部”。