本期关注

作者:李镇

责任编辑:檀秋文

版权:《当代电影》杂志社

来源:《当代电影》2025年第1期

编者按

长久以来,中国人自制电影的开端都被认为是1905年丰泰照相馆所摄谭鑫培主演的《定军山》,但由于《定军山》一片早已不存于世,且随着亲历者逐渐离世,致使“1905年开端说”始终面临质疑。后世学人围绕此问题撰写了多篇论文,在浩如烟海的资料中仔细爬梳、审慎论证,做出了艰苦卓绝的努力,但依然难有定论。时值中国电影诞生120周年之际,本刊以此专题重返1905这一中国电影史上最特殊的年份。第一篇文章通过对多种“独立史料”的详细铺排,重新讨论了《定军山》存在的可能性。第二篇文章更是综合中英日法等多种语言的史料,从不同角度详加论证,考证出此前人所不知的、清政府在1905年组织拍摄军事纪实电影《秋操》之始末,从而为“1905年开端说”提供了新的注解。

模糊史料的盖然性研判——以《定军山》相关文献研究为例

李镇 中国电影艺术研究中心研究员

提要:本文以经验论史学和质性研究作为理论视角,通过对中国早期电影史中谭鑫培出演《定军山》电影文献的梳理,尤其是收集和分析来源不同的“独立史料”,对“本片是否存在“”是否公映”进行研判。通过此案例,本文针对早期史料由于历史、社会、文化、日常经验等诸多原因造成的不准确不可靠现象,提出了对待电影文献的基本态度、论证方法及研究原则。

关键词:史料 史学研究 《定军山》 谭鑫培

历史研究应保持开放性。历史著作是解释历史的文字,并不能取代历史本身。作为历史的证据,史料可能会给我们带来困扰。它们常常是片面的、局部的、模糊的、经过修饰的、不合常理的、说法前后不一甚至自相矛盾的;但同时也是不可或缺的,因为“史学即史料学”(傅斯年语)。史料的不准确、不可靠是普遍现象,但并没有把历史研究引向不可知论。相反,这恰恰是历史研究存在的意义,是史学工作者需要直面的本质问题。既然永远无法回到过去,我们就必须对历史心存敬畏。史学如若成为科学,就应该是不断验证并接近真相的过程,而不是死守某个结论。笔者倾向于经验论历史学家的立场:“由于历史学家用以进行研究的证据并不完全,而且在任何一种单一的历史环境中所提供的各种因素更是无法控制的,因此,依据发生事件的可能性来作出解释,大概是历史学家所能做出的最接近于经验论科学意义上的‘知识’的东西了。”[1]历史学家可以依据事件的或然性提出解释,争取得到盖然性的结论,研究者可以通过概率进行推导和归纳,回应“哪种可能性更大”作为研判的阶段性成果,从而对历史做出相对合理的解释。

关于谭鑫培出演电影《定军山》的有关文字在文献中有不止一处记载,笔者将不同来源的史料暂时命名为“独立史料”。某个“独立史料”可能有多个版本,比如同一个作者多次发表,或者被他人转载,版本之间在细节上会因为各种原因发生变化。本文提出“独立”,试图强调这些史料有各自的独特表达和独特视角,不是同一来源,不是彼此抄袭,不是“以讹传讹”。笔者承认,这里的“不同来源”带有主观色彩,是经验主义的,其可靠性有待更多同道者的鉴定。

另外需要说明,《定军山》似乎约定俗成地成了电影名,从来没有任何早期资料说明这部电影的名字就叫《定军山》,没有人可以确定它是一部独立完整的电影还是一部电影中的一个段落。因而存在一种可能,“电影得有个名字”并非早期电影制作者从一开始就有的意识。为了便于表述,本文暂以《定军山》作为片名。

下面对几则有关《定军山》的“独立史料”进行梳理。

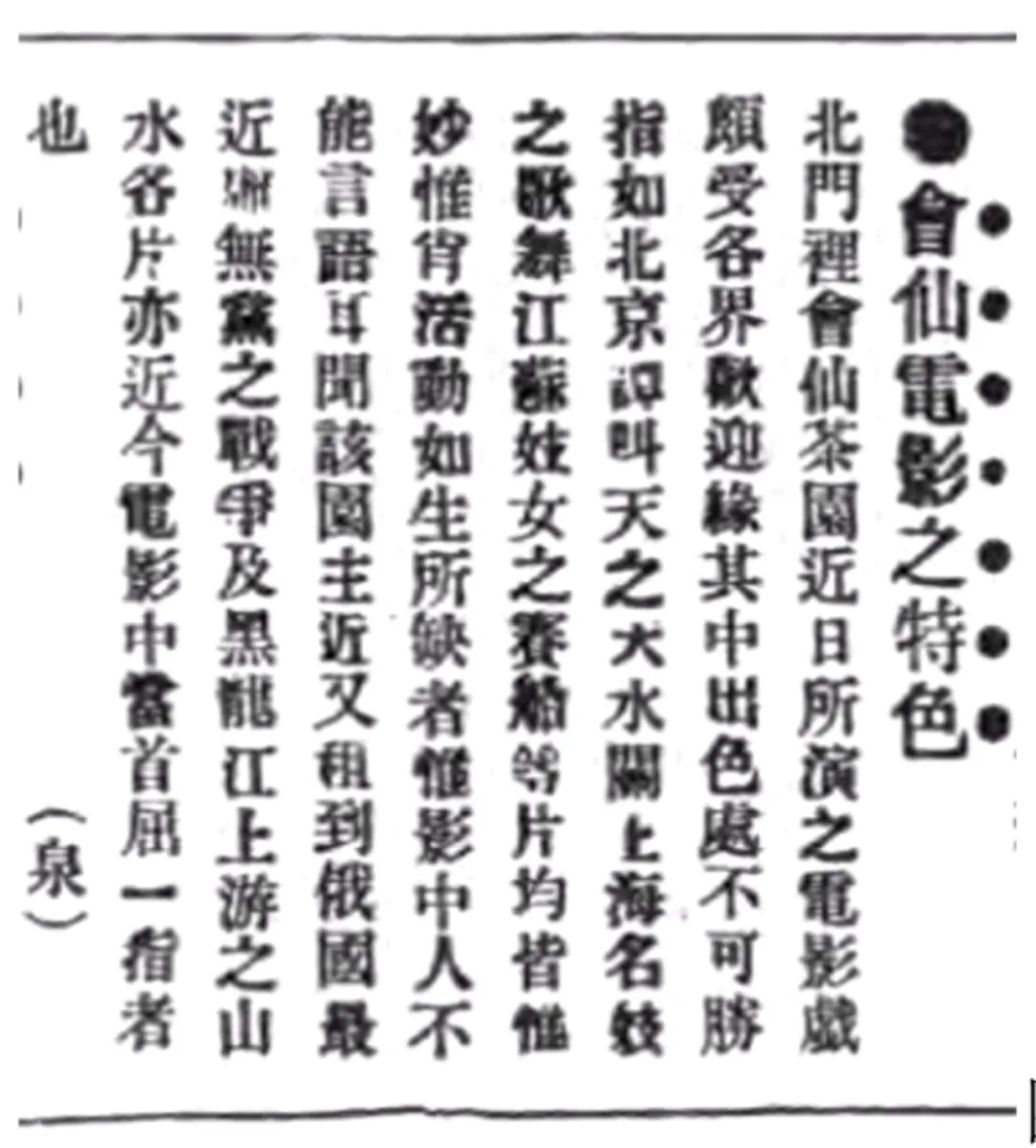

“独立史料”1:《会仙电影之特色》

1912年10月31日,署名“泉”的作者在《盛京时报》发表《会仙电影之特色》(见图1)。这是笔者看到的最早有关谭鑫培电影的一则文献:

图1.《会仙电影之特色》

北门里会仙茶园近日所演之电影戏颇受各界欢迎 缘其中出色处不可胜指 如北京谭叫天[2]之天水关 上海名妓之歌舞 江苏妓女之赛船等片 均皆惟妙惟肖活动如生 所缺者惟影中人不能言语 耳闻该园主近又租到俄国最近虚无党之战争及黑龙江上游之山水各片 亦近今电影中当首屈一指者也。[3]

这则史料谈到谭鑫培的京剧被拍成电影。“活动如生 所缺者惟影中人不能言语”符合早期无声电影的特点。其中谈到的谭鑫培电影不是《定军山》,而是《天水关》。了解京剧的人应该知道,京剧《天水关》与《凤鸣关》都是三国故事且情节连续。《凤鸣关》又被戏迷称为“小《定军山》”。其中的赵云除了扮相、兵刃、唱词不同,人物的性格、唱腔、遭遇也和《定军山》中的黄忠极为相似。我们可以以京剧《凤鸣关·天水关》的演出剧照作为参照(见图2)。此外,文中提到“上海名妓之歌舞”“江苏妓女之赛船”等均不像电影片名,而更像是内容的描述,遂可大致推断《天水关》有可能也不是影片的名字,而是作者凭记忆对影像内容做出的判断。

图2.《凤鸣关·天水关》剧照,照片中饰演赵云者为谭鑫培五世孙、女坤生谭筱羽[4]

图3.谭鑫培《定军山》的戏装照,早年间在民间广为传播,有很多戏迷收藏,也常被用作电影《定军山》剧照

作者看到谭鑫培“电影戏”的时间是1912年,地点在沈阳市北门里“会仙茶园”,消息中并未透露影片的来源。谭鑫培此前未去过沈阳,所以电影并非在沈阳拍摄,说明此片的出现时间更早。

“独立史料”2:《梨园佳话 旧剧摄成影戏远自谭鑫培俞菊笙》

笔者所知最早直接提到《定军山》电影的史料是1935年北京《益世报》上一篇作者署名“梨园董狐”的文章《梨园佳话 旧剧摄成影戏远自谭鑫培俞菊笙》(见图4,以下简称“梨园董狐版”)。

图4.《旧剧摄成影戏远自谭鑫培俞菊笙》

【梨园董狐版】自有声影片发明,雪艳琴谭富英摄为四郎探母后,一时多人主张旧剧应摄成电影,以资永远保存其特有艺术,说者谓旧剧摄为电影,始自畹华之春香闹学,暨虞姬舞剑,与夫杨小楼之挑滑车,实则远在谭鑫培俞菊笙时代即有矣。

吴明泉万子和二人为我言,当清末伊等经营大栅栏大观楼电影时,为北京初创电影之阶,一时轰动听闻,获利甚丰,曾摄时事,如裕隆太后出殡等片,颇眩一时,后又在戏台上摄有谭鑫培之多半出定军山,不带斩渊,其中请缨,舞刀交锋,谭氏精神抖擞,刀光如雪,诚具老将黄忠风度,又尝摄俞菊笙之艳阳楼打出手,五花八门,备亟可观,曾映吉祥等处,有万人空巷来观之势,今此片尚存,惟不知落于谁手,若翻制新片出演,洵称名贵,大足慰一般谭迷之望,微闻谭初灌留声机时,即二人所介绍,计灌十二面,仅送银千余两,无近日巨额代价云。[5]

此文不仅提到谭鑫培《定军山》和俞菊笙的《艳阳楼》等被拍成了电影,还有“曾映吉祥等处,有万人空巷来观之势”的放映简况,说明影片有过不止一次公映。拍摄内容是谭鑫培的多半出《定军山》“不带斩渊,其中请缨,舞刀交锋”和俞菊笙的《艳阳楼》中的“打出手”。[6]此消息并非道听途说,而是写明了消息的来源,吴明泉和万子和是《定军山》等拍成电影的亲历者,“为我言”即他们亲口告诉了“梨园董狐”。吴明泉、万子和这对老搭档是戏剧界闻人。有史料记载,1920年开始,他们成为北京华乐戏院[7]的经营者;1925年,二人与程砚秋等伶人发起过为支援“五卅”罢工工人捐款的义演。[8]在早期梨园行的文献中,可以看到他们与谭鑫培有过交往,与梅兰芳、程砚秋等也有过多次合作。文中提到二人也是谭鑫培录制留声机唱片的介绍者。“梨园董狐版”还谈到了一些与电影有关的事件,比如当时摄制过新闻时事电影《裕隆太后出殡》[9]等片。

图5.万子和

这则史料与其他史料有矛盾之处。比如:1935年5月17日,《京报》一则题为《大观楼扩充》的消息中,提到“大观楼影院由华乐主人万子和等接办”。[10]“梨园董狐”却说二人是清末就经营大观楼,难道他们在清末也曾经营过大观楼?再比如,因为文中有“后又在戏台上摄有谭鑫培之多半出定军山······”的说法,从这个“后”这个字推断,《定军山》《艳阳楼》的拍摄在《裕隆太后出殡》之后,即1913年之后。这与后来一些史料记载的时间有较大出入。

请注意文中的“后又在戏台上摄有谭鑫培之多半出定军山,不带斩渊,其中请缨,舞刀交锋,谭氏精神抖擞,刀光如雪,诚具老将黄忠风度,又尝摄俞菊笙之艳阳楼打出手,五花八门,备亟可观,曾映吉祥等处,有万人空巷来观之势,今此片尚存,惟不知落于谁手,若翻制新片出演,洵称名贵,大足慰一般谭迷之望”这几句的顺序。如果《定军山》和《艳阳楼》是两部电影,那么,“今此片尚存”中的“此片”是接在《艳阳楼》后面说的。按照今天语法来判断,“此片”应该是《艳阳楼》,但是后面又提到“大足慰一般谭迷之望”,说明“此片”就是在说《定军山》。造成表达矛盾的原因有两种可能,第一种,“此片”指的是一部包含了《定军山》《艳阳楼》在一起的集锦片;第二种可能性是作者并未意识到语句顺序,认为读者看到后面,自然就能理解“此片”就是专指《定军山》。早期文章中,一些作者掌握白话文并不熟练,语法错误和句子意思含混的现象并不鲜见。由于语法错误,拍摄者的身份也发生了歧义。“伊等······曾摄······”,乍看上去拍摄者就是吴明泉与万子和,但按照经验和常识判断,应该不是他们。以上根据现代汉语语法推断的“或然性”,可能是错的,因为当时白话文还不规范。今天的人们通过抠字眼的方式来对九十多年前的文字做出逻辑判断,不符合实事求是的态度。

“梨园董狐版”后来被转载过多次,文字发生了不少变化,目前笔者查到如下版本:

【葆定版】1938年署名“葆定”的作者在《锡报》发表了《旧剧影片始于谭余》一文:

自国片初行有声,雪艳琴,谭富英摄为「四郎探母」后,当时曾有多人主张旧剧,应摄成电影,以资永远保存其特有艺术,而近如「四潘金莲」「楚霸王」诸片之影剧合流者,亦已数见不鲜,说者谓旧剧摄制电影,始自梅畹华之「春香闹学」暨虞姬舞剑,与夫杨小楼之「挑滑车」,实则远在谭鑫培,俞菊笙时代即有矣。

昨与平友某剧家偶谈及此,据言:当清末时大栅栏大观楼即有电影映演,此实为北平初创电影之阶,一时轰动听闻,获利甚丰,其时曾摄时事新闻如「裕隆太后出殡」等片,颇炫一时,后又在戏台上摄有谭鑫培之多半出「定军山」不带斩渊;其中请缨,舞刀,交锋各场面,谭氏精神抖擞,刀光如雪,诚具老将黄忠风度,又尝摄俞菊笙之「艳阳楼」打出手,五花八门,备极可观,曾映于吉祥戏院等处,有万人空巷来观之势,今此片尚存,惟不知落于谁手;若制新片出演,洵属名贵非常,足慰一般谭迷渴望也。[11]

此文在“梨园董狐版”的基础上修改了几处细节,比如把吴明泉和万子和的名字隐去,以“平友某剧家”代替,也删掉了关于灌制唱片的内容;还将“当清末伊等经营大栅栏大观楼电影时”改为“当清末时大栅栏大观楼即有电影映演”,等于修正了吴明泉和万子和作为影片拍摄者的歧义。

【无名氏版】1938年12月7日出版的上海《电影》周刊第14期的《旧剧电影化 并非始自梅兰芳三十年前便已经有人拍过了》,这个版本是现在较多被引用的一版,还一度被认为是关于谭鑫培《定军山》电影最早的文献记录:

自国片初行有声,雪艳琴,谭富英摄为《四郎探母》后,说者谓旧剧摄制电影,始自梅畹华之《春香闹学》暨《虞姬舞剑》,与夫杨小楼之《挑华车》,实则远在谭鑫培,俞菊笙时代即有矣。

据某剧家言:当清末时,大栅栏大观楼即有电影映演,此实为北平初创电影之阶,一时耸动听闻,获利甚丰。其时曾摄时事新闻如《裕隆太后出殡》等片,颇炫一时,后又在戏台上摄有谭鑫培之《定军山》中请缨、舞刀、交锋各场面。又曾摄俞菊笙之《艳阳楼》打出手,五花八门,备极可观,曾映于吉祥戏院等处,有万人空巷来观之势。今此片不知落于谁手矣。

此文没有作者署名,与“葆定”版很像,只是更简短一些,比如把“平友某剧家”缩写为“某剧家”。如果看过之前的版本,就知道“某剧家”是从“梨园董狐版”里的吴明泉与万子和改写而来的,而不是有些史家推测的吴震修。文章标题提到“三十年前”,以发表时间1938年计算,三十年以前是1908年。

【吴幻荪版】1942年,署名“吴幻荪”的作者在《晨报》发表文章《旧剧摄成影戏远自谭鑫培俞菊笙》:

自燕京公司,摄制旧剧「孔雀东南飞」轰动一时,关于电影取材旧剧,一时多人主张旧剧应摄成电影,以资永远保存其特有艺术,说者谓旧剧摄为电影,始自梅畹华之春香闹学,暨虞姬舞剑,与夫杨小楼之挑滑车,实则远在谭鑫培俞菊笙时代即有矣。

据戏界闻人万子和氏为我言,当清末伊等经营大栅栏大观楼电影时,为北京初创电影之阶,一时轰动听闻,获利甚丰,曾摄时事,如裕隆太后出殡等片,颇眩一时,后又在戏台上摄有谭鑫培之多半出定军山,不带斩渊,其中请缨,舞刀交锋,谭氏精神抖擞,刀光如雪,诚具老将黄忠风度,又尝摄俞菊笙之艳阳楼打出手,五花八门,备亟可观,曾映吉祥等处,有万人空巷来观之势,今此片尚存,惟不知落于谁手,若翻制新片出演,洵称名贵,大足慰一般谭迷之望,微闻谭初灌留声机时,即万氏所介绍,计灌十二面,仅送银千余两,及车马一辆,无近日巨额代价云。[12]

此版本的标题与“梨园董狐版”相同,主要内容的提法也很相似,但文章将叙事由头从“自有声影片发明,雪艳琴谭富英摄为四郎探母”改为“自燕京公司,摄制旧剧「孔雀东南飞」”;并单单把吴明泉的名字隐去,只提“戏界闻人万子和氏”;另外,将灌制唱片的代价加上了“车马一辆”。

【晨版】1942年,署名“晨”的作者在《京报·南京》中发表《最早之平剧影片 谭:定军山·俞:艳阳楼》:

北平燕京公司,摄制旧剧「孔雀东南飞」轰动一时,关于电影取材旧剧,多人主张旧剧应摄成电影,以资永远保存其特有艺术,有人谓旧剧摄为电影,始自梅畹华之春香闹学,暨虞姬舞剑,与夫杨小楼之挑滑车,实则远在谭鑫培俞菊笙时代即有矣。

据戏界闻人万子和氏言,当清末伊等经营大栅栏大观楼电影时,为北京初创电影之阶,一时轰动听闻,获利甚丰,曾摄时事,如隆裕太后出殡等片,颇眩一时,后又在戏台上摄有谭鑫培之前半出定军山,不带斩渊,其中请缨,舞刀交锋,谭氏精神抖擞,刀光如雪,诚具老将黄忠风度,又尝摄俞菊笙之艳阳楼打出手,五花八门,备极可观,曾映于吉祥等处,有万人空巷来观之势,今此片尚存,惟不知落于谁手,若翻制新片出演,洵称名贵,大足慰一般谭迷之望[13]

这个版本基本复述了吴幻荪版的文字,但没有提灌制唱片的事。另外,这次把“隆裕太后”的名字写对了。

【学曾版】1942年,署名“学曾”的作者在《新天津》发表《谭鑫培之定军山曾摄电影》,基本是“梨园董狐版”的缩写:

如今伶人多以摄制电影为荣,像谭富英之四郎探母等片,无不名利兼收,其实戏剧摄制电影,在民初时代,有梅兰芳之春香闹学,映演后极受各界好评,非如现在之粗制滥造,清末时谭大王鑫培曾摄定军山一剧,成影片而开戏剧摄入影片之先河,惟不带斩渊,曾在北京吉祥戏院映演,惜乎不知现在此片尚存否。[14]

此版文字最大变化是将“梨园董狐版”中的“今此片尚存,惟不知落于谁手”,改为“惜乎不知现在此片尚存否”。

“独立史料2”目前暂以“梨园董狐版”为最早,后来诸版本文字多有相承,推断都是一个消息来源,可认定属于同一个“独立史料”。由于其版本较多,看到的人应该不少,对后世关于《定军山》电影的一些说法有较大影响,如程季华的文章《中国电影萌芽时期简述(1899—1921)》[15]等。以上版本中,梨园董狐、葆定、吴幻荪都以第一人称的口气,描述了听到“某剧家”对其讲述此事经过,单从文字语气判断,貌似同一人。但目前尚无确凿证据证明“梨园董狐”与“葆定”“吴幻荪”“晨”“学曾”这些作者是同一人。吴幻荪(1905—1975)是北京人,原名吴哲生,号茱萸,别号吟碧馆主,是一位剧评人,也是一位小有名气的编剧和书画家。此人“尝遍考证昆曲皮簧汉湘川滇各调,及豫鲁晋陕各乡土派戏”,[16]与郝寿臣、杨小楼、程砚秋、李盛藻等皆为莫逆之交。

“独立史料”3:许姬传对“吴震修回忆”所做的回忆

由梅兰芳述、许姬传记的《舞台生活四十年》(第二集)中,许姬传记下了一段往事:

中国戏剧拍成电影,我所晓得的,最早恐怕要算谭鑫培的定军山了。这件事知道的人不多,我的老友吴震修先生是在无意中撞着他们正在拍摄,可以说是他亲眼得见这么一幕具有京剧历史意义的可贵镜头。他这样地告诉我说:“光绪的末年,我在京师大学堂师范馆教书。课余,我总喜欢逛厂甸。跨入各书铺子的门,随便翻着各种的书看,就不想再走出来的了。大约是在一个秋季,有一天我照例又晃进了琉璃厂。经过丰泰照相馆附近的一个广场,老远看见临时支着一块白布,有些人在拍照。我走到眼前一望,哪儿是拍照相,简直是在拍活动电影呢。而且还是我们最崇拜的一位老艺人——谭鑫培,扎着一身黄靠,手拿一把金刀,耍了一个定军山里的大刀花下场。旁边站的几位都是谭氏的家属和亲友们。人数并不过多。那位照相馆的老板,是个大块头,跟我很熟,他也在一旁忙着照料一切。可惜拍得不多。一下子就算了事。后来还在「大观楼」电影院公映过的呢。这恐怕是京戏上镜头最早的一幕吧。”梅先生告诉我:“俞菊笙和朱文英合拍过青石山里对刀的一段,俞振庭拍过白水滩、金钱豹,也都是在丰泰照相馆拍的”。[17]

这段回忆来自拍摄《定军山》时路过现场的目击证人吴震修。目击时间是“光绪末年”。“末年”这个词并非具体指某一年,而是历史上一个朝代或一个统治者统治的末期。光绪皇帝死后,“光绪”年号沿用至1909年1月21日。那么,“光绪末年”可以是1908至1909年1月之间,甚至包括更早一点如1907年。其中出现了不少细节。不过,由于是许姬传转述吴震修的回忆,讲述者和记录讲述者都可能出现错漏,但是基本事实是看到了谭鑫培演的《定军山》被拍摄成电影。吴震修还记得拍摄的这些内容在大观楼电影院里公映过。此外,许姬传又转述了他听梅兰芳说过《青石山》《白水滩》《金钱豹》在丰泰照相馆被拍成了电影。

许姬传在自己的著作《许姬传七十年见闻录》中,对吴震修当年回忆此事的内容再次做了书写:

吴震修先生告诉我:“一九○五年的一天,我走过北京琉璃厂丰泰照相馆,看见有人在拍电影,细看是穿了黄靠、带白三(胡子)、手拿象鼻刀、扮黄忠的谭鑫培,我就站定看他们摇镜头,拍的是《定军山》耍大刀的片段。以后,在前门外大观楼,看到这个片段,还看过武生俞菊笙与武旦朱文英拍的《青石山》的对刀;俞菊笙的儿子俞振廷拍的《白水滩》《金钱豹》的片段,都曾在大观楼放映过。”梅兰芳先生说:“这些电影底片早已没有了,但现在看到的这些老前辈的剧照,就是当年拍电影时照的”。[18]

此版本大致意思和《舞台生活四十年》是相似的,等于把基本内容复述了一遍。最大的变化是把之前提到的年代“光绪末年”秋季的某一天改成了“一九○五年的一天”,有学者认为:“大概是为了要与《中国电影发展史》保持一致吧。”[19]

即使有可能,也并不证明吴震修讲的主要内容不实。两个版本中,梅兰芳说的话不一样,有可能都是梅兰芳说的,只是许姬传回忆时带有取舍的随机性。梅兰芳那句“这些电影[20]底片早已没有了,但现在看到的这些老前辈的剧照,就是当年拍电影时照的”和梅兰芳《我的电影生活》之《小引》末句相似:“······上面所说的几个戏曲影片,虽然已经不知下落,但现在还可以从戏曲资料中看到当时拍片时的剧照。”[21]

“独立史料”4:王越的访问记

1959年,为了编写《中国电影发展史》,王越采访了曾经在丰泰照相馆工作的伙计刘仲明。刘仲明是拍摄《定军山》的亲历者。王越的访问记有两个版本,一个是当年作为邢祖文撰写《中国电影发展史》中关于电影《定军山》的原始资料,另一个版本是三十年后根据回忆的重写。笔者不再赘述《中国电影发展史》中关于《定军山》的论述,因为此版广为传播。梅兰芳《我的戏剧生活》之《小引》中对《定军山》等片的陈述很可能也是参考了《中国电影发展史》的说法。

可惜当年王越的采访记录经历“文革”丢失了。改革开放以后,李少白鼓励王越回忆了当时对刘仲明的采访,写成《中国电影的摇篮——北京丰泰照相馆拍摄电影访问追记》(以下简称《访问追记》),发表于1988年的《影视文化》上,此文较长,是迄今为止关于这段历史最为详尽的史料。由于篇幅有限,笔者摘录部分内容:

······就是在这个中院里,廊子下借着两根大红圆柱,挂上一块白色布幔。屋内成了谭老板临时起居的地方,他的跟包、琴师都来了。屋内院子里,把那架号称“活动箱子”的摄影机,摆在了靠前院后墙边。由照相技师刘仲伦担任拍照,他是“丰泰”最好的照相技师了。虽然前几天练过几回,但真的上阵,仍显得有些紧张。一通锣鼓过后,布幔后闪出一个戴髯口、持大刀的古代武将来,这就是谭鑫培最拿手的《定军山》里的老黄忠,只见他配合着锣鼓点儿,一甩髯口,把刀一横,立成······就听见旁边有人喊:“快摇”,刘仲伦便使劲摇了起来,那时的胶片只有200尺一卷,很快就摇完了,算告一个段落。然后便是吃茶,卸装。而刘仲伦却摇出了一身大汗,大家忙着给他拧手巾。第二天,仍在原地,拍黄忠舞刀,那真精彩极了,之间刀光闪闪,把人都看呆了;刘仲伦也只顾看戏,忘了摇机,结果报废了两卷片子。任景丰一听急了,就叫刘仲明赶快到祈罗孚洋行,一下子买了十卷胶片,以防万一。那时拍影戏,受限制很大,因是利用太阳光拍的,一早一晚,刮风下雨都不能拍。所以每天只能拍很短一段时间;就这样断断续续拍了三天,拍下了《定军山》里的“请缨”、“舞刀”、“交锋”等三个场面。刘仲明谈得有些兴奋。稍稍休息后,我又问他,剩下的胶片呢?他说,全都拍戏用了······[22]

对于口述的史料,可以考虑采取质性研究的方法。对于讲述者行为特征、兴趣、利益、动机、个性、价值观的观察和记录,被质性研究称为“深描”(Thick Description)。质性研究的分析是解释性的,即赋予资料以意义,“这是一个进行推理、提出见解、赋予意义、升华理解、得出结论及推断意义的过程”。[23]在上述这段口述访谈的讲述中,“虽然前几天练过几回,但真的上阵,仍显得有些紧张”“然后便是吃茶,卸装。而刘仲伦却摇出了一身大汗,大家忙着给他拧手巾”“刘仲伦也只顾看戏,忘了摇机,结果报废了两卷片子”······是一些看似无用的细节,却是我们认定这段记忆真伪的重要参考。按照生活经验和逻辑,如果讲述者有意作假,一般不会编这种对其没有利益关联,对叙事的精彩程度没有意义、缺少兴味的细节。质性研究者会将其视为观察真伪的参考。

其实王越当时不仅采访了刘仲明,还在大观楼电影院意外认识了三位当年的老观众,也做了采访。老观众们不仅看过《定军山》,也记得影片的画面以及当年公映此片时影院招徕观众的场面:

1959年的下半年我曾去大栅栏大观楼电影院走访过。在那里碰到一个看大门的老大爷,他多少知道一些放映情况;通过他,又找到了两位过去票过戏的老人,也都知道一些。可惜这三个老人的姓名都忘记了,只记得其中有一位姓董。······这三位老人还隐约记得,“大观楼”影戏院开始放谭老板的《定军山》时,曾找了一帮吹鼓手,在门口大吹大擂。据说这支乐队就很吸引人;因为是西乐和中乐混合组成的,所以人们管这支乐队叫“打洋鼓,吹洋号”的。另外,还有人呼喊着招徕观众,他们喊:“请看谭老板的真功夫!是本人,不是替身,不信您就里边儿请,两个大钱看一看,便宜!”有些人经不住乐鼓和呼喊的引诱,便进去一观。······这几位老人,十几岁时,还看过一次谭鑫培的《定军山》。他们说,拍得人影儿很清楚,一看就知道是谭鑫培,一点儿不假。但是一舞动大刀,就不行了,光看见一支打仗的大刀,在幕上乱转,人不知道跑到哪里去了。还有一段,只看见一只靴子登蟒靠,上半截没有了,可能是拍摄时镜头没有对准的缘故。······

《访问追记》有诸多不准确的地方,此文毕竟是王越时隔近三十年后的回忆,记错的地方在所难免,如人名、地名等“误说”,王大正在《〈中国电影的摇篮〉四十言辨析》中做过一些修订。李少白先生认识王越,他说:“我不能肯定王越没有记错的地方,但我可以负责任地说,王越做学问是十分认真的,他绝不会拿这件事去哗众取宠。”[24]因而《访问追记》的基本事实和部分细节有相当高的可信度。

“独立史料”5:谭元寿的回忆

谭鑫培曾孙谭元寿2005年的回忆与《旧剧摄成影戏远自谭鑫培俞菊笙》的一些说法有些呼应:

2005年年末,举国欢庆“中国电影诞生百年”。谭家后人谭元寿在中央电视台《戏曲频道·电影百年专题》上讲:“青少年时代,曾在自己的家里看过《定军山》,当时是由万子和借来的机器。”[25]

谭元寿讲了他亲身经历的事情,证明《定军山》存在过,因为他观看过。谭元寿生于1929年,他的青少年时代应该是20世纪40年代左右,如果属实,说明当时《定军山》还存世。此处再次提到梨园行风云人物万子和,谭元寿看到《定军山》是因为万子和的帮助。“由万子和借来的机器”,说明万子和与谭家关系不一般。那么在“梨园董狐版”中记载他参与或者目睹拍摄的过程是有可能的。

这段资料来自学者王大正。他又说:“戏曲活动家万子和曾是刘仲伦的好友,他俩同是大观楼的股东,并且万子和于40年代末一度担任过谭家班的大管事,如此亲密的关系,借机看片不难。应该说,也只有这台原装机器匹配,才能合宜放映。”[26]有关说法有待查证,如果万子和与丰泰照相馆摄影师刘仲伦熟识,那么,“梨园董狐版”所记录的他知道谭鑫培的《定军山》和俞菊笙的《艳阳楼》等电影的拍摄和公映就更说得通了。并且,如果万子和等人是大观楼的股东,这与“梨园董狐版”中“当清末伊等经营大栅栏大观楼电影时”的说法也产生了更大关联。

“独立史料”6:《影坛忆旧》

程步高曾在1983年出版的回忆录《影坛忆旧》中谈道:

一九零六年(光绪三十二年),即电影到中国后七年,有个法国人(姓名来历待查)到北京拍风景片,是第一个到中国拍摄影片的外国人。短期性质,拍完回国。人地生疏,邀和平门外琉璃厂里那里一家叫丰泰照相馆帮忙。馆中人白天陪他拍风景,晚上陪他听京戏,刺龙绣凤的服装,使他看得眼花缭乱;舞蹈武功,使他觉得精彩绝伦,有意拍成影片。

到一九零八年,仍由该馆出面接洽,商得当时北京著名京剧名角小叫天(谭鑫培)的同意,及戏院的协助,在一块空地上,搭露天棚(北京本无摄影场),棚内置舞台布景,利用日光(当时本无灯光),与普通拍照相同,拍摄谭鑫培的《定军山》。当然是拍无声片,故唱功场面均删,只抽《请缨》《舞刀》《交锋》等几个舞蹈武功动作场面,拍成电影。[27]

这则史料有两处与众不同的信息,第一是把《定军山》摄时间定在了1908年;第二是拍摄者是法国人,丰泰照相馆仅仅是“出面接洽”。2002年的《京华漫忆》和2004年的《趣谈中国戏楼》中提到,宣统元年(1909)法国的百代电影公司派摄制组来华,曾租用广德楼戏园为拍摄现场。拍摄的影片有杨小楼主演的《金钱豹》、何佩亭主演的《火判官》等京剧片,完成后曾一度在京城一些演出场所放映。[28]有学者说这些放映的具体地点是在“西城新丰市场的和声戏园、天乐园等多处”。[29]

“独立史料”7:《老伶余庄轶事》

很多史料谈及早期京剧电影,不仅提到《定军山》,还同时都提到了《青石山》《金钱豹》等,甚至有的只提《青石山》。

1939年7月13日,《河北日报》有未署名文章《老伶余庄轶事》提到“······余[30]为人能,经营广兴楼多年。汪桂芬曾入该园演戏,与俞菊笙合演之青石山,映入电影,为最早者······”[31]此文提出《青石山》是最早拍摄成电影的京剧。

“独立史料””8:《余玉琴之电影》《旧剧之电影化》

民国著名学者、报人和剧评家张厚载发表过多篇谈早期京剧电影的小文章。1940年1月12日,他在《新天津画报》个人专栏《歌坛忆语》中写有一篇《余玉琴之电影》:

玉琴与俞菊笙合演之「青石山」、当时曾被西人摄成电影、余幼年在北京大观楼曾见之、尚有俞振廷之「金钱豹」等片、此当为旧戏拍电影之始、但所拍只有片段、光线亦模糊不清、及今回忆、真如风花之一瞥矣。[32]

同年10月9日,他在《新天津》上又发表了一篇更加详细介绍早期京剧电影的文字《旧剧之电影化》,摘录如下:

吾国旧剧最早搬上银幕者,就余所知,当为清末民初,俞振亭与余玉琴合拍「青石山」,及俞振亭自拍之「金钱豹」,当时余曾于大栅栏大观楼电影院观之,所拍皆不过片段,而且模糊不清,大有雾里看花之概,然此当为旧剧与电影接触之滥觞,自此以后,仿佛有十余年,未见旧剧,摄入镜头,至民国八年,梅兰芳曾应上海商务印书馆之邀,为之拍摄「天女散花」及「春香闹学」两剧,亦系试验性质,并非正式拍片,民国十年,北京开明(戏)院,忽将该片,运京开映,一般社会,愈忍为从来未有之异事,争往观赏,轰动一时,梅本人亦曾偕程砚秋,姚玉英往观,时余尚在京,因得一见,其春香闹学一片,梅扮春香,作工颇活泼,背景多采取天然风景,以较清末在大观楼所见,固自高明许多,但以光线不足,非特写处,即看不清楚,技术方面,仍多幼稚,顾以旧剧与电影之关系言之,此不可谓非比较进步之一事也······[33]

文中“俞振亭与余玉琴合拍「青石山」”可能是笔误,应为“俞菊笙与余玉琴合拍「青石山」”;“俞振亭”应为“俞振庭”。张厚载提出《青石山》《金钱豹》是“旧戏拍电影之始”“当为旧剧与电影接触之滥觞”。他以自己幼年亲眼看过的旧剧电影为据,把时间追溯到了清末民初。根据经过了“仿佛有十余年”到了“民国八年(1919年)”才再次看到京剧电影,这里的“十余年”至少是11年,可知他最早看到京剧电影的时间发生在1908年及之前,地点是大观楼电影院。他看到的影片有“俞菊笙与余玉琴合拍「青石山」,及俞振庭自拍之「金钱豹」”,“只有片段”。他的文字中还写到影片的明显缺点是“模糊不清,大有雾里看花之概”。关于拍摄者,文中虽然提到“俞菊笙与余玉琴合拍「青石山」,及俞振庭自拍之「金钱豹」”,但这里的“拍”只能理解为“演”。他在《余玉琴之电影》提到拍摄者是“西人”。这与程步高提到拍摄者是法国人又有些相近。

张厚载字豂子,又名聊止、聊公,号采人,是民国著名剧评家。他15岁始写京剧评论,1919年因为“诚笃纯挚,戆直不挠”,毕业前遭北大开除,后长居天津,在一些报社任记者、编辑,专门评论戏剧。他也是一位名票友,和京剧界名角交往甚密。他晚年受聘为上海市文史馆馆员,著有《听歌想影录》《歌舞春秋》《京剧发展略史》等。他的文风口碑极好:“凡有纪述,举国传诵”,“他的文章,书画,一律是没有火气。文章写得干净,没有一点造作的痕迹、他是林琴南的得意弟子,文章也有畏庐老人的风度。他会唱戏,会评剧,但不刻薄,即使在评论中表示一些不满,也不会使对方难过”。[34]《余玉琴之电影》《旧剧之电影化》这两篇文字虽不长,但鉴于张厚载的身份和行事风格,不少信息具有相当高的可信度。

其他相关史料

美国学者杰伊·莱达(Jay Layda),中文名陈立,在他1972年出版的中国电影史著作《中国电影:影片和观众的描绘》(Dianying/Electric Shadows:An Account of Films and the Film Audience in China)中,提到了《定军山》:

在1905年和1908年之间,北京的丰泰照相馆从北京的德国摄影用品店购买的法国相机和胶片拍摄了北京戏剧场景中的著名演员。其中最重要的是《三国演义》中的《定军山》,这是中国第一部剧情片,谭鑫培(皇太后最喜欢的演员)在片中饰演英雄人物黄忠将军。梅兰芳在他的戏剧回忆录中保存了一段目击者对这次拍摄的描述:······[35]这部关键影片的一份拷贝一直保存到1949年后,但到1957年中国电影资料馆成立时,[36]那份拷贝已经消失了。据说它的长度是三本,但三十分钟的长度在那个时候是如此的不同寻常,以至于让人怀疑它的“三场戏”是否实际上包含在一本胶片中。虽然丰泰的一些作品在江西和福建放映,但没有其他关于其展映或发行的记录。

陈立的记录有他特别的地方,比如“丰泰的一些作品在江西(Kiangsi)和福建(Fukien)放映”,而《中国电影发展史(初稿)》第15页中写的是“江苏和福建”,最大可能是陈立因为语言上的问题,在资料收集阶段听错了。陈立尤其提到收有《定军山》的电影拷贝有三本,共计30分钟之长,尚不知此说来源。他还提出《定军山》在1949年后还存在,在注释中对《定军山》胶片的消失做了补充说明:“很可能是在一场清理中烧掉了。此后约六个月,1953年,程季华会见了当时仍在世的丰泰照相馆工作人员。”[37]陈立1959年10月来到中国研究电影史,此前的事情他是如何知晓?故存疑。

程季华约见丰泰照相馆工作人员的事情,只有陈立提过。在编写《中国电影发展史》之前的1956年,程季华独立发表过一篇名为《中国电影萌芽时期简述(1899—1921)》的论文,文中有如下表述:

中国人尝试据制电影,始至北京。一九〇八年(清光绪三十四年),在北京制了京剧“定军山”中之请缨、舞刀、交锋等各个场面是由著名的京剧演员谭鑫培表演的。因为是无声电影,所以只能拍摄这一些动作较多、富于表演的场面。这部短片应该说是我国最早的一部纪录片,也是在中国摄制的第一部影片。我国第一次尝试制电影,便与民族的传统戏剧形式相结合,这是很有意义的。此外,著名京剧演员俞菊笙和朱文英合演“青石山”一剧中的对刀一场,及俞菊笙表演的“艳阳楼”中的一段,也都曾摄制过影片。那时的北京还没有电影制片厂,上述这些短片,都是由琉璃厂的丰泰照像馆,在露天广场上,利用日光代为拍摄的。影片制成后,在北京大栅栏的大观楼电影院和东安市场的吉祥戏院放映过,极受观众的欢迎,“有万人空巷来观之势”。后来,在北京还摄制过一些时事新闻片,如“隆裕太子出殡”等等。[38]

程季华在文中注明此说采自“‘电影’周刊第十四期,一九三八年十二月七日上海出版”,[39]即本文“独立史料2”流传较广的“无名氏版”。不过,他并非一字不差地原文照录,只有个别语句完全保留,比如“有万人空巷来观之势”这句话。其中有些细节甚至与“无名氏版”完全不同。比如“无名氏版”说影片是“戏台上”拍摄的,程季华在此处却写“在露天广场”“利用日光代为拍摄的”。文中也有明显错误,他将《隆裕太后出殡》错写成了《隆裕太子出殡》。他还在文中加入了自己的一些评述,如“我国第一次尝试制电影,便与民族的传统戏剧形式相结合,这是很有意义的”。无法判断程季华的这些改写是否因为是见过丰泰照相馆工作人员之后收集到了更多资料。他将《定军山》的时间定在了1908年,与“无名氏版”和程步高的说法一致。

日本人辻武雄在1921年4月13日在《顺天时报》第5版署名“听花”发表的《开明电影中之梅兰芳春香闹学》一文中提到:

闻东安市场开明电影院定于昨今明三晚加演梅兰芳之春香闹学一剧 可谓剧场以外别开生面矣

晚近以来 助优伶及戏剧之保存与传播者有照相话匣子及电影三种 一则摄写形容 二则发放原音 三则映出演剧 令观者听者亲接其人 诚文明的机器之效用也

近年中国优伶照片逐渐加增 各种唱片亦所在有之 独至演剧之电影则虽有映出者而悉系无名之优伶毫不足惹观客之目 殊属憾事

闻此次开明院映出之电影系昨年在沪摄取者 较之普通戏片别有异彩 一旦映出必有可观 余亦拟日内赴该院观其实景而擅眼福云

有学者据此认为:“‘旧剧电影化’的确并非始自梅兰芳,但肯定也不是谭鑫培,而只是一些‘无名之优伶’。”[40]这个“肯定”的判断有些牵强,因为文中提到的“独至演剧之电影则虽有映出者而悉系无名之优伶”的时间是指“近年”,也就是文章撰写的1921年4月之前不远的时间。这则史料无法否定电影《定军山》的存在。“辻武雄1906年后便到苏州、南京等地任教习,1911年之后才由南京到北京任《顺天时报》编辑,他不知道《定军山》是很自然的事情。”[41]

2022年关于新发现的《定军山》宣传戏单的讨论,笔者认为最致命的问题是戏单字体与电脑字库的黑体完全一致。了解电脑字体设计的人都知道,两种字体完全一致的可能性极低,何况是百年前的字体和现代电脑字体完全一致,从而可以认定戏单不真,但是戏单之伪不能否定《定军山》电影的存在。

另外,饶曙光提到:“20世纪60年代中期,有位老人自称是任庆泰的后人,到北京电影制片厂上缴《定军山》的拷贝被拒绝,之后杳无音讯。”[42]2008年5—6月间,中国电影资料馆老员工赵素行在接受口述历史访谈时曾提到:“我在查《申报》的时候,发现上面记载着光绪三十二年,即1906年,我国第一部影片《定军山》正式公映的消息。因为我之前看过《中国电影简史》,记得上面说中国电影是1908年诞生的,所以我觉得这条消息很珍贵,因为当时中国没有第二份报纸记载此事,就详细记录下来。”[43]遗憾的是,他只说到在《申报》上读到过,但是具体在哪年哪期还有待查证。另外,有人看到过丰泰照相馆的账本,其中有拍摄《定军山》的记录。笔者多年前曾在一份20世纪50年代的报纸上,读到过一个看过谭鑫培《定军山》电影观众的回忆文章,遗憾的是剪报丢失。这些说法都缺失物证或确凿出处,或语焉不详,暂为备注。

笔者在研究中也有一些意外发现,比如相关史料中提到电影《青石山》的次数明显多于《定军山》,但参与拍电影的演员,除俞菊笙之外,其搭档却有朱文英、汪桂芬、余玉琴三个版本。

结语

假设《定军山》电影不存在,那就意味着“独立史料”1—6都是错的,这种可能性有吗?有,但笔者认为其概率极低。今天的我们也常常记错事情的细节,最常见是记错事情发生的时间和顺序,但是把“没发生过”的事情记成“发生过”的可能性要小得多,[44]除非主观上想欺骗。如果没有十足证据,不能得出这种结论。一个人记错或者欺骗的可能性是有的,而几个不相识的人在不同时间、场合对同一件事都记错,或者互相传话、互相抄袭、合伙欺骗可能性则微乎其微。本文关于《定军山》的史料都各有角度,虽然有些说法貌似矛盾,但也都值得重视。这恰恰说明个体角度的特殊性,证明了他们不是在共谋杜撰。

更重要的是,要看到本文的“独立史料”中存在“公约数”,尤其是通过“独立史料”1—6,可以得到如下结论:

1.谭鑫培时代的多个京剧片段被拍成了电影;

2.谭鑫培的《定军山》被拍成电影;

3.谭鑫培的《定军山》实现了多次放映。

《定军山》存在并公映过,这大概率是真实发生过的,可以作为中国电影史的基本事实。这就是关于《定军山》电影的盖然性研判。

李少白先生曾对围绕《定军山》存在的质疑提出了自己的看法:“这些质疑不是没有道理的。我们能够掌握的《定军山》的拍摄的材料确实很少。这有客观原因,拷贝没传下来,相关材料也没传下来。最早是对传闻的记载;王越的也只是目击者的回忆,到王越的‘追记’更是回忆的回忆了。这样的史料当然很单薄。也有主观原因,就是我们搞科研,太看重实用性,对于基础建设往往重视不够。”[45]他语重心长地提出:“在历史研究中要把基础事实和细节真实区别开来。细节真实和基础事实有相联系的一面,这不用说了,但也有相区别的一面。比如说你把一个人的生辰年月籍贯弄错了,别人并不能仅仅就依此怀疑这个人的存在;同样的道理,《定军山》是春天拍还是秋天拍,那张照片是剧照还是呆照,当年大栅栏那块地上是大观楼还是别的楼,这些细节真实或称为局部真实都不足以从整体上推翻传闻中的或人物见证中的这一基本事实。基本事实需要基本材料或足够的细节材料才可以推翻。所以学人常说,认可一件史事易,否认一件史事难。”[46]简言之,“细节不准确”不等于“事实不存在”,证明史料的细节疏漏并不能否定史料的基本事实。

关于《定军山》拷贝的去向,1935年的“梨园董狐版”提到当时还存世,谭元寿回忆20世纪40年代还看过,陈立说解放后还有三本胶片,有人说其胶片烧毁了,有人说20世纪60年代还有人要捐献······围绕着《定军山》的很多事情还是迷雾重重。史料中的目击者不可能看到了全部。《定军山》是中国人拍摄的第一部电影吗?是完全由中国人拍的吗?是拍摄于1905年、1906年、1908年还是其他年份?拍摄于什么季节?《定军山》是片名吗?用的是什么设备?这些问题还有待进一步调查研究。

广为流传的《定军山》的那张照片不是电影剧照,然而这不能否认这部电影的存在。当时很可能没有留下电影剧照。今天,我们觉得拍电影一定会有剧照,这是现在的观念和习惯。一百多年前,刚刚开始尝试拍电影的时候,未必有拍摄电影剧照的意识,后人用戏装照权作电影剧照的示意是情有可原的。其实,各个时代的电影史料不准确的情况都非常普遍,尤其是清末民初。当时新闻的真实性原则还未成为社会公认并恪守的原则或标准,现代媒体精神还未成为行业共识和规则,电影学科的知识框架也不存在。很多报刊为了娱乐大众,把精力放在了如何吸引观众,而不是放在检查文字的真实性上。甚至白话文的语法还未完善和普及,现代汉语的标准语法还未形成。当时的很多文章词不达意,含混不清,语法错误导致歧义等,造成了史料不准确、自相矛盾。所以,我们不能以今天的语言标准、知识结构和生活习惯去度量几十年前乃至一百年前的文字。比如,不止一篇文献里都提到了观看电影《定军山》导致“万人空巷”,这不过是文学化的修辞笔法,不必纠结字眼。当时可供国片放映的影院很有限,何来万人空巷?1927年的《盘丝洞》一家影院一家影院接续放映,报刊也曾号称其观影盛况为“万人空巷”,明显言过其实。夸大其词几乎是媒体语言的通病。即便放在今天,同一个人对某件史实的描述前后不一致,甚至关键细节发生差异,在日常生活中也常见,我们不会因此否定其言说的基本事实。

对于早期中国电影史料,我们应该根据特定历史、社会、文化和特定媒介特点,建立起适合的甄别模式,将史料产生的背景、基本信息和细节做整体评估。早期电影史料的可信度参差不齐,为后人研究电影史造成了困扰。对待这些史料,我们要避免两种倾向:一种是对所有史料不加鉴别地引用,不进行考察而笃信其真实性;另一种倾向是因为发现了其中局部的不准确,而将其根本否定。应该把多样化、不稳定、不准确视为早期史料的一般特点,努力通过多方资料的查证比对找出真相;对于一些有明显错漏的提法,应该辨认其中的基本事实;对于部分无法认定的孤证,建议从内容的合理性和一般经验出发,暂时将其作为“可能性”留存。

史学研究的结论与“第一历史”的关系应该是无限接近,因为不可能重合,也没有终极答案。研究者某些带有颠覆性的新结论,也可能是接近真相的必经之路。这么做不会因此而抹杀曾经“错误的判断”及“走过的弯路”的价值,因为谁也不能笃定地认为哪个判断一定是正确的。从诸多不准确中找到可能性,保持对有限史料中隐藏真相的保护,总比笃信或者全盘否定要好得多。历史研究不是为了确定某种不容更改的唯一性,它应该是关于可能性与合理性的人文科学。

注释:

[1](美)罗伯特·C·艾伦、道格拉斯·戈梅里《电影史:理论与实践》,李迅译,北京:中国电影出版社1997年版,第15页。

[2]谭叫天,谭鑫培的别名。

[3]泉《会仙电影之特色》,《盛京时报》1912年10月31日。

[4]图片来源搜狐网《挖掘整理传统剧目传承发展京剧艺术》https://www.sohu.com/a/419534272_716168,查阅日期:2020年9月19日。

[5]梨园董狐《旧剧摄成影戏远自谭鑫培俞菊笙》,《益世报(北京)》1935年6月29日。

[6]打出手,戏曲武打中的特技,又称“踢出手”,俗称“过家伙”。打出手指戏曲表演中以一个演员为中心,其他演员配合他(她)做刀枪等器械的抛接动作,再加上锣鼓,制造一种战斗气氛。

[7]华乐戏院,位于北京大栅栏对面鲜鱼口胡同内,兴建于清朝光绪年间,戏院几易其名,最初叫天乐茶园,后来改名华乐园、华乐戏院,1949年后更名大众剧场。

[8]参见《伶界发起演义务戏》,《晨报》1925年6月28日。

[9]实则为《隆裕太后出殡》。

[10]《大观楼扩充》,《京报》1935年5月17日。

[11]葆定《旧剧影片始于谭余》,《锡报》1938年11月30日。

[12]吴幻荪《梨园佳话·旧剧摄成影戏远自谭鑫培俞菊笙》,《晨报》1942年8月2日。

[13]晨《最早之平剧影片谭:定军山·俞:艳阳楼》,《京报·南京》1942年8月6日。

[14]学曾《谭鑫培之定军山曾摄电影》,《新天津》1942年3月5日。

[15][38][39]程季华《中国电影萌芽时期简述(1899—1921)》,《中国电影》1956年第S1期。

[16]梨木涼《志名编剧家吴幻荪》,《百美图》1938年创刊号。

[17]梅兰芳述、许姬传记《舞台生活四十年(》第二集),上海:平明出版社1954年版,第99页。

[18]许姬传《许姬传七十年见闻录》,北京:中华书局1985年版,第192—193页。

[19]黄德泉《戏曲电影〈定军山〉之由来与演变》,《当代电影》2008年第2期。

[20]这些电影指《定军山》《青石山》《白水滩》《金钱豹》。

[21]梅兰芳《我的电影生活》,北京:中国电影出版社1962年版,第4页。

[22]摘自王越《中国电影的摇篮——北京丰泰照相馆拍摄电影访问追记》,《影视文化》1988年第1辑。

[23](美)J. Amos Hatch《如何做质的研究》,朱光明、沈文钦、徐守磊、陈汉聪译,北京:中国轻工业出版社2007年版,第181页。

[24][45][46]刘福泉《〈定军山〉·市场化——李少白中国电影百年答问》,丁亚平、陆弘石、高小健主编《电影史学的维度——李少白学识与人格研究(下)》,北京:文化艺术出版社2016年版,第474页。

[25][26]王大正《〈中国电影的摇篮〉四十言辨析(下)》,《当代电影》2010年第2期。

[27]程步高《影坛忆旧》,北京:中国电影出版社1983年版,第93—94页。

[28]刘徐州《趣谈中国戏楼》,天津:百花文艺出版社2004年版,第296页。

[29]阮久盼《京津地区的早期电影传播、产业及生态研究(1896—1931)》,中国艺术研究院硕士学位论文,2014年,第9页。

[30]余,指余玉琴。

[31]《老伶余庄轶事》,《河北日报》1939年7月13日。

[32]聊公《歌坛忆语·余玉琴之电影》,《新天津画报》1940年1月12日。

[33]聊止《旧剧之电影化三四十年来之概况》,《新天津》1940年10月9日。

[34]萧仲纳《张聊公》,《新天津》1942年9月1日。

[35]此处内容同《舞台生活四十年》中许姬传撰写的吴震修回忆《定军山》拍摄经过,故省略。

[36]此处有误,中国电影资料馆成立于1958年。

[37]陈立《电影:萌芽阶段(1986—1911)》,《中国电影研究》(第一辑),香港:香港中国电影学会1983年版,第99页。

[40]黄德泉《戏曲电影〈定军山〉之由来与演变》,《当代电影》2008年第2期。

[41]王怡琳《〈定军山〉及任景丰的“活动照相”观》,《电影文学》2013年第9期。

[42]饶曙光《中国电影市场发展史》,北京:中国电影出版社2009年版,第13—15页。

[43]陈墨采访《中国电影人口述历史系列·老电影资料馆人访谈录》,《当代电影》2008年第9期。

[44]笔者认为,“曼德拉效应”不适用于本文举出的几则“独立史料”,尤其是前几则史料间关联不大。