2016年12月,由中国电影出版社出版的中国电影人口述历史丛书第九册——《峨眉影魂:四川电影人口述历史》出版。这是中国电影资料馆与电影频道合作项目“中国电影人口述历史”第二期丛书出版计划中的一部分。该书的编纂工作完成于2014年。

本书由中国电影资料馆暨中国电影艺术研究中心张锦研究员主编,全书412页,42.2万字,收录了张锦以及南京电视台陈劲松先生在南京对峨眉电影制片厂文学编辑、严恭之子陈德赛的访谈录(同时访谈的还有导演严恭以及南京电影制片厂的多位电影老人),以及张锦在北京和利用春节探亲期间自费在成都对峨眉电影制片厂老电影人陈德赛、李尔康、吴宝文、徐连凯、杨泽平、袁小平、张其、张一和周莹箴,还有峨影厂之外的基层电影发行放映人张明阳等人的访谈。

部队以外的国有电影制片企业按照规模曾有三个大厂(北京、上海、长春)以及三个中等厂(西安、峨眉、珠江)之说,在中国电影人口述历史项目的访谈与出版计划中曾有计划地对此有相应的安排,从而较全面地反映国有电影制片企业电影人的口述历史种类。

东影老人峨眉再聚首,左起:徐连凯,凌元,杜粹远,袁小平,陈强,张其

峨眉电影制片厂的老电影人在第二期计划中安排专门一卷收录——所用的标准仍然以电影人最后的正式电影职业所在地划分。因此,受访人经历的复杂性远远超过编书的主题,一方面一些曾在峨眉电影制片厂发挥过重要作用的电影人如滕进贤、韩三平等将因其后期经历而另作计划,或者出于其他因素考虑编入其他分册,如陆小雅导演收入即将出版的《东窗风景——女导演访谈录》中;另一方面受访的峨影老人也有着远远超出四川范围的电影经历,如早期峨影人的主要两个来源——长春电影制片厂和八一电影制片厂,也因为目前访谈老人所涉时段较早从而有更多受访人有这两个来源的背景。

其中部分受访人甚至拥有更加复杂的电影经历,如摄影师李尔康曾经历过日据时期的伪华北电影公司、国民政府时期的“中电”三厂、香港“永华”、八一厂等众多电影机构并拍摄了八一厂第一本胶片以及第一部故事片,因此安排有较多的篇幅。尽管如此,四川电影人访谈录专门成书,在编纂中仍然以其四川经历为重点,至少希望能对峨眉电影制片厂的早期历史有一个比较全面的反映。这也是访谈量大、篇幅有限不得已而为之的办法。

当然,尽管本书主要收入峨影人的口述历史,但并非峨影专卷,也力图适当地考虑峨影以外的电影人,包括电影创作者与发行放映人,例如采访人曾长期致力于寻找对当年掀起“五元票价”风波的已故峨眉院线总经理赵国庆先生合适的见证者,但最终未能赶上编纂工作,最终只有张明阳收入。不过,峨影受访人中也有曾在西南地区从事过早期电影发行放映工作的杨泽平等。在此过程中,也有一部分峨影受访人如制片主任邹耀祖因各种原因未能将访谈录编入此书,还有因病推迟访谈的演员贺小书也将延后计划。

作为丛书中比较典型的采编合一的一部,甚至大量录音整理工作也是采访人亲自完成,本书的编纂比较强地体现其连贯的采访、编纂思路,包括探究国有电影企业兴衰历程的总体目标以及对三个中等电影企业、特别是与西安电影制片厂不同特征的比较。因此,本书或可对照阅读待出版的编者主编《西部狂澜——西安电影制片厂电影人口述历史》以及李相先生主编的《南国影话——粤港电影卷》(暂名)。

《峨眉影魂:四川电影人口述史》简介

——陈德赛访谈录——

【受访人简介】

陈德赛,电影编辑、编审、编剧,1942年5月4日生于桂林,江苏省南京市人。严恭、蓝馥馨之子。幼年随父母所在的新中国剧社辗转各地,抗战胜利后曾去过上海、台湾,1949后去北京、沈阳、长春。

1957年初中毕业后到第一汽车制造厂当学徒工,1960年自学考入中央戏剧学院戏剧文学系,1965年毕业分配至甘肃省文化厅戏剧创作室当创作员。1968年调峨眉电影制片厂文学部担任编辑、编审直至退休。编辑电影三十余部,包括《焦裕禄》、《国际大营救》等。编审电视剧二百余集。退休后曾担任多所院校兼职教授。

访谈中的陈德赛

【采访信息】

采访人:张锦,陈劲松

摄像及录音:张锦,陈劲松

访谈时间:2009年1月,2013年2-3月

访谈时长:12盘高清录像带

访谈地点:江苏省南京市·严恭家,四川省成都市·陈德赛家

录音整理:文随速记

文本选编:张锦

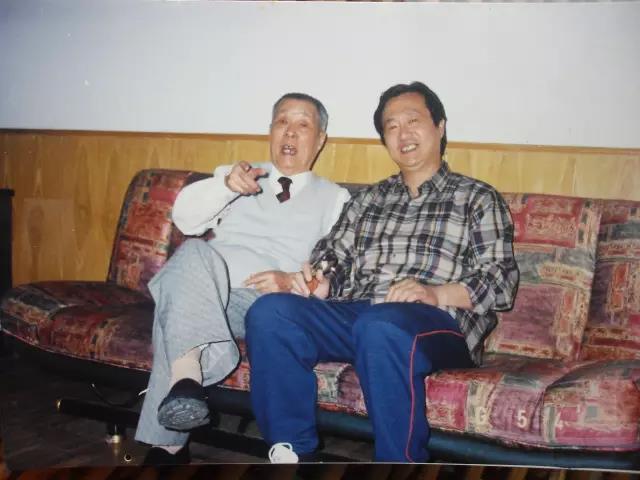

陈德赛与父亲严恭

【目录】

新中国剧社出来的“小青年”

父亲严恭及其自传

母亲蓝馥馨与译制片

戏剧影视教育

文学部与电影编辑

《焦裕禄》与电影主旋律

——李尔康访谈录——

【受访人简介】

李尔康,电影摄影师,1927年9月10日生于日本长崎,北京市人。1936年回北京,1942年进入伪华北电影公司学习电影摄影并担任摄影助理,1946年9月再次进入中电三厂担任摄影助理,1948年赴香港永华影业公司任摄影助理,1949年担任解放军43军随军摄影师,1951年调解放军总政治部军事教育电影制片厂筹备处,后为八一电影制片厂摄影师,1960年调峨眉电影制片厂任摄影师,1963-1969年曾一度暂返八一厂。

担任摄影助理的影片包括《满庭芳》、《清宫秘史》等,担任摄影师的影片包括《粤桂边战役》、《大战海南岛》、《钢铁运输线》、《脚印》、《狼牙山五壮士》、《雷锋》、《枫》等数十部。

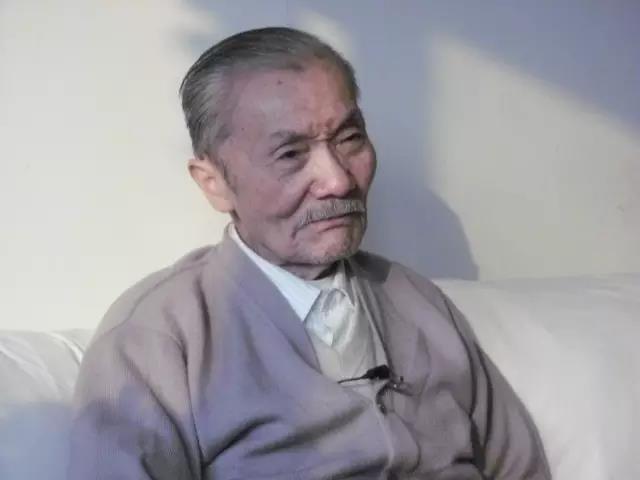

访谈中的李尔康

【采访信息】

采访人:张锦

摄像及录音:张锦

访谈时间:2014年4-5月

访谈时长:24盘高清录像带

访谈地点:北京市·李尔康家

录音整理:于清

文本选编:张锦

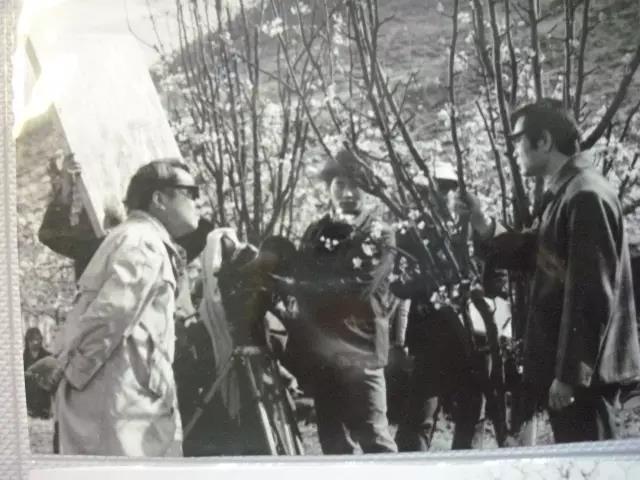

李尔康在《雷锋》拍摄现场

【目录】

从影“华影”

“中电”三厂

看电影

香港“永华”

随军摄影师

从“军影”到“八一”

抗美援朝

从军教片到故事片

《狼牙山五壮士》

一到峨影

《雷锋》

二到峨影

70年代的峨影故事片

80年代的摄影追求

合拍片《熊猫的故事》

90年代的商业片

——吴宝文访谈录——

【受访人简介】

吴宝文,党政干部。1946年12月19生于山西襄垣县,四川省平昌县人。1952年回平昌,1965年考入四川音乐学院民乐系,1970年参军进入四川省军区宣传队,1975年调四川省军区成都警备区政治部任文化干事。1979年转业到峨眉电影制片厂,进入短片室学习科教片、纪录片制作,1981年调厂办公室,1983年任厂办公室主任,1984年任厂党委书记。

1987年5月兼任峨影厂代理厂长,随后兼任厂长。1997年调任四川省广播电视厅党组副书记、副厅长,1998年任厅党组副书记兼四川电视台台长、分党组书记,1999年任厅长、党组书记兼四川电视台台长、分党组书记。2000年四川省广电厅改广电局,任局长、党组书记,2005年9月不再担任现职,2011年9月退休。编导过科教片《苎麻》与纪录片《烟花》。

吴宝文访谈现场

【采访信息】

采访人:张锦

摄像及录音:张锦

访谈时间:2014年2月

访谈时长:11盘高清录像带

访谈地点:成都市·吴宝文办公室

录音整理:于清

文本选编:张锦

【目录】

电影梦

音乐人

转业到峨影

短片室

厂办与资料

人事与事业

书记兼厂长

改革

创作人员与峨影风格

——徐连凯访谈录——

【受访人简介】

徐连凯,电影演员,电影艺术管理干部。1927年5月20日生,山东临清人。1938年随父亲参加八路军,任129师政治部通讯员、师宣传队宣传员,1942年后在十八集团军野战军政治部实验剧团任演员、班长;晋冀鲁豫军区政治部文工团任戏剧队副队长。曾参加过《白毛女》、《血泪仇》等歌剧、话剧的演出。1949年10月由第二野战军政治部文工团调入东北电影制片厂任演员、译制片配音演员。1955年开始从事行政工作,先后任长影演员剧团副团长、团长,艺术片室、科教片室主任。1975年调峨眉电影制片厂任艺术副厂长,党委副书记等职。

参演主要影片包括《钢铁战士》、《白毛女》、《丰收》、《平原游击队》、《花好月圆》、《列兵邓志高》、《前哨》等。1977年后又陆续参演《并非一个人的故事》、《家庭琐事录》、《紧急刹车》、《血魂》、《秘密战》、《缉毒战》等影片。2012年8月24日病逝于北京。

访谈中的徐连凯

【采访信息】

采访人:张锦

摄像及录音:张锦

访谈时间:2011年11-12月

访谈时长:22盘高清录像带

访谈地点:北京市·徐连凯家

录音整理:于清

文本选编:张锦

【目录】

一个小八路

到东影做演员

北京电影演员剧团及其余波

第五创作组

到峨影

艺术副厂长

故事片与峨影风格

——杨泽平访谈录——

【受访人简介】

杨泽平,电影生产与技术管理干部。1930年生于四川省重庆市,祖籍四川乐山。1947年考入国立贵州大学机电系,1949年参加革命,1950年提前毕业去南京,担任文化部电影局放映训练班教师,年底回贵阳任贵州省军管会巡回电影放映大队副大队长,1953年调入西南文化局电影科副科长,1955年大区撤销后调四川省文化艺术干部学校电影训练班任班主任,后为四川省电影放映学校教务主任。

1961年调峨眉电影制片厂任厂办公室副主任,1976年任厂革委会生产组副组长,1981年任副厂长、总工程师。曾分管《峨影厂志》等峨影厂相关史志文献以及四川地方志电影部分的编撰工作。

杨泽平访谈现场

【采访信息】

采访人:张锦

摄像及录音:张锦

访谈时间:2013年2月

访谈时长:6盘高清录像带

访谈地点:成都市·杨泽平家

录音整理:张锦

文本选编:张锦

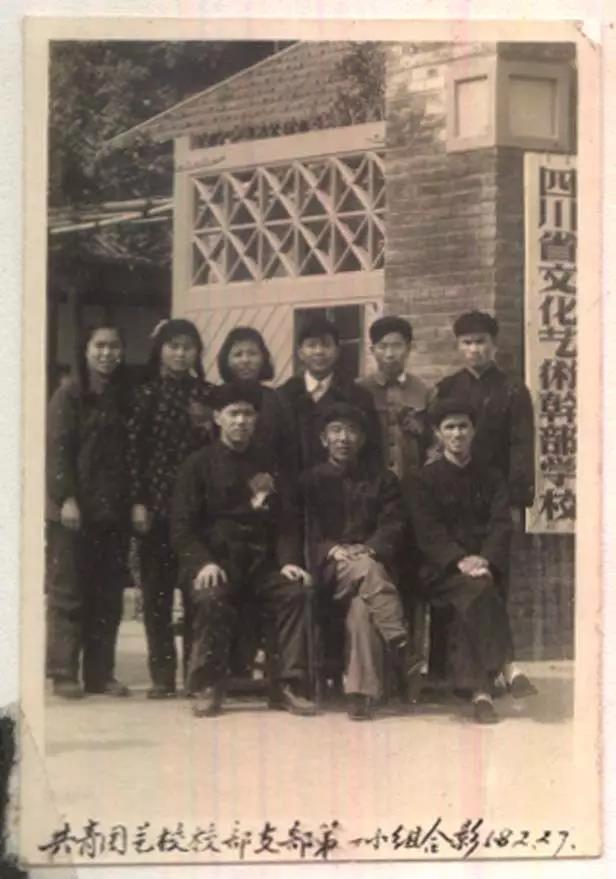

四川省文化艺术干部学校时期的杨泽平(前排右一)

【目录】

从重庆到贵阳

电影局南京放映训练班

贵州巡回放映大队

西南文教部电影科

四川电影放映学校

初建的峨影厂

厂志,电影志

改革

——袁小平访谈录——

【受访人简介】

袁小平,原名肖维筠,1915年生于山西省太原市,电影事业管理家。1928年就读于太原阳兴中学,1931年当选山西省学联募捐部长。1932年起从事业余戏剧活动。1936年10月参加革命,后任山西青年抗敌决死一纵队宣传股长、宣传队长等职,做过编剧、导演。1940年加入中共。1943年4月赴延安抗日军政大学学习,后留校任教,1945年任抗大文工团副团长。抗战胜利后历任东北军政大学西满分校宣传股长、东野上级干部大队俱乐部主任等职。

1948年调东北电影制片厂,任干部科长、秘书长、厂总支书记等职。1951年4月任副厂长,主管生产,后任代理厂长、长春电影制片厂生产副厂长。1975年调任峨眉电影制片厂副厂长,1982年离休。后曾任深圳影业公司总经理,组建中国电影制片人协会并任首任协会秘书长。2012年1月20日病逝于成都。

袁小平

【采访信息】

采访人:张锦

摄像及录音:张锦,袁方

访谈时间:2009年1-2月

访谈时长:2盘高清录像带

访谈地点:四川省成都市·四川省人民医院干部病房

录音整理:张锦

文本选编:张锦

1948年东北电影制片厂主要负责人合影(前排右一为袁小平)

【目录】

抗战

长春

峨影及离休

附:袁丁对体制改革和电影商品性的说明

——张阳明访谈录——

【受访人简介】

张明阳,电影发行放映员。1955年生,四川省南部县人。1976年参军进入西藏军区昌都军分区政治部宣传科电影队担任放映员、发行员,1982年复员回乡,1984年到四川省升钟水库建设工程指挥部电影队任放映员。

1987年工程队裁员后,曾到西藏拉萨从事过建筑工地工作,在新疆从事过煤窑与农场工作,在广东省肇庆市南华自行车厂肇庆分厂等机构从事保安工作,广东省外资企业中从事过电焊工作,2010年回成都打工,2013年到四川省西昌市从事建筑工地电工工作。

访谈中的张阳明

【采访信息】

采访人:张锦

摄像及录音:张锦

访谈时间:2014年2月

访谈时长:5盘高清录像带

访谈地点:四川省成都市·张明阳女儿家

录音整理:张锦

文本选编:张锦

【目录】

参军进藏

高原电影兵

婚姻与退伍

水库放映员

离开电影与养老金

——张其访谈录——

【受访人简介】

张其,电影导演、演员。1921年8月4日生于北京,广东省中山县人。原名张文齐,曾用名张琪。1938年参加八路军,1940年加入中国共产党,1942年进入晋绥鲁艺分院作曲班学习,历任戏剧组长、剧团团长等职。1947年随西北电影工学队加入东北电影制片厂。曾在《光芒万丈》、《无形的战线》、《光荣人家》等影片中扮演重要角色。1952年调入文化部电影局教育片组以及随后的上海科影任导演,导演《速成识字法》等科教片。

1955年参加北京电影学校苏联专家主持的导演专修班,1957年毕业后分配到上海电影制片厂,随后调回长影任故事片导演,曾任《达吉和她的父亲》、《英雄儿女》等故事片副导演,1975年调任峨影厂导演。导演故事片包括《她爱上了故乡》、《十级浪》、《孔雀飞来阿瓦山》、《被爱情遗忘的角落》等。曾有论文辑入《电影导演的探索》和《被爱情遗忘的角落——从小说到电影》专辑中。

访谈中的张其

【采访信息】

采访人:张锦

摄像及录音:张锦

访谈时间:2009年1-2月,2013年2-3月

访谈时长:9盘高清录像带

访谈地点:四川省成都市·张其家

录音整理:于清

文本选编:张锦

张其在《被爱情遗忘的角落》拍摄现场

【目录】

八路

西北电影工学队

东影

科影

导演专修班

长影

峨影

《被爱情遗忘的角落》

——张一访谈录——

【受访人简介】

张一,电影导演、演员。1930年生,山西沁水县人,曾用名张毅,保顺、老西等。1946年参军,先后在太岳军区陈赓兵团随营学校以及鄂豫皖军政大学学习,1949年到二野军政大学文工团,任话剧队队长。1952年整建制调哈军工文工团,1955年调武汉军区文工团,1956年调八一电影制片厂任演员、场记、助理导演、副导演。

1969年脱离军籍调四川省宜宾任工人。1975年调任峨眉电影制片厂导演。独立执导或联合导演纪录片《堡堂盛开大寨花》等,故事片《十月的风云》、《挺进中原》、《枫》、《红叶铺满小路》、《巴山奇冤》、《布达拉宫秘史》等。

访谈现场的张一

【采访信息】

采访人:张锦

摄像及录音:张锦

访谈时间:2013年2月

访谈时长:12盘高清录像带

访谈地点:四川省成都市·张一家

录音整理:于清

文本选编:张锦

张一(左一)在《枫》拍摄现场

【目录】

二野

八一厂

支援大西南

到峨影

堡堂“大寨”

《十月的风云》

《挺进中原》

《枫》

——周莹箴访谈录——

【受访人简介】

周莹箴,电影剪辑师、演员。1932年生,黑龙江省阿城县人。1947年进入东影二期训练班,后分配到东影音乐科、演员科,1950年调东影洗印车间剪接组担任剪接。1975年与丈夫徐连凯一同调峨眉电影制片厂,任剪辑师直至离休。

剪接译制片《大音乐会》、《金星英雄》等,剪辑故事片《风从东方来》、《甲午风云》、《党的女儿》、《自有后来人》、《兵临城下》、《寄托》、《孔雀飞来阿瓦山》、《为什么生我》等。

访谈现场的周莹箴

【采访信息】

采访人:张锦

摄像及录音:张锦

访谈时间:2014年3月

访谈时张:19盘高清录像带

访谈地点:北京市·周莹箴家

录音整理:于清

文本选编:张锦

1959年8月拍摄《风从东方来》时期周莹箴于莫斯科国民经济建设展览馆与翻译徐谷明合影

【目录】

东影二期训练班

剪接

到峨影

《寄托》

剪辑科

剪辑与剪辑学会

编者简介

张锦,1967年生,曾用笔名静云、长帛等,四川人。四川大学图书情报学系文学学士,中国人民大学档案学院管理学硕士,北京电影学院导演系文学硕士,英国布里斯托大学戏剧影视系文学硕士、国家公派访问学者。现为中国电影艺术研究中心暨中国电影资料馆研究员。

翻译各国电影50余部,出版有学术专著《信息与传播:研究分野与交融》《电影作为档案》《英国电影编导教育简史》等,出版译著《电影诗学》《玛雅·德伦论电影》等,编制国际电影资料馆联合会官方文件《电影编目术语辞典:中文电影版》(英汉对照),发表学术论文60余篇。

2008年起开始担任中国电影人口述历史项目采访人与摄像师,采访时长超过1000小时,摄像超过800小时,录音整理超过80小时,主编《中国电影人口述历史丛书》之《长春影事》《长春大业》等7部。著有直接的口述史学研究论著超过10万字以及理论奠基论著超过80余万字。2016年元旦后开始担任项目专家组组长。

编后记:历史不容忘记(摘录)

……

在编纂本书的过程中有一个工作的反复。

这是我们丛书出版的第二期,因为申请到了国家出版基金,因而让我们有更多的出版机会,提供一些有特色的编纂类型。但本书仍然保留了第一期四册我们称之为“沙丁鱼罐头”似的编纂体例——即众多的受访人挤在一本书中,以至于几乎每一位受访人编在这里的文字都仅仅只是其整个口述的冰山之一角,了无特色——但并非我们受访人口述内容本身的了无特色,正如我所提到的那样,很大一部分这里的受访对象的讲述甚至都够出版单册,那些没能编入的内容无疑是一个巨大的遗憾。

这个工作的反复是指在这个过程中,我们一度担心整个三十册的编纂任务无法完成,因而突然对编纂篇幅加以大幅度地扩充,例如本书一度准备编成上下册,希望能形成更多的编选维度,甚至部分受访人已经这样编纂完成了。但最终我们还是考虑到我们更主要的矛盾是出版资源的不足,因而重新改回单册出版。这个过程当然也耽误了我不少时间与精力。

这种沙丁鱼似的编纂当然有其缺陷,这个缺陷就是主题不明。当然,无论是长春两册还是本册,都集中了一个机构的电影人(当然还有少量例外,更准确地说是一个地区),共同的机构似乎可以视为一个主题,尽管在我自己的访谈中这种一个机构的结构化受访人选择本身就算是一个主题,因为它比较全面地反映了这个机构的历史记忆。但我们面对复杂的电影人经历,对其机构所属的划分就过于人为。

例如我们不得不将电影人最后离开电影事业第一线的地点作为划分的标准,可能出现一位电影人主要的电影生涯与其最后归宿不统一的情况,这种情况还很普遍,本书的袁小平甚至都不算特别突出,因为他在成都的经历也可谓辉煌。相反,峨影厂一个重要时期的厂长滕进贤在我的计划中将作为电影局老人进行访谈。此外,我曾帮我一位同事访谈陆小雅导演担任摄像工作,她访谈的主题是女性导演,而陆小雅访谈录也将收入女导演口述历史之中。

其次,电影人个人丰富复杂的经历本身也是我口述历史所强调的口述内容的网状结构。这种网状结构也是我希望突出的一个主题,这在我编长春电影人口述历史的时候问题不大,因为我提到其主题本身就是“新中国电影的摇篮”,那么人员的来源于去向就是主题的很好表达。

对于四川影人口述历史的本册,我则试图寻找新的主题。这个主题其实我很早就有了,因为我在对成都影人(当然主要是峨影人)进行访谈之初,就是计划将来跟西安电影制片厂合编一册,作为西部电影人的合集,因为当时我们的出版经费尚无法满足中型国营厂单独成册。

我的考虑是这两个西部电影制片厂是同一个文件下令开始建设的,规模相差不大,主要支援人员也都来自长影,但却走过了完全不同的道路,特别是在二十世纪八十年代这个中国电影史上非常独特的年代,二者对探讨中国国营电影产业的发展道路极具典型性,甚至曾有同一个班的两位同学几乎同时在这两个厂分别从普通导演迅速晋升为厂长,一位后来掀起中国电影的一股风潮,一位成为中国电影事业的政府最高领导。事实上,在我的访谈中,这种比较的目的处处皆可看到痕迹。

……