9月18日,首部以真实影像全景式记录中华民族抗日战争历史的纪录电影《燃烧的影像》首映礼在中国电影资料馆艺术影院举行。国家新闻出版广电总局电影局局长张宏森和抗日老战士、著名的电影艺术家田华出席了首映礼并讲话,著名纪录片导演、制作人陈晓卿与主持人进行了映后对谈。

在过去的一年中,中国电影资料馆、中国电影艺术研究中心对馆藏的500余部抗日战争时期拍摄的纪录电影进行了数字化整理和考据,最终从284部影片中精剪了133000余帧画面并精致修复,制作完成了时长95分钟的影片《燃烧的影像》。

在影片中观众可以看到,长城内外、大江南北,中华儿女冒着敌人的炮火共赴国难,充分展现了抗日战争是全民族抵御侵略者的伟大战争。许多镜头毫不逊色于好莱坞大片,其中空军战士在飞机故障和被击中后孤注一掷地英勇撞击日军军舰和飞机的壮举,让人痛心不已,这也诠释了“燃烧的影像”的含义。

两位曾经的“中国抗日远征军”老战士罗明錡、田庆平映后和观众见面,全场爆发出热烈的掌声。影片中出现的“驼峰航线”、“中国抗日远征军”等段落,是他们用生命书写的历史,也是电影档案人向千万抗日英雄致敬的献礼。

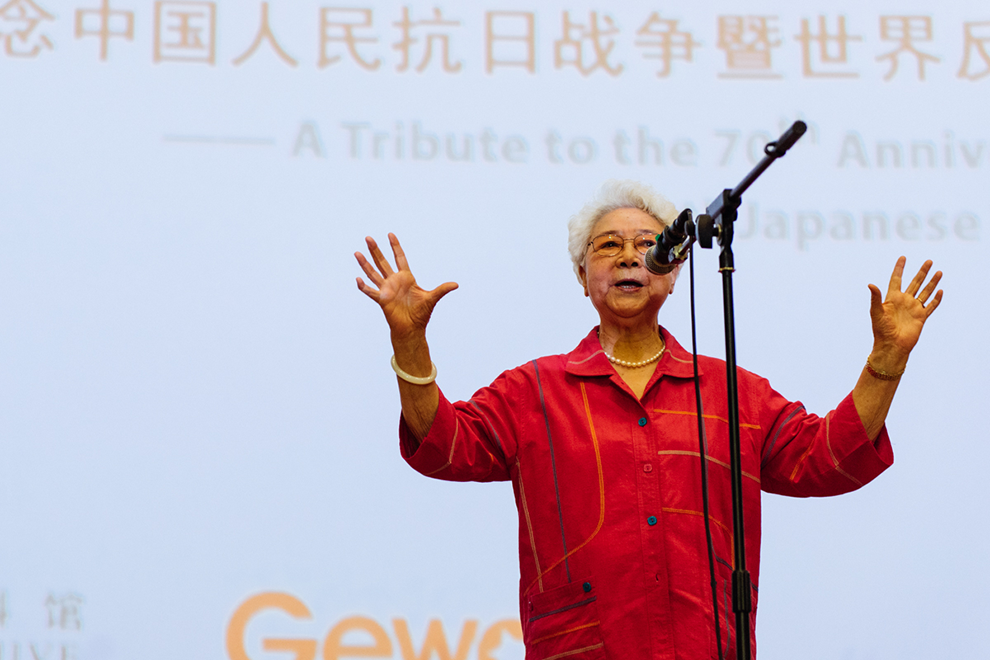

老艺术家田华激动地说:“有幸参加了这次反法西斯70周年大阅兵,兴奋的心情还没有散去,就来到电影资料馆观看了这部《燃烧的影像》,它让历史资料真正活了起来,让沉睡了多年的影像资料展现在了万千观众面前。作为一个老兵,我重新温故了历史,从大阅兵,到《燃烧的影像》,的的确确让人振奋。历史不会说话,但是历史的画面是永远存在的,历史会真实的呈现给我们过去的事情,将侵略者钉在耻辱柱上。这部影片让老年人重温过去,记住过去;让年轻人学习历史,正视历史。整个片子没有任何偏袒,体现的是咱们全国全民族四万万人民的共同抗战,全国统一战线,并展现给世界,中华民族团结一致对外。铭记历史,珍爱和平。在大阅兵仪式上,习主席提出裁军30万。我很感动,我们不是为战争,是为和平,为正义!和平必胜,人民必胜!”

电影局局长张宏森在发言中对影片给予了高度评价,这部影片具有很高的史学价值和爱国主义教育意义,体现了全民族共同抗战的伟大精神。中国电影资料馆拓宽了历史研究成果的呈现方式,创新了影像档案资料的应用方式,让躺在片库的胶片都活了起来,彰显了老一辈新闻电影工作者舍生忘死的爱国情怀,做出了非常有益的尝试。

电影资料馆献出镇馆之宝 众多珍贵镜头首度曝光

《燃烧的影像》首次解密了一批来自国民政府军、传教士、社会团体、美国官方的抗战底片,以及日军投降后缴获的珍贵真实影像资料。片中出现的抗战纪录档案,堪称电影资料馆镇馆之宝。由于几乎没有摄影条件,当年八路军和抗日敌后根据地拍摄留下的活动影像极为稀少,也更为珍贵。

影片呈现了数十位历史人物影像,从毛泽东、周恩来、朱德、林彪,到蒋介石、张学良、冯玉祥、阎锡山,从唐纳德到白求恩,这些真实形象让没有演员的影片变得丰富生动。影片中也出现了汪精卫、川岛芳子,以及日本侵略者罪魁的影像,其表面的光鲜和行为的丑恶凶残令人激愤。

影片八省点映 观众反响热烈

从9月1日开始,《燃烧的影像》开始在北京、上海、南京、武汉、重庆、杭州、沈阳、苏州等地进行了点映及主创见面会,观众反响热烈。多位观众自发的写了长影评,有的观众还辗转给制片方发来了长信。

一位刚看完影片的观众在现场激动地说:“这部纪录片进行了大量的历史影像资料的展示,看完非常震撼,也非常感动,中间几次落泪。或许是之前大量不严肃、不真实的抗日题材的电视剧、电影的影响,一度对描述抗日历史的作品很排斥,而这次看完《燃烧的影像》,则重新被那段惨痛的历史所震撼、所打动。并且尊重史实,正面描写了国民党军队的抗日斗争。这或许能为抗日题材的创造者们带来一点启示,以严肃的态度创作才是对历史最大的尊重,才能被人们所真正接受。”

主创的话

影片出品人中国电影资料馆馆长、中国电影艺术研究中心主任孙向辉告诉记者,中国电影档案工作者以纪录电影《燃烧的影像》向在抗日战争中浴血奋战的民族英雄、向出生入死的战地记者、向伟大的抗战精神致敬,我们希望更多的观众能看到这部影片,并种下维护和平的种子。我们选择把影片放到院线,最大的期望就是让大家能在影院看到七十年前记录影像和我们伟大的民族精神。

该片总导演黎涛表示:尊重历史,让画面说话,用史实发言,是我们这部影片的创作宗旨。《燃烧的影像》是一部文献纪录片,从影片的题材和表述方式上并不适宜过度包装,所以我们没有加入任何特技、搬演和主观采访,希望能够保持老纪录片原汁原味的特色,但是考虑到观众的观影习惯,我们在影片中加入了音乐、纪录片原声等视听元素。影片截选的许多珍贵镜头,精彩程度不亚于美国大片。希望大家在影院不仅感受到胶片的魅力,更感受到70年前烽火连天的岁月中,我们所经历的苦难,以及坚强不屈和永不言败的精神。

总撰稿李镇回顾创作历程:这部电影的创作态度是严谨的,影像中出现的事件、人物、军队番号,甚至军服、武器、徽章都经过了考证。原始素材多数是无声片,不少连片头的都没有,文案组翻阅了大量抗战文献进行考据,专门请来了军事科学院、中国第二次世界大战史研究会、社会科学院近代史所等权威机构的专家给予专业指导。在史料的选择上,尽量挑观众没有看到过的素材去呈现,比如苏联援华、《中英新约》《中美新约》的签订、赴日本投纸弹的“人道远征”、日本留学的学生军贴标语、在故宫举行的华北战区受降仪式、审判川岛芳子等;对于观众熟悉的史实,尽量选大家没见过的细节去呈现,比如台儿庄战场上挖战壕的孩子、长沙大捷后的战场、中国军队离开南京的最后一瞥、驾驶舱内拍摄的武汉空战等。

总制片薛宁总结道:这部影片制作周期大约8个月,主要分为两个阶段:资料片观摩整理期和影片创作期,除了与普通剧组一样的前后期工作人员,还有众多的电影、档案、军事等专家学者共同参与创作,力争客观真实地反映这段烽火硝烟的历史,体现整个民族浴血奋战的不屈精神。影片主创人员均为中国电影资料馆工作人员,他们长期工作在电影档案一线。考虑到电影的篇幅毕竟有限,大量珍贵历史档案无法一一呈现,随后还将有一部同名书籍出版,翔实介绍影片内容,收录影片台本和精彩剧照,片中所选近三百部素材也会全面曝光,我们希望影片引发观众对真实历史的思考和兴趣会一直持续下去。